Гельминтозы — заболевания, вызываемые поселившимися в организме паразитическими червями-гельминтами и их личинками.

Альвеококкоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — личиночная стадия альвеококка. Заражение происходит после попадания онкосфер в рот после соприкосновения с загрязненными шкурками лисиц, песцов, собак, с водой непроточных водоемов и при употреблении в пищу лесных ягод, собранных в эндеичной местности. Скопления личинок (обычно в печени) инфильтрируют и прорастают в ткани, нарушают кровоснабжение органов, вызывают дегенерацию и атрофию ткани, оказывают токсикоаллергизирующее влияние.

Симптомы, течение. Заболевание развивается медленно, долго остается бессимптомным. Отмечается прогрессирующее увеличение печени, появляются тяжесть и давление в правом подреберье, тупая ноющая боль. Через несколько лет печень становится бугристой и очень плотной. Может развиться желтуха. Нередко увеличивается селезенка. Возможен асцит. При распаде узлов повышается температура тела, наблюдаются потливость, лейкоцитоз, эозинофилия, повышение СОЭ. Характерны гиперпротеинемия, гипергаммаглобулинемия. Некротизация и прорастание в нижнюю полую вену могут привести к профузным кровотечениям. При метастазах в легкие могут возникнуть симптомы пневмонии, бронхита, кровохарканье. Метастаз в мозг имитирует клиническую картину опухоли мозга.

Диагноз основывается на клинических данных. Ставят серологические реакции с апьвеококковым антигеном. Для уточнения локализации используют рентгенологическое и ультразвуковое исследование, сканирование печени, перитонеоскопию, компьютерную томографию. Пробная пункция категорически запрещается из-за опасности обсеменения других органов. Дифференцируют от опухолей, эхинококкоза и цирроза печени.

Лечение хирургическое и симптоматическое.

Прогноз серьезный.

Профилактика см. Эхинококкоз.

Анкилостомидозы (анкилостомоз и некатороз)

Этиология, патогенез. Возбудители — анкилостома и некатор, паразитирующие в тонких кишках человека, чаще в двенадцатиперстной кишке. Заражение происходит при активном внедрении личинок через кожу или при проглатывании их с загрязненными овощами, фруктами, водой. Личинки совершают миграции по большому и малому кругам кровообращения, длящуюся 7–10 дней. В тонком кишечнике личинки превращаются в половозрелые особи и спустя А-6 нед начинают откладывать яйца. Продолжительность жизни анкилостомид от нескольких месяцев до 20 лет. В период миграции личинки вызывают токсикоаллергические явления. Взрослые гельминты — гематофаги. При фиксации к слизистой оболочке кишки они травмируют ткани, приводят кобразованию геморрагии, эрозий, вызывают кровотечения, анемизацию, поддерживают состояние аллергии, дискинезию желудочно-кишечного тракта и диспепсию.

Симптомы, течение. Вскоре после заражения возникает кожный зуд и жжение, уртикарные высыпания, астмоидные явления, лихорадка, эозинофилия. В поздней стадии появляются тошнота, слюнотечение, рвота, боль в животе, расстройства функции кишечника (запор или понос), вздутие живота. Иногда возникает псевдоязвенный синдром (голодные боли в апигастральной области, скрытые кровотечения). Характерно развитие гинохромной железодефицитной анемии; ее выраженность зависит от интенсивности инвазии, дефицита питания, индивидуальных особенностей организма. При слабой интенсивности инвазия может протекать субклинически, проявляясь эозинофилией.

Диагноз подтверждается обнаружением яиц в кале и изредка в дуоденальном содержимом.

Лечение. При выраженной анемии (гемоглобин ниже 67 г/л) применяют препараты железа, трансфузии эритроцитной массы. Дегельминтизацию проводят нафтамоном, комбантрином или левамизолом. Нафтамон назначают натощак в течение 2–5 дней. Разовая доза для взрослых 5 г. Для устранения горького вкуса и тошноты препарат лучше давать в 50 мл теплого сахарного сиропа. Комбантрин (пирантел) назначают в суточной дозе 10 мг/кг в два приема после еды, а левамизол (декарис) в суточной дозе 2,5 мг/кг в один прием. Лечение этими препаратами продолжается 3 дня. Эффективность около 80%.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

Профилактика. В очагах анкилостомидозов не следует ходить босиком и лежать на земле без подстилки. .Цеобходимо тщательное мытье и обваривание кипятком фруктов, овощей, ягод перед употреблением их в пищу, нельзя пить некипяченую воду.

Аскаридоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — аскарида, паразитирующая во взрослой стадии в тонких кишках. Продолжительность жизни аскарид около года. В миграционной стадии (первые 6–8 нед после заражения) личинки аскарид оказывают механическое и сенсибилизирующее действие, вызывая кровоизлиянии, эозинофильные инфильтраты в тканях различных органов. В кишечной фазе (через 8 нед. после поражения) взрослые аскариды вызывают общие токсикоаллергические и нервнорефлекторные реакции организма и разнообразные местные механические воздействия.

Симптомы, течение. Миграционная фаза часто протекает под маской ОРЗ, бронхита; возможны летучие эозинофильные инфильтраты в легких. В кишечной фазе различают желудочно-кишечную форму (слюнотечение, тошнота, снижение аппетита, схваткообразные боли вокруг пупка, иногда расстройства стула и желудочной секреции); гипотоническую (снижение АД, слабость) и неврологическую (головокружение, головная боль, утомляемость, нарушение сна, вегетативно-сосудистые расстройства) формы.

Осложнения: аскаридозная непроходимость кишечника, характерной особенностью которой являются выделение аскарид с рвотными массами и пальпация подвижной «опухоли» — клубка гельминтов; аскаридозный аппендицит; перфоративный перитонит; аскаридоз печени с развитием желтухи, гнойного ангиохолита, абсцесса печени, поддиафрагмального абсцесса; аскаридоз поджелудочной железы с симптомами острого панкреатита; заползание аскарид в дыхательные пути с развитием асфиксии.

Диагноз ранней фазы аскаридоза основывается на обнаружении личинок нематод в мокроте и антител в крови, поздней кишечной фазы — яиц аскарид в фекалиях.

Лечение. В миграционной стадии аскаридоза назначают димедрол по 0,025–0,05 г 3 раза в день, хлорид кальция, глюконат кальция. Для изгнания молодых особей и взрослых аскарид применяют пиперазин, левамизол, комбантрин; в условиях стационара — кислород. Пиперазин назначают посла еды 2 раза в день с интервалом между приемами 2–3 ч в течение 2 дней подряд в дозе 1,5–2 г на прием (3–4 г/сут). Эффективность повышается при приеме пиперазина после ужина перед сном. Левамизол (декарис) назначается после еды в дозе 150 мг однократно. Комбантрин (пирантел) рекомендуется однократно после еды из расчета 10 мг/кг. Лечение кислородом проводят натощак или через 3–4 ч после завтрака, 2–3 дня подряд. Кислород вводят в желудок через тонкий зонд в количестве 1500 мл на сеанс. После введения кислорода больной должен лежать 2 ч.

Прогноз при отсутствии осложнений, требующих хирургического вмешательства, благоприятный.

Профилактика. Массовое обследование населения и лечение всех инвазированных аскаридозом. Охрана почвы огородов, садов, ягодников от загрязнения фекалиями. Тщательное мытье и обваривание кипятком овощей, фруктов. Меры личной гигиены.

Гименолепидоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — карликовый цепень. Заражение происходит при заглатывании яиц паразита, попавших на руки при контакте с больным и с за грязненными фекалиями, предметами домашнего обихода (ночными горшками, стульчаками и пр.) и стенами уборных. Местное воздействие личинок и взрослых форм на слизистую оболочку кишечника выражается в разрушении ворсинок, пролиферативном воспалении (иногда с изъязвлением) слизистой оболочки с обильным выделением слизи. Наблюдается и токсико-аллергическое действие.

Симптомы, течение. Снижение аппетита, тошнота, боль в животе, понос или запор, головокружение, головная боль, раздражительность, повышенная утомляемость, беспокойный сон. Иногда отмечаются похудание, умеренная анемия, эозинофилия. Гименолепидоз может протекать бессимптомно.

Диагноз устанавливается на основании обнаружения яиц карликового цепня в кале.

Лечение. Для дегельминтизации применяют фенасал. Лечение проводят циклами с промежутками 4–7 дней. Через месяц после основного курса проводят один цикл противорецидивного лечения. В промежутках между циклами дегельминтизации проводят общеукрепляющее лечение (витамины, глицерофосфат кальция). В период лечения необходимо соблюдать санитарногигиенические правила (дезинфекция горшков, стульчаков, смена белья, личная гигиена). Фенасал назначают в суточной дозе 2–3 г. Проводят 2–3 цикла лечения по 4 дня с интервалом между ними 4 дня (схема 1) или 5–7 циклов по 2 дня с интервалом 5 дней (схема 2). По схеме 1 фенасал назначают в 4 приема через каждые 2 ч 4 дня подряд. В дни лечения прием, пищи в 8,13 и 18ч, прием фенасала — в 10,12,14 и 16 ч. По схеме 2 фенасал назначают в один прием натощак за 1,5–2 ч до еды 2 дня подряд. Накануне и в дни лечения больные получают бесшлаковую диету. В первые дни первых двух циклов днем после приема фенасала назначают слабительное, а на ночь — очистительную клизму. Во время лечения и 3–4 дня после окончания больной должен ежедневно принимать душ и менять белье. Все лица, лечившиеся от гименолепидоза, при отсутствии яиц ценней в кале остаются на диспансерном учете в течение года.

Прогноз серьезный в связи с возможностью аутосуперинвазии.

Профилактика. Соблюдение гигиены тела, одежды, жилища, общественной гигиены. Обследование на гельминты всех членов семьи больного и одновременное лечение всех инвазированных.

Дифиллоботриоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — лентец широкий. Продолжительность его жизни составляет десятки лет. Заражение человека происходит при употреблении в пищу свежей, недостаточно просоленной икры и сырой рыбы (щука, окунь, омуль, хариус и др.). Лентец, прикрепляясь к слизистой оболочке кишки своими ботриями, травмирует ее. Большие скопления паразита могут закупорить просвет кишечника. Продукты обмена гельминта сенсибилизируют организм. Абсорбция широким лентецом витамина В12 непосредственно из пищеварительного тракта ведет к гиповитаминозу В12 и развитию анемии.

Симптомы, течение. Характерны тошнота, неустойчивый стул, выделение при дефекации обрывков стробилы. Больные иногда жалуются на слабость, головокружение, боль в животе. Изредка развивается анемия пернициозного типа, близкая к анемии Аддисона-Бирмера.

Диагноз устанавливается при обнаружении яиц лентеца и обрывков стробилы в фекалиях.

Лечение. При выраженной анемии до гельминтизации назначают витамин В12 по 300–500 мкг в/м 2–3 раза в неделю в течение месяца, препараты железа, гемостимулин, гематоген. Для дегельминтизации применяют фенасал, экстракт мужского папоротника, отвар из семян тыквы.

Прогноз при отсутствии осложнений благоприятный.

Профилактика. Нельзя употреблять в пищу сырую, непроваренную или недостаточно просоленную и провяленную рыбу, а также «живую» щучью икру.

Клонорхоз — гельминтоз печени и поджелудочной железы, вызываемый трематодой — двуусткой китайской. Встречается у населения, живущего в бассейне Амура. Патогенез, клиника, диагноз, лечение и профилактика те же, что и при описторхозе.

Метагонемоз — гельминтоз, вызываемый мелкой трематодой. Возбудитель паразитирует в тонком кишечнике человека, собаки, кошки, свиньи. Заражение человека происходит при употреблении сырой рыбы. В кишечнике из метацеркариев метагонимуса вылупляются личинки, которые в толще слизистой оболочки через 2 нед достигают половой зрелости и выходят в просвет кишки. В результате механического и токсико-аллергического воздействия развивается энтерит.

Симптомы, течение. Боль в животе, слюнотечение, упорный понос. Иногда протекает субклинически.

Диагноз основывается на обнаружении в кале яиц метагонимуса.

Лечение. Экстракт мужского папоротника однократно или дважды с интервалом 2–3 нед в дозе 3 г (взрослым) и нафтамон в суточной дозе 2,5–5 г (как при анкилостомидозах).

Профилактика см.Дифиллоботриоз.

Нанофиетоз — кишечный гельминтоз, встречающийся среди населения Дальнего Востока. Возбудитель — нанофиетус, паразитирующий в кишечнике человека, собаки, кошки, норки, барсука. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой рыбы. Гельминты оказывают механическое и токсико-аллергическое воздействие на ткани кишечника.

Симптомы, течение. Боль и урчание в животе, поносы, запоры, слюнотечение и тошнота по ночам.

Диагноз ставится на основании обнаружения яиц нанофиетусов (напоминающих яйца дифилпоботрид) в кале.

Лечение. Экстракт мужского папоротника в дозе 3–3,5 г.

Профилактика, см. Дифиллоботриоз.

Описторхоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — двуустка кошачья, или сибирская, которая паразитирует в желчных протоках печени, желчном пузыре и протоках поджелудочной железы челавека, кошек, собак и др. В организме человека паразит живет 20–40 лет. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой (талой, мороженой), слабо просоленной и недостаточно прожаренной рыбы карповых пород (язь, чебак, елец и др.). Описторхисы травмируют слизистые оболочки панкреатических и желчных протоков, создают препятствия оттоку, желчи, способствуют развитию кистозных расширений и новообразований печени. Оказывают токсическое и нервно-рефлекторное воздействие. В ранней стадии наблюдается выраженная аллергизация организма (эозинофильно-лейкемоидные реакции крови).

Симптомы, течение. Инкубационный период около 2 нед. В раннем периоде могут быть повышение температуры, боль в мышцах и суставах, рвота, понос, болезненность и увеличение печени, реже селезенки, лейкоцитоз и высокая эозинофилия, аллергические высыпания на коже. В хронической стадии наиболее часты жалобы на боль в подложечной области, правом подреберье, отдающую в спину и левое подреберье. Иногда отмечаются приступы боли типа желче-пузырной колики. Часты головокружения, различные диспепсические явления. Выявляют резистентность мышц в правом подреберье, увеличение печени, изредка иктеричность склер, увеличение желчного пузыря, симптомы панкреатита. Наиболее часто при описторхозе развиваются явления ангиохолита, холецистита, дискинезии желчных путей, хронического гепатита и панкреатита, реже — симптомы гастродуоденита, энтероколита. В отдельных случаях возникает картина холангитического цирроза печени. Описторхоз может протекать бессимптомно.

Диагноз основывается на обнаружении в кале и дуоденальном содержимом яиц гельминтов.

Лечение. Назначают хлоксил (гексахлорпараксилол), в дни лечения и в течение 2 дней после лечения ограничивают употребление жиров и запрещают алкоголь. Препарат лучше давать в молоке. Слабительное не назначают. Лечение хлоксилом продолжается 5 дней, суточную дозу препарата (60 мг/кг) дают в три приема после завтрака, обеда и ужина. Общая доза на цикл лечения 0,3 г/кг. Через день после окончания лечения хлоксилом следует провести дуоденальное зондирование. В дальнейшем назначают желчегонные и антисептические средства (холосас, хологон, аллохол и др.) и 1–2 раза в неделю — дренаж желчных путей без зонда. Ежемесячно проводят дуоденальное зондирование. Вывод о результатах лечения можно делать только при длительном наблюдении за больным (через 4–6 мес после лечения). При бессимптомном описторхозе используют мебендазол (вермокс) по 0,1 г 2 раза в день в течение 3 дней.

Прогноз серьезный в связи с развитием тяжелых осложнений.

Профилактика. Разъяснение населению опасности употребления в пищу сырой, талой и мороженой (строганина), слабо просоленной и недостаточно прожаренной рыбы.

Стронгилоидоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — угрица кишечная, паразитирующая в стенке кишки (преимущественно двенадцатиперстной), иногда в протоках печени и поджелудочной железы, в период миграции — в бронхах и легочной ткани. Проникновение личинок строигилоидеса в тело человека может происходить активно через кожу (при ходьбе босиком и пр.) и через рот (при употреблении в пищу загрязненных фруктов, овощей, а также при питье воды). Взрослые паразиты, локализуясь в стенке кишки, травмируют кишечные крипты (либеркюновы железы), солитарные фолликулы и способствуют изъязвлению слизистой оболочки, а личинки, совершая миграцию, — ткань печени, легких и других органов. Большое значение имеет токсико-аллергическое воздействие взрослых паразитов и их личинок на организм человека, а также вторичная инфекция.

Симптомы, течение. Часто возникают признаки аллергии: кожный зуд, жжение, крапивница, эозинофилия, иногда «летучие инфильтраты» в легких и др. В поздней стадии преобладают явления гастродуоденита, энтероколита, иногда холецистита. Характерна триада в виде хронической рецидивирующей крапивницы, упорного энтероколита и длительной высокой эозинофилии. Часты головокружение, головная боль, бессонница, повышенная возбудимость. Иногда болезнь проявляется лишь эозинофилией и кожным зудом. Течение длительное, многолетнее (до специфического лечения), так как при этом гельминтозе (особенно при запорах) возможна аутореинвазия.’Имеются указания на связь гиперинвазии с применением кортикостероидов и иммунодепрессивных средств. При тяжелых формах болезни развивается язвенный энтероколит с обезвоживанием, кахексией, анемией и летальным исходом.

Диагноз основывается на клинических данных и обнаружении личинок угрицы в кале (при исследовании по методу Бермана) и в дуоденальном содержимом, реже в мокроте и в моче.

Лечение. Медамин в суточной дозе 10 мг/кг в три приема после еды в течение 3 дней или тиабендазол (минтезол) в суточной дозе 25 мг/кг в течение 2–3 дней подряд.

Прогноз обычно удовлетворительный.

Профилактика см.Анкилостомидозы.

Тениаринхоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — цепень бычий. Человек заражается при употреблении в пищу сырого мяса крупного рогатого скота, содержащего финны (личинки бычьего цепня). В тонкой кишке из финны через 3 мес развивается взрослый гельминт, который может прожить много лет. Он оказывает механическое, токсико-аллергическое и рефлекторное воздействие на организм человека.

Симптомы, течение. Больные отмечают самопроизвольное выползание члеников из ануса и выделение их с калом. Иногда могут быть тошнота, рвота, головокружение, боль в животе, раздражительность, головная боль, ларингоспазм, синдром Меньера, эпилептиформные припадки, задержка стула и газов (как при динамическом илеусе).

Диагноз устанавливается, если имеются указание на отхождение члеников и в перианальном соскобе и кале обнаруживаются яйца паразита.

Лечение. Назначают фенасал натощак в дозе 2–3 г.

Прогноз благоприятный.

Профилактика — не употреблять в пищу сырое мясо, не пробовать сырой мясной фарш.

Текиоз

Этиология. Возбудитель — цепень свиной, который может паразитировать у человека не только в половозрелой, но и в личиночной стадии, вызывая заболевание — цистицеркоз. Взрослый гельминт паразитирует в тонкой кишке в течение многих лет. Заражение людей тениозом происходит при употреблении в пищу сырого или полусырого мяса, содержащего финны.

Патогенез, см. Тениаринхоз.

Симптомы, течение такие же, как при тениаринхозе, однако членики паразита активно из ануса не выходят (изредка с калом отходят нежные членики, которых больной обычно не замечает).

Диагноз ставят на основании повторного исследования кала на наличие члеников гельминтов и слизи с перианальных складок (путем соскоба) на наличие яиц цепня.

Лечение. Используют фенасал в тех же дозах, как при тениаринхозе. Иногда применяют эфирный экстракт мужского папоротника и семена тыквы. Прогноз серьезный из-за опасности осложнений. Профилактика: нельзя употреблять в пищу непроваренную и непрожаренную свинину.

Трихинеллез (трихиноз)

Этиология, патогенез. Возбудитель — трихинелла. В личиночной стадии попадает в организм человека с мясом свиней или диких животных (кабан, медведь, барсук и др.). После переваривания мяса мышечные трихинеллы освобождаются от капсул, внедряются в ткань ворсинки, быстро растут, развиваются, и уже через 80–90 ч после заражения самки откладывают многочисленные личинки, которые разносятся по организму. Местом дальнейшего развития юных трихинелл служат поперечнополосатые мышцы, особенно межреберные, жевательные, мышцы диафрагмы, языка, глотки, глаз. Здесь трихинеллы через 2–3 нед свертываются в спираль, инкапсулируются, некоторые из них обызвествляются. Длительность кишечной стадии трихинеллы около 2 мес. Мышечные трихинеплы сохраняют жизнеспособность до 20 лет и более. Продукты распада и обмена трихинелл сенсибилизируют организм, вызывая эозинофилию, капилляропатию, инфильтраты в мышцах, отеки и другие болезненные явления. Имеет значение механическое воздействие взрослых трихинелл в кишечнике и их личинок в мышцах и других тканях, а также вторичная инфекция.

Симптомы, течение. Инкубационный период — от 3 до 45 дней. Характерны ранние симптомы: одутловатость лица, сопровождающаяся конъюнктивитом, лихорадка, боль в мышцах, эозинофилия. Часты различные высыпания на коже, а также желудочно-кишечные расстройства, гипотония, глухость тонов сердца, сердцебиение, головная боль, бессонница. При легких формах отмечается лишь отек век и эозинофилия. Продолжительность болезни от 2–3 дней до 8 нед и более. Иногда наблюдается рецидивирующее течение трихинеллеза. Осложнения: миокардит, менингоэнцефапит, тромбозы артерий и вен, пневмония, нефрит и др.

Диагноз основывается на эпидемиологических (употребление непроваренной свинины и другого мяса, групповые заболевания), характерных клинических данных (эозинофилия, отек век, лихорадка, боли в мышцах). Используют серологические реакции стрихинеллезным антигеном. Подтверждением диагноза может быть обнаружение трихинелл и характерных инфильтратов в биопсированных кусочках мышц (трапециевидная, дельтовидная, икроножная) или в остатках мяса, вызвавшего заболевание. Биопсию делают с 9–10-го дня болезни.

Лечение. Больных госпитализируют. Назначают минтезол в дозе 25 мг/(кг • сут) в 3 приема в течение 5–10 дней или вермокспо 0,1 г 2–3 раза в течение 7–10 дней, симптоматические средства.

Прогноз серьезный.

Профилактика: нельзя употреблять в пищу сырую или недостаточно проваренную свинину, а также мясо кабана, медведя, барсука и др.

Трихостронгилидозы

Возбудители — мелкие гельминты из семейства трихостронгилид. Основной источник инвазии — овцы, козы, крупный рогатый скот. Человек заражается через загрязненную пищу или воду.

Симптомы, течение. Характерны тошнота, боль в животе, неустойчивый стул, головокружение, головная боль. Иногда развиваются гипохромная или нормохромная анемия и упадок питания. Диагноз основывается на обнаружении в кале яиц трихостронгилид.

Лечение. Назначают нафтамон и комбантрин (см. Анкилостомидозы).

Прогноз благоприятный.

Профилактика: соблюдение мер личной гигиены.

Трихоцефалез

Этиология, патогенез. Возбудитель — власоглав, паразитирующий в толстой кишке человека. Продолжительность жизни паразита около 5 лет. Власоглавы травмируют слизистую оболочку кишки, являются гематофагами и способствуют инокуляции микрофлоры, вызывают рефлекторные реакции в других органах брюшной полости. Продукты их обмена сенсибилизируют организм.

Симптомы, течение. Беспокоят слюнотечение, понижение (реже повышение) аппетита, боль в правой половине живота и эпигастрии, тошнота, запор или понос. Могут быть воспалительные явления в кишечнике. Нередко отмечаются головная боль, головокружение, беспокойный сон, раздражительность; возможны умеренная гипохромная анемия и небольшой лейкоцитоз. При интенсивной инвазии у детей описаны случаи выпадения прямой кишки (вследствие упорного поноса), эпилептиформных припадков, синдрома Меньера. При слабой интенсивности инвазия власоглавами протекает бессимптомно.

Диагноз устанавливают при обнаружении в капе яиц власоглава.

Лечение. Назначают дифезил, мебендазол, кислород, медамин, нафтамон. Дифезил — в суточной дозе 5 г (при двукратном приеме натощак) в течение 5 дней; он оказывает легкое послабляющее действие. Мебендазол (вермокс) назначают по 0,1 г во время еды 2 раза в день в течение 3 дней подряд. Кислород вводят через прямую кишку. Предварительно больному ставят очистительную клизму. Через 1 ч при положении больного на левом боку через резиновый наконечник для клизмы медленно вводят кислород. После введения кислорода больной должен лежать на спине 2 ч. Доза кислорода детям — из расчета 100 мл на год жизни. Цикл лечения продолжается 5–7 дней подряд или через день. После окончания оксигенотерапии назначают слабительное в течение 1–2 дней. Противопоказания коксигено-терапии: трещина заднего прохода, опухоли кишечника, острые и подострые воспаления в брюшной полости, менструальный период и все формы язвенного колита. Медамин назначают в суточной дозе 10 мг/кг в два приема после еды в течение 3 дней. Нафтамон (алкопар) принимают натощак за 3 ч до еды; разовая доза 5 г. Препарат размешивают в 30–50 мл воды (лучше сахарного сиропа или сладкого чая) и выпивают в один прием. Больной должен лежать 3 ч. Цикл лечения 5 дней. Нафтамон (в половинной дозе) можно сочетать с кислородом.

Прогноз благоприятный.

Профилактика см.Аскаридоз.

Фасциолез

Этиология, патогенез. Возбудители — печеночная и гигантская двуустки. Основной источник инвазии людей — различные сельскохозяйственные животные. Заражение человека обычно происходит в теплое время года при проглатывании личинок фасциолы с водой, щавелем, салатом и другой зеленью. Продолжительность жизни гельминтов в организме составляет около 10 лет. Имеют значение травматизация и токсико-аллергическое повреждение гепатобилиарной системы. Возможен занос фасциол в другие ткани и органы.

Симптомы, течение. Заболевание характеризуется эозинофилией, аллергическими явлениями, расстройствами функции печени и желчного пузыря, напоминающими симптомы описторхоза (желтуха и приступы желчепузырной колики наблюдаются чаще).

Диагноз ранней стадии фасциолеза труден, так как яйца гельминтов выделяются лишь спустя 3–4 мес после заражения. Используют иммунологические методы. В поздней стадии диагноз основывается на обнаружении яиц фасциол в дуоденальном содержимом и кале.

Лечение. Назначают хлоксил, как при описторхозе. После дегельминтизации назначаютжелчегонные средства в течение 1–2 мес. Необходима длительная (не менее года) диспансеризация больных.

Прогноз при лечении благоприятный.

Профилактика. Запрещение употребления воды из стоячих водоемов; тщательное мытье и обваривание кипятком зелени.

Цистецеркоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — личиночная стадия цепня свиного (цистицерк). Цистицеркоз развивается в результате попадания в желудок яиц цепня свиного (загрязненные продукты, грязные руки, забрасывание зрелых члеников из кишечника в желудок, например при рвоте у лиц, зараженных половозрелой формой свиного цепня). Главную роль играет механическое воздействие. Нарушение функций зависит от локализации цистицерка.

Симптомы, течение. При цистицеркозе ЦНС поражаются большие полушария, желудочки и основание мозга. При этом возникают эпилептиформные припадки, менингеальные явления, психические расстройства и др. Цистицеркоз глаза может вызывать различные нарушения зрения вплоть до слепоты. Цистицеркоз мягких тканей протекает обычно бессимптомно. Для диагностики, помимо клинических данных, используют иммунологические реакции (РСК с антигенами из цистицерков), изучение клеточного состава спинномозговой жидкости, применяют рентгенографию черепа, компьютерную томографию, ультразвуковое исследование. При цистицеркозе глаза используется офтальмоскопия. Поверхностно расположенные цистицерки выявляют при осмотре и биопсии.

Лечение. При цистицеркозе мозга и глаза лечение хирургическое, при распространенном цистицеркозе — симптоматическое. Описаны случаи успешного лечения мебендазолом. Для предупреждения новых очагов цистицеркоза проводят дегельминтизацию, как при кишечном тениозе.

Прогноз при локализации цистицерков в мягких тканях благоприятный, при цистицеркозе мозга — очень серьезный.

Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены, своевременное выявление и лечение больных тениозом.

Энтеробиоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — острица, паразитирующая в нижнем отделе тонкого и толстого кишечника. Возможно заползание в червеобразный отросток, женские половые органы. Продолжительность жизни остриц до 75 дней. Острицы оказывают механическое, токсическое и аллергизирующее воздействие на организм, способствуя воспалительным процессам в кишечнике, перианальной области, половых органах (особенно у девочек), мочевыводящих путях.

Симптомы, течение. Основной симптом — зуд в области заднего прохода по ночам, продолжающийся по несколько дней и повторяющийся через 3–4 нед. Нередки тошнота, потеря аппетита, сухость во рту, схваткообразные боли в животе, иногда понос со слизью, головная боль, головокружение, бессонница, ухудшение памяти, рассеянность, судорожные припадки (у детей). В крови выявляется эозинофилия, для которой характерно волнообразное течение. Иногда развивается неврастенический синдром. Острицы могут способствовать возникновению трещин, дерматита и экземы в области заднего прохода, промежности, половых органов, вульвовагинита, пиелоцистита, мастурбации и ночного недержания мочи. Диагноз устанавливается при отхождении остриц и обнаружении яиц в перианальном соскобе.

Лечение. Терапия эффективна при тщательном соблюдении личной профилактики и одновременном лечении всех членов семьи, а в детским коллективе — всех инвазированных детей и обслуживающего персонала. Для предупреждения аутоинвазии рекомендуется ношение плотно облегающих трусов или рейтуз с резинкой, проглаживание их и постельного белья горячим утюгом в течение 2–3 мес. Для борьбы с перианальным зудом и с целью механического удаления остриц и слизи следует вставлять на ночь в задний проход вату, делать очистительные клизмы (взрослым из 5 стаканов, детям по 1–3 стаканов воды) в которую добавляется гидрокарбонат натрия по 1/2 чайной ложки на стакан) и по утрам обмывать теплой водой с мылом область заднего прохода. При упорном зуде — смазывание зудящих мест анестезиновой мазью (1 г анестезина и 25 г вазелина) и назначение внутрь димедрола. С целью дегельминтизации назначают пирвиний памоат, пирантел, комбантрин, вермокс, пиперазин. Пирвиний памоат (ванкин) назначают в дозе 5 мг/кг, а комбантрин — в дозе 10 мг/кг однократно после еды. Вермокс (мебендазол) назначают в дозе 100 мг. Курс дегельминтизации пиперазином состоит из 2–3 5-дневных циклов с перерывом ,5 дней. Суточная доза 2–3 г. В случаях упорного течения энтеробиоза рекомендуется назначать пирвиний памоат, пирантел и вермокс повторно с интервалом 2нед.

Прогноз благоприятный.

Профилактика см. Гименолепидоз.

Эхинококкоз

Этиология, патогенез. Возбудитель — личиночная стадия эхинококка — паразитирует в печени, легких и других органах. Представляет собой однокамерный пузырь, окруженный двухслойной капсулой и наполненный жидкостью; размер пузырей — от просяного зерна до головы новорожденного ребенка. Пузырь растет медленно, его жизнеспособность сохраняется в течение многих лет. Человек заражается чаще всего от собак, на шерсти которых могут находиться яйца паразита. Эхинококковый пузырь оказывает механическое и токсико-аппергическое воздействие на ткани. Крупные пузыри смещают и сдавливают ткани, нарушая их кровообращение, вызывают расстройства функций. При травмах и беременностях рост пузыря ускоряется. Всасывание жидкости из неповрежденных пузырей ведет к сенсибилизации организма.

Симптомы, течение. Начальная стадия заболевания обычно не диагностируется. При поражении печени ранними симптомами являются боли в правом подреберье, эозинофилия, крапивница и лихорадка. Определяется увеличение печени, неровность ее поверхности, изредка синдром «дрожания гидатид» и куполообразное выпячивание на поверхности печени. Могут быть желтуха, синдром сдавления портальной вены (асцит, отеки). Рентгенологически иногда выявляется обызвествленная оболочка кисты, высокое стояние правого купола диафрагмы. При поражении легких могут быть кровохарканье, сухой кашель, одышка, симптомы плеврита. Иногда киста выявляется только при целенаправленном обследовании бального (рентгенологическом, ультразвуковом). При прорыве кисты в бронх возникают мучительный кашель, внезапная одышка, рвота. Из бронхов извергается содержимое эхинококкового пузыря в виде светлой водянистой или гнойной жидкости, в которой можно обнаружить фрагменты эхинококка (обрывки оболочек, сколексы, крючья). Течение многолетнее. Состояние больных долгое время остается вполне удовлетворительным. Опасны нагноения и разрывы, так как при этом возможны обсеменение других органов сколексами (головками) паразита и дочерними пузырями и резкие анафилактические реакции вплоть до коллапса и смерти.

Диагноз основывается на данных эпидемиологического анамнеза, клинической картине, результатах рентгенологического, ультразвукового исследования и использования методов серологической диагностики (реакции непрямой гемагглютинации, реакции латексагглютинации с эхинококковым антигеном).

Лечение хирургическое и симптоматическое. Прогноз серьезный ввиду возможных осложнений и рецидивов.

Профилактика: соблюдение мер личной гигиены при уходе за собаками, при обработке и снятии шкурок с животных, сборе диких ягод.

Форма выпуска, упаковка и состав

препарата Касторовое масло

30 мл — флаконы оранжевого стекла (1) — пачки картонные.

30 мл — флаконы оранжевого стекла (49) — упаковки групповые.

50 мл — флаконы оранжевого стекла (1) — пачки картонные.

50 мл — флаконы оранжевого стекла (36) — упаковки групповые.

10 л — канистры полиэтиленовые.

19 л — канистры полиэтиленовые.

28 л — канистры полиэтиленовые.

Фармакологическое действие

Слабительное средство растительного происхождения. При приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики.

Слабительный эффект наступает обычно через 5–6 ч.

При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мускулатуры матки.

Показания активных веществ препарата

Касторовое масло

- запор;

- подготовка кишечника перед диагностическими процедурами.

Режим дозирования

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Внутрь.

Взрослым по 15-30 г 1 раз/сут.

Детям от 12 до 18 лет препарат назначается врачом – по 10-15 г 1 раз/сут.

Длительность применения – не более 3 дней.

Побочное действие

Возможно: аллергические реакции.

При длительном применении: атония кишечника, гипо- и авитаминозы А и D.

Противопоказания к применению

- повышенная чувствительность к касторовому маслу;

- «острый» живот;

- беременность;

- детский возраст до 12 лет;

- отравление жирорастворимыми веществами (в т.ч. фосфор, бензол);

- лечение глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности противопоказано.

При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения.

Применение у детей

Противопоказано применение у детей до 12 лет.

Применение у пожилых пациентов

Препарат разрешен для применения у пожилых пациентов

Особые указания

Не следует применять более 3 дней; в случае отсутствия эффекта рекомендуется обратиться к врачу.

Передозировка развивается при приеме касторового масла в дозе более 7 г/кг. Характерные симптомы: диарея, резкие боли спастического характера в животе, нарушение функции почек, головокружение, галлюцинации, потеря сознания. Специфическими антидотами являются атропина сульфат и лоперамид.

Лекарственное взаимодействие

При одновременном применении снижает абсорбцию жирорастворимых витаминов А, D и К.

В дозах до 4 г/сут увеличивает абсорбцию жирорастворимых лекарств – экстракта мужского папоротника, мебендазола, гризеофульвина, пробукола.

При одновременном применении с солевыми слабительными возможно резкое усиление слабительного эффекта.

М-холиноблокаторы (атропина сульфат, платифиллин, пирензепин), спазмолитические средства (папаверин, дротаверин) ослабляют действие касторового масла.

Усиливает действие средств, стимулирующих сократительную активность миометрия (метилэргометрина, эргометрина, окситоцина, простагландинов), вплоть до возникновения угрозы разрыва матки при родах.

Антихолинэстеразные средства (неостигмин, пиридостигмин, ривастигмин) и глицерин усиливают слабительное действие касторового масла.

Длительное применение касторового масла может привести к развитию гипокалиемии, на фоне которой возможно усиление действия сердечных гликозидов и снижение эффективности антиаритмических средств. Совместное применение касторового масла с диуретиками, ГКС и препаратами корня солодки может увеличить потерю калия.

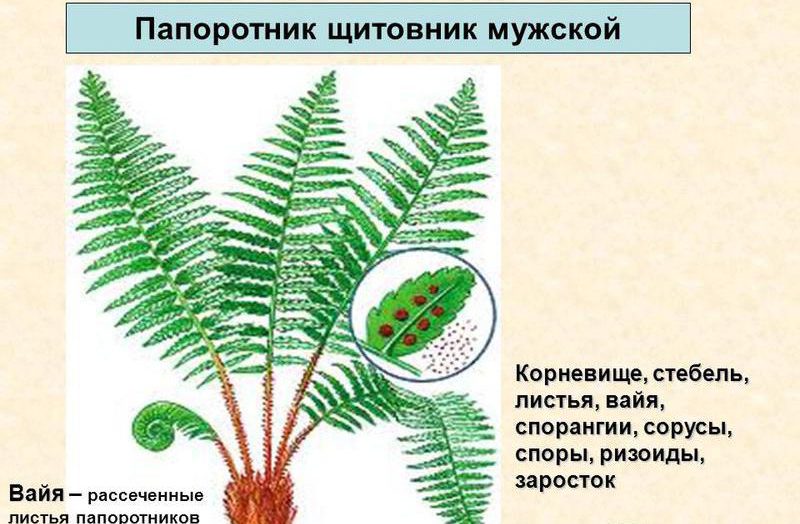

Папоротник мужской считается многолетним лекарственным растением. Он имеет короткие утолщенные корневища с тонкими коричневыми корешками. Растение можно встретить в лесах. Обычно оно занимает большую территорию. Папоротник в лесу предпочитает расти в сырых затененных зонах. Он произрастает в виде сплошных зарослей. Наблюдается широкое применение папоротника в народной медицине.

Это растение всегда считалось священным. Настои и отвары корневищ приносят особую пользу. В древние времена помогал бороться с различными заболеваниями именно папоротник. Приметы указывали, что его цветение можно увидеть раз в году на праздник Ивана Купалы.

Описание растения

Папоротник является многолетним травянистым растением семейства Щитовниковые. Он имеет горизонтальное корневище, покрытое коричневыми и мягкими чешуйками. На вершине располагаются листья.

Щитовник размножается с помощью спор. Они находятся на обратной стороне листа. Но споры нельзя увидеть вооруженным глазом, их можно разглядеть только под микроскопом. Они начинают созревать в середине лета. Листья живут один сезон, а к осени они увядают.

Среда обитания растения

Мужской папоротник произрастает в еловых и дубовых лесах, в местах, богатых перегноем. Его можно встретить в горных буковых лесах на Кавказе, в еловой тайге Сибири и кедровниках на Дальнем Востоке.

Растение распространилось по всей территории стран СНГ. Оно заняло огромные площади на Украине, в Московской и Тверской областях. Также можно встретить папоротники в саду.

Как происходит заготовка папоротника?

Мужской папоротник используется в медицине не целиком – необходимо только его корневище. В свежем виде оно имеет неприятный запах и горький привкус. Разрезав корневище, можно заметить, что оно желтовато-зеленого цвета. Хотя оно и ядовито, но обладает целебными свойствами.

Заготовку корневища производят в середине осени или ранней весной. Можно найти папоротники в саду. Их нужно выкопать, обрезать молодые корешки, очистить от земли и при необходимости избавиться от сгнившей нижней части. Затем корневище необходимо разрезать вдоль и поперек. Его следует высушить при температуре 40 градусов. Хранить такое сырье можно всего год. Поскольку оно ядовито, хранить его необходимо в стеклянных банках с плотно закрытой крышкой.

Папоротник лесной в некоторых случаях применяется в свежем виде. Но тогда в лечебных целях потребуются листья растения. Собирают их летом и сушат на свежем воздухе. Затем сырье используют для приготовления лечебных настоев.

Биологически активные компоненты

Папоротник лесной имеет множество биологически активных компонентов.

- Корень растения содержит филиксиновую и флаваспидиновую кислоты.

- Также в состав входят флороглюцин, филмарон, альбаспидин и аспидинол.

- Корневище содержит эфирное масло и крахмал.

Основными активными веществами считаются папоротниковая кислота и фильмарон. Их относят к классу мышечных ядов.

Фармакологические свойства растения

Известно, что противогельминтное действие – это то, чем в первую очередь обладает папоротник. Полезные свойства и противопоказания – очень важный момент, с которым необходимо ознакомиться перед использованием растения.

Препараты, изготовленные из корневищ папоротника, обладают рядом свойств:

- они способны бороться с глистами;

- могут обезболивать;

- очищают;

- заживляют.

В медицине используют препараты из корневищ растения для удаления ленточных червей. Также они необходимы при обнаружении в организме бычьего, свиного или карликового цепня, солитера и других видов ленточных глистов.

Средство может продаваться в виде эфирного экстракта или таблеток. Принимать препараты необходимо исключительно под наблюдением врачей. Вытяжки из папоротника понадобятся при ревматизмах, судорогах и геморрое. Также их применяют при варикозе и воспалении яичников у женщин. Мужской папоротник можно использовать наружно. Его свойства помогают лечить кожные заболевания.

Применение мужского папоротника в народной медицине

Всем известно, что щитовник является ядовитым растением. Но люди научились его использовать в благородных целях. В народной медицине препараты из его корневищ применяют внутрь при болях в ЖКТ. Мужской папоротник используют парентерально также при психических и нервных расстройствах, диарее, экземе.

Лечебную настойку можно использовать в качестве обезболивающего средства при невралгиях, артрите и ревматизме. Также можно применять ванночки с отваром из корневищ растения. Их используют при варикозном дерматите, язве голени и воспалении нерва.

Помимо этого, мужской папоротник способен залечивать гнойные раны и язвы. Для этого достаточно приготовить отвар из его корневища. Затем им нужно обмыть проблемные места. Также средство из трав используют в качестве компрессов.

Но в любом случае нельзя забывать, что папоротник является ядовитым растением, поэтому необходимо следить за дозировкой лекарственных препаратов на основе щитовника. В основном такие средства принимают наружно.

Лекарственные препараты и их дозы

Отвар корневищ щитовника готовят из 10 г сухого сырья и стакана воды. Ингредиенты следует соединить и варить, пока жидкость не уменьшится до половины. Затем отвар нужно процедить.

Прием препарата от ленточных паразитов осуществляется следующим образом:

- детям от 2 до 6 лет принимать средство необходимо по 8 капель за один прием;

- дети от 6 до 10 лет должны принимать препарат по 10 капель единожды;

- от 10 до 16 лет – 12 капель;

- взрослые – 15 капель.

Отвар можно принимать и при других заболеваниях, но в этом случае нужно будет смешать его с водкой в расчете 1:1. Готовое средство нужно хранить в холодильнике.

Отвар для наружного применения готовят из 200 г корневищ и 2 литров воды. Данное средство нужно варить на медленном огне около 2 часов. Затем отвар нужно процедить.

Побочные явления

В качестве побочных явлений могут происходить дегенеративные изменения печени. Кроме того, наблюдаются следующие нарушения:

- Иногда появляется тошнота и рвота.

- Применение препаратов приводит к диарее.

- Может появиться головокружение и головные боли.

- В отдельных случаях происходит ослабление работы сердца.

Противопоказания препарата на основе щитовника

Не всем категориям больных можно принимать данное средство:

- Препараты на основе папоротника нельзя принимать детям до 2 лет.

- Также такое средство противопоказано при сердечной недостаточности, болезнях печени и почек.

- Лучше не принимать данный препарат беременным женщинам.

- Препарат противопоказан при язве желудка и болезни 12-типерстной кишки.

- Средство не назначают при анемии и туберкулезе.

Народные рецепты на основе щитовника

- При воспалении яичников необходимо приобрести сухой или свежий лист папоротника. Нужно взять стакан кипятка и большую ложку с измельченными листьями. Подогреть средство на водяной бане около 15 минут. Затем лекарство должно настояться в течение 40 минут. После чего отвар нужно процедить. Принимать его необходимо по 50 мл 3 раза в день перед едой. Курс приема может проводиться до 3 недель.

- При варикозе готовят средство из свежего корня растения. Его нужно растолочь до состояния кашицы. Полученную массу необходимо соединить с кислым молоком в расчете 1:1. Компресс из готового средства следует наносить толстым слоем на проблемную зону и замотать марлей на 5 часов.

- При онкологии можно приготовить средство из свежего корня. Для этого его нужно вымыть и измельчить. Полученную кашицу необходимо поместить в стеклянную банку. Затем туда следует влить натуральный коньяк и закрыть средство крышкой максимально плотно. Оно должно настояться около 3 недель, но через каждые три дня жидкость нужно взбалтывать. Принимать такое средство следует по 15 мл 3 раза в день между приемами пищи.

Папоротник считается ядовитым растением, но целебным. Его используют для избавления от множества различных заболеваний. Помимо обычных отваров и настоев, большой популярностью пользуются ванночки на основе щитовника. Необходимо с осторожностью принимать средство из папоротника, так как оно имеет ряд противопоказаний и побочных явлений. Именно поэтому очень важно учитывать дозу и ни в коем случае не превышать ее.

Мужской папоротник – распространенное растение, которое встречается в умеренном климате. Его используют для озеленения парковых зон, оформления садовых и приусадебных участков. Корневище содержит как токсичные, так и полезные вещества. Его используют для лечения и профилактики заболеваний.

Как выглядит папоротник щитовник (мужской)

Согласно фото и описанию, папоротник щитовник – это представитель рода Щитовник из семейства Щитовниковые. Растение состоит из короткого и толстого корневища, от которого отходит розетка с крупными листьями. Черешки — короткие и толстые.

Листья у культуры длинные, прямостоячие, ланцетной формы, двоякоперистые и рассеченные. Длина листовой пластины составляет от 20 до 80 см, окраска ее темно-зеленая сверху и более светлая — с нижней стороны. В высоту папоротник достигает 50 — 150 см.

По описанию папоротник мужской имеет лекарственное назначение. Его корневище имеет терпкий сладковатый вкус и запах. Растение также используют в декоративных целях для украшения садов и парков. В природе его употребляют в пищу лоси и другие животные.

Размножение папоротника щитовника в естественных условиях происходит самосевом. Споры, расположенные на обратной стороне листьев, созревают во второй половине лета. Большинство из них прорастает на следующий год весной. Щитовник также размножают путем деления куста или боковыми побегами.

Папоротник щитовник мужской на фото:

Где растет папоротник щитовник

В естественных условиях щитовник встречает в лесах Евразии и Северной Америке. На территории России растение присутствует в европейской части страны и юге Сибири. Ареал распространения культуры охватывает субальпийский пояс, хвойные и лиственные леса, каменистые склоны.

Папоротник мужской предпочитает тенистые места с плодородной и влажной почвой. В северной местности он растет на каменистом и известковом грунте. Встречаются как одиночные экземпляры, так и плотные заросли папоротника. Чаще всего произрастает он на умеренно заболоченных участках леса и просеках.

В культуре мужской папоротник известен с XVII века. От исходной формы выведено более 30 сортов щитовника. Они отличаются по форме и размеру листьев. Растение ценится за декоративный вид, неприхотливость и морозостойкость.

Лучше всего папоротник мужской растет на умеренно-влажных и рыхлых почвах. Щитовник хорошо переносит тень. Корневище его очень хрупкое, при повреждении редко восстанавливается. Для развития растению достаточно освещенности 5%. Поэтому его высаживают для заполнения тенистых участков.

Чем полезен мужской папоротник для организма

Полезными свойствами обладает корневище мужского папоротника. Его выкапывают осенью, очищают от земли, корней и листьев. Затем сырье высушивают на свежем воздухе. Корень растения содержит дубильные вещества, фенольные соединения, флавоноиды, эфирное масло.

Корень папоротника мужского оказывает следующее воздействие на организм человека:

- нейтрализует деятельность ленточных червей и глистов;

- избавляет от судорог, болей при ревматизме;

- дезинфицирует и заживляет раны;

- стимулирует иммунитет;

- снимает воспаления;

- замедляет рост злокачественных клеток.

Применение мужского папоротника в народной медицине

Основное применение папоротник нашел в народной медицине. Его лекарственные свойства известны с античных времен. Преимущества щитовника – это его доступность в природе и аптеках, а также дешевизна. Корень и листья растения заготавливают самостоятельно или покупают в виде готового сырья. Прежде чем приступить к лечению, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Щитовник используют строго в соответствии с рецептом. Нарушение дозировки препаратов и правил приема может вызвать отравление и другие проблемы со здоровьем. Средства принимают внутрь или используют в виде примочек и компрессов.

По отзывам мужской папоротник – это проверенное и эффективное средство от глистов. При попадании в организм паразиты ухудшают работу пищеварительной и мочеполовой системы. В результате изменяется структура ткани, что приводит к образованию кист и опухолей.

В корне щитовника содержатся финиловые кислоты. При попадании в организм паразитов их действие вызывает полный паралич их мускулатуры. Затем глистов выводят с помощью слабительного. Однако такой метод считается устаревшим. На замену пришли более современные препараты, которые содержат экстракт из корня папоротника. В чистом виде этот компонент используют для лечения домашних животных.

Проще всего приобрести готовое лекарство в капсулах по 500 г. Если средство готовят самостоятельно, тогда отмеряют нужное количество с помощью весов. Дневная норма препарата составляет 5 — 7 г для взрослых. Норму для детей определит врач. В зависимости от возраста, она будет составлять 2 — 5 г.

Лечение состоит из двух этапов: подготовка и непосредственно прием папоротника. За 5- 7 дней рекомендуется соблюдать диету. В рацион включают продукты, богатые белками и углеводами. Сюда относятся молочные каши, творог, кефир, отварная рыба, кисель, чай, белый хлеб. По максимуму отказываются от жирной пищи.

Вечером накануне приема папоротника отказываются и от плотного ужина. Достаточно выпить чай с небольшим куском хлеба или выбрать другие продукты, легкие для пищеварения. Затем выпивают раствор слабительной соли (30 г).

Правила приема папоротника мужского от глистов:

- Утром до завтрака принимают несколько таблеток с через каждые 15 минут.

- Через час пьют слабительное на основе соли.

- Через 2 часа можно принимать пищу.

- Спустя 3 часа появится стул. Если этого не произойдет, делают клизму.

Компрессы – это простой и эффективный способ лечения варикоза. Его применяют на начальных стадиях, когда болезнь еще не получила распространения. Кроме того, можно делать компрессы из папоротника для профилактики варикозного расширения вен.

Сушеный корень папоротника облегчает симптомы этой болезни. Средство используют наружным способом. Для этого срезают листья щитовника. Затем измельчают их с помощью ножа или кухонного комбайна, чтобы получилась однородная кашица.

Полученную массу смешивают с кислым молоком в равных пропорциях. Полученную смесь наносят на расширенные вены. Толщина слоя – 1 см. Сверху накладывают повязку из марли или другой ткани. Через 4 — 5 часов ее снимают. Массу смывают проточной водой.

Еще один способ применения мужского папоротника – это лечение воспалений яичников. Для этого используют свежие или высушенные листья растения.

Правила использования листьев папоротника при воспалении яичников:

- Отмеряют 10 г листьев щитовника.

- Сырье помещают в стеклянную или керамическую тару.

- Затем наливают 250 мл кипятка.

- Средство настаивают 15 минут.

- Жидкость процеживают.

Норма приема настоя из папоротника – 60 мл, три раза в течение дня. Длительность лечения составляет не более 20 дней.

Полученный настой можно использовать как отхаркивающее средство при бронхите и других простудных заболеваниях. Для этого 2 — 3 раза в день полощут горло. В результате снимаются воспаление и болевые ощущения.

При онкологических заболеваниях щитовник применяют как дополнительный метод лечения. В состав корня папоротника входят вещества, которые замедляют размножение раковых клеток. Перед приемом консультируются с врачом. Такое средство может оказаться не совместимым с другими методами лечения, поскольку содержит в составе алкоголь.

Для приготовления препарата берут корневища папоротника мужского. Лучше всего использовать свежее сырье, заготовленное весной. Корень хорошо моют для очищения от загрязнений и режут на мелкие части. Затем заполняют на 1/3 полученной массой стеклянную емкость и заливают качественным коньяком.

Срок выдержки настойки из папоротника мужского – 3 недели. Затем ее процеживают, полученную массу выбрасывают. Средство принимают трижды в течение дня до еды по 5 мл.

Мужской папоротник эффективен для лечения суставов при ревматизме, подагре, артрите. Весной или летом нарезают свежие листья папоротника. Их укладывают на матрас и накрывают простыней. Если постоянно спать на листьях щитовника, можно избавиться от проявлений этих заболеваний. Утром листья выбрасывают.

Для снятия боли и воспалений в суставах делают компрессы на основе водного отвара щитовника. На 300 мл воды требуется 2 ст. л. высушенных корней. Компоненты помещают в кастрюлю, которую ставят на огонь. Жидкость доводят до кипения, затем снимают с плиты и остужают. Компресс из отвара накладывают на больные места.

Хорошо помогает при заболеваниях суставов настойка из корня мужского папоротника на водке. Для ее получения смешивают 1 часть сырья на 2 части водки. Средство настаивают 3 недели, после чего процеживают и применяют для растирания. В итоге уходит боль, улучшается кровообращение и подвижность суставов.

При наружном использовании папоротник мужской улучшает состояние кожи. Вещества, имеющиеся в его составе, способствуют заживлению ран и помогают бороться с кожными заболеваниями.

При наличии бородавок, папиллом и других образований практикуют протирания спиртовой настойкой щитовника. Для ее приготовления берут измельченный корень папоротника мужского и заливают его медицинским спиртом. Соотношение компонентов 1:2, соответственно. Через 3 недели средство готово к применению.

Для заживления ран эффективен свежий сок папоротника мужского. Собранные листья режут на крупные части и проворачивают через мясорубку. Затем отжимают массу и пропитывают соком повязку. Ее накладывают на раны и другие кожные поражения. Повязку меняют ежедневно.

Чем полезны ванны с отваром щитовника

Принятие ванны можно превратить в лечебную процедуру. Для этого в воду добавляют отвар мужского папоротника. Процедура помогает снять судороги в конечностях, боли в суставах и заживить гнойные раны.

Для приготовления отвара берут 100 г свежего корня и 50 г сушеного. Сырье заливают 3 л воды и ставят на плиту. В течение 2 — 3 часов средство варят на медленном огне. Затем снимают кастрюлю плиты и процеживают содержимое.

Полученный отвар щитовника добавляют в воду с температурой 30 °С. Ванну принимают в течение 10 — 15 минут. Процедуру повторяют через день.

Применение щитовника в медицине

Щитовник стал одним из компонентов медицинских препаратов. Его добавляют в лекарства для избавления от паразитов. На основе папоротника мужского также получают полезный экстракт.

На основе щитовника создано множество лекарственных средств. В основном, это препараты для избавления от глистов и других паразитов. Их принимают строго по назначению врача. Обязательно соблюдают дозировку, не превышая ее.

Самый популярный медицинский препарат на основе папоротника мужского – Филиксан. Это средство для избавления от глистов. Его основным компонентом будет служит корневище щитовника. Выпускается в форме таблеток, которые принимают внутрь однократно. Максимальная дозировка составляет 10 г в сутки.

Препарат Филиксан имеет побочные действия. Это боли в животе, тошнота, головокружение, диарея, упадок сил, потеря сознания. Для их устранения делают промывание желудка и принимают слабительное на основе соли. Обязательно вызывают врача. Пациенту рекомендуется пить больше теплой жидкости. Для нормализации состояния специалист может ввести инъекцию кофеина или барбитуратов.

Экстракт щитовника – это антигельминтный препарат растительного происхождения, который выпускается в форме капсул или жидкости. Его получают путем извлечения полезных компонентов из корневища папоротника мужского. Капсулы покрыты желатиновой оболочкой и содержат 0,5 г экстракта.

Показания к приему препарата – это наличие паразитических инфекционных заболеваний. Лечение проводят под наблюдением врача. Средство не совместимо с касторовым маслом. Максимальная доза составляет 8 г в сутки.

Инструкция по применению экстракта мужского папоротника:

- при гименолепидозе – по 1 капсуле через каждые 3 минуты, период приема – не более 30 минут;

- при тениидозах – до 7 г препарата в течение дня.

Лечение проводят циклами под наблюдением врача. Перед приемом экстракта делают клизму. Между процедурами должен пройти промежуток в 10 — 12 дней.

Ограничения и противопоказания к применению

Из-за содержания токсичных веществ щитовник имеет противопоказания. Не допускается принимать препараты на его основе людям, страдающим от заболеваний сердца и желудка.

Папоротник мужской противопоказан в следующих случаях:

- стенокардия;

- низкое давление;

- сердечная недостаточность;

- анемия;

- язва желудка;

- туберкулез;

- поражения печени и почек;

- лихорадочные состояния.

Запрещено также употреблять препарат в период беременности и грудного вскармливания. Кроме того, не рекомендуется давать препарат детям младше 14 лет.

При использовании папоротника мужского строго соблюдают дозировку. При избыточном употреблении средство вызывает отравление, первыми признаками которого являются головокружение, проблемы со зрением, тошнота, рвота, судороги, диарея, нарушения работы сердца. При индивидуальной непереносимости возможна аллергическая реакция.

Заключение

Мужской папоротник – одно из самых распространенных растений в мире. Его отличает неприхотливость и декоративный вид. Корневище и листья щитовника применяют в медицинских целях. Перед использованием консультируются с врачом. Папоротник помогает избавиться от паразитов в организме, заживить раны, улучшить симптомы при воспалении яичников, варикозе, болезнях суставов.

Целебные свойства мужского папоротника или щитовника мужского известны издавна. Для изготовления лечебных составов используется корень растения, именно в нем содержатся все компоненты, необходимые для достижения терапевтического эффекта.

Свойства

Мужской папоротник редко применяется в сыром виде, корневище выкапывают, очищают и разрезают на несколько частей. Сушат корень растения в естественных условиях, не рекомендуется заготавливать много корня, даже в сухом виде хранится он не больше года. Мужской папоротник – это ядовитое растение, поэтому хранить его следует в закрытой стеклянной посуде с крышкой. Время для заготовки лекарственного сырья необходимо выбирать осенью или в начале весны.

Несмотря на присутствие яда в составе растения, оно обладает многими лечебными свойствами:

Лекарственное действие папоротника обусловлено его составом:

Основными компонентами являются папоротниковая (филиксовая) кислота и фильмарон, которые относятся к мышечным ядам. Растение чрезвычайно ядовито, особенно его корневище, поэтому применять его рекомендуется только после консультации с врачом, соблюдая дозировку и все меры безопасности.

В редких случаях для лечения некоторых растений используют лист папоротника мужского, который собирают летом. Сушить лист требуется на воздухе, используют его для приготовления отваров и настоев, хранится также, не больше года.

Способы применения от глистов

Корни растения можно заготовить самостоятельно или приобрести в аптечной сети готовый экстракт мужского папоротника, который выпускают в капсулах по 500 мг.

Перед применением необходимо изучить инструкцию и следовать правилам приема:

Дозировка эфирного экстракта папоротника должна соблюдаться в зависимости от возраста пациента:

Максимальная суточная доза для однократного приема у взрослого человека может составить не больше 8 г, необходимо помнить, что компоненты папоротника токсичны не только для глистов, но и для человека. При необходимости курсы лечения можно повторять, делая перерыв в две недели. Самолечение категорически противопоказано.

Приготовление лекарства

От глистов мужской папоротник назначают только в форме экстракта, отвары и настои применяют наружно.

В домашних условиях можно также сделать антигельминтные пилюли:

В течение получаса эти пилюли необходимо съесть и принять слабительное, это необходимо для вывода токсинов и погибших гельминтов из организма. Концентрированная вытяжка из папоротника применяется для изготовления лекарственных средств против аскаридоза и дизентерии, возбудителем которой являются амебы.

Другое применение

Мужской папоротник в качестве домашнего средства применяется не только для изгнания гельминтов, но и для лечения других заболеваний:

В этом случае используется водный настой лекарственного растения. Для его приготовления можно брать листья папоротника и корень.

Применяется в составе лечебных ванн:

Вода должна быть теплой (30С), дольше 20 минут в ванне находиться не рекомендуется. Для лечения детей можно применять только примочки из отвара мужского папоротника, из-за высокой токсичности растения детей в такой ванне не купают.

Лечение инфекций

Мужской папоротник обладает противовирусным действием, и его можно применять при скрытых инфекциях, которые протекают с маловыраженной симптоматикой.

С этой целью рекомендуется употреблять очищающий настой:

Если появятся неприятные ощущения после приема, чай из папоротника рекомендуется отменить. Пить его можно курсами по 3-4 дня, на протяжении месяца с интервалами в неделю.

При онкологии

Для лечения онкологических заболеваний в качестве дополнительного средства можно применять настой из папоротника и красной свеклы:

Когда настой будет готов, его можно процедить и выпить за день. Такой очищающий чай можно пить два раза в неделю до еды. При пищеварении структура свеклы не разрушается, поэтому цвет мочи меняется, она становится розоватой. Таким образом, лекарственный состав проникает во все клетки организма.

Противопоказания

Как любой лекарственный препарат щитовник мужской имеет ряд противопоказаний:

Побочные эффекты

Если после приема лекарства возникли такие побочные эффекты как:

Это свидетельствует об интоксикации организма вследствие неправильного приема препарата или индивидуальной непереносимости. Необходимо отменить средство и промыть желудок, при сильном отравлении – вызвать скорую помощь.

Отзывы врачей о применении мужского папоротника

Папоротник считается одним из самых эффективных лекарственных растений при лечении гельминтоза. Курс лечения не должен превышать 3-4 дня для взрослого человека и 1-2 дня для ребенка. Для повышения эффекта медики рекомендуют соблюдать диету в течение двух дней перед использованием экстракта. Если речь идет об избавлении от ленточных червей или цепней, прогноз лечения всегда благоприятный, главное – соблюдать дозировку.

Описание

Папоротник мужской, или щитовник мужской (Dryopteris filix mas (L.) Schott., или Aspidium filix mas Sw.)

Семейство многоножковых — Polypodiaceae.

С лечебной целью используют корневище растения.

Синонимы: щитовник аптечный, чертова борода

Растет в лиственных лесах между кустарниками, а иногда и отдельно на склонах гор. Широко распространен по всему северному полушарию.

Папоротник мужской — многолетнее споровое, не имеющее цветков растение. Корневище толстое, косо приподнимающееся, 1 -30 см длиной, с нижней стороны его отходит большое количество тонких корней. Все корневище покрыто (как бы чешуей) остатками черешков листьев прошлых лет, в течение продолжительного времени остающихся под землей живыми. Это характерная отличительная особенность растения.

Листья собраны пучком, крупные, темно-зеленые, на коротких толстых, покрытых ржаво-бурыми чешуйками черешках. Пластинка их удлиненно-эллиптическая, кверху топко заостренная, дважды перистораздельная. В конце лета на нижней стороне верхней части листа появляются расположенные в два ряда вдоль средней жилки листа гарелочкообразные, прикрытые почкообразными покрывальцами спороносные образования бурого цвета (сорусы — кучки спорангиев, содержащих споры). Это другая его отличительная особенность.

Корневище и остатки черешков — снаружи бурые, в изломе — светло-зеленые. При долгом хранении или хранении в сыром месте корневища буреют и становятся непригодными.

Применение при заболеваниях

Химический состав корневища папоротника мужского хорошо изучен в научной медицине. Оно употребляется как активное средство против ленточного глиста (солитера). Надо только не забывать, что оно ядовито и для человека, если задержится в кишках и всосется в кровь. Поэтому после первого приема через один-два часа, а если считать после последней порции, то через полчаса непременно дают слабительное (но не касторовое масло, которое противопоказано, его можно принять только через 5 часов после приема мужского папоротника).

Экстракт противопоказан при декомпенсации (недостаточности) сердца, при болезнях печени и почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при острых желудочно-кишечных и лихорадочных заболеваниях, при беременности, резком истощении, малокровии и при активном туберкулезе.

Корневище мужского папоротника эффективно не только против солитера, но и против бычьих или свиных цепней и карликового цепня.

В народе принято при позыве на стул садиться на горшок с горячим молоком (четверть посуды) и тужиться.

Препараты из корневища папоротника применяют против ленточных глистов. Особенно эффективны препараты папоротника при инвазиях бычьим и свиным цепнями (тениидозы), а также при дифиллоботриозе и гименолепидозе.

Однако при назначении препарата возможны побочные явления:

- тошнота

- рвота

- понос с кровью и слизью

- у беременных в результате рефлекторного сокращения матки могут быть выкидыш

- головокружение

- головная боль

- угнетение дыхания

- судороги

Считают, что касторовое масло после приема папоротника можно принимать не раньше и не позже как через 5 часов, в противном случае может появиться слепота.

Популярен в народе как эффективное противогельминтное средство – перед ним не устоят широкий лентец, бычий цепень, карликовый цепень, другие ленточные глисты и даже солитёр. Кроме того, корнями папоротника мужского лечат ревматизм, икроножные судороги, геморрой, воспаление седалищного нерва, каплями принимают спиртовую настойку при сухом плеврите.

В Черкесии отвар корневищ принимают внутрь при венерических болезнях и заболевании седалищного нерва, спиртовую настойку — в виде капель при сухом плеврите.

Корни в виде порошка и отвар на вине применяют при ожогах, абсцессах, гинекологических заболеваниях.

Исследования ученых показали, что препараты из папоротника мужского вызывают паралич мускулатуры паразитов, обитающих в кишечнике, и под действием сильных слабительных средств они удаляются из организма. В качестве слабительного средства применяют сульфаты магния или натрия.

Ни в коем случае нельзя одновременно использовать в качестве слабительного средства касторовое масло. Оно растворяет действующее вещество папоротника и способствует всасыванию его из кишечника, что ведет к развитию очень тяжелого отравления, при котором повреждается печень и нередко развивается стойкая слепота.

В народной медицине папоротник применяют как кровоостанавливающее средство.

В медицине широко используется эфирный экстракт из корневища папоротника, который является классическим средством при лечении тениозов.

Экстракты водяные и спиртовые обладают антивирусным действием против внеклеточного и внутриклеточного вируса герпеса.

Способы применения

Экстракт густой назначают внутрь по 4-7 г в день натощак в течение 20-30 минут (1,5-2 г).

Экстракт папоротника мужского эфирный — готовый препарат в количестве 5,0, разделенный на 10 капсул, следует принимать через каждые 5 минут, запивая водой или 1%-ным раствором соды.

Если нет готового препарата, его можно заменить отваром корневища (10,0 — 200,0), сгущенным до половины, и принимать по одной чайной ложке, то есть по 4-5 мл, с медом. Это количество отвара замешивают мукой и делят на 10 пилюль (порция для взрослых, а детям отвар надо давать соответственно возрасту).

Для удачного изгнания солитера, если лечение почему-либо проводят без наблюдения врача, надо соблюдать такие процедуры: за один-два дня до лечения назначают питательную, но легко усвояемую (жидкую) пищу, бедную жирами (белый хлеб, сухари, крупяные супы, молоко, простокваша, творог, жидкие молочные каши, отварная свежая рыба, кисели, кофе, чай; разрешается и сахар).

Накануне лечения на ужин пьют только сладкий чай или кофе с сухарем; на ночь принимают слабительную соль (30,0); перед сном рекомендуется съесть кусочек селедки с луком. Утром, натощак, готовые или самодельные пилюли из экстракта папоротника мужского принимают постепенно через каждые 15-20 минут. Через 30 минут после приема последней порции препарата больному дают солевое слабительное (30,0); если в течение трех часов не будет стула, ставят теплую клизму. При выходе паразита без головки (наблюдение врача) надо еще один-три раза поставить клизму.

Привожу процедуру изгнания солитера, которая в народном применении дает лучшие результаты. Целый день питаются только жидкими блюдами и вечером принимают 1,5-2,0 столовых ложки касторки, а перед сном съедают несколько кусочков селедки с луком. На следующий день натощак, через каждые 2 минуты в течение часа, принимают 30 пилюль, приготовленных следующим образом:

2,0 Г. Порошка из корневища папоротника замешивают с 2,0 см. Куб. Эфирной настойки из того же корневища и всю массу разделяют на 30 пилюль. После приема пилюль ничего не едят и через 5 часов выпивают 1 столовую ложку касторки. При позыве на стул садятся на горшок, наполненный на 1/4 объема теплым молоком. При дефекации стараются больше тужиться. При таких процедурах удается изгнать солитер вместе с головкой.

Рецепты

Свежий или сухой лист папоротника измельчить, 1 столовую ложку залить 1 стаканом кипятка, настоять на кипящей водяной бане 15 минут, охладить 45 минут, процедить. Пить по четверти стакана 4 раза в день до еды. Курс лечения 2-3 недели. Желательно повторить его через месяц.

Выкопать весенний корень, пока ещё не поднялись листья. Вымыть, измельчить, на треть заполнить стеклянную посуду (не увлекаться, не больше трети!). Доверху залить хорошим коньяком. Настаивать 21 день, сразу процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Для профилактики достаточно 0,5 литра. Если лечение продолжить, то повторять не раньше, чем через месяц.

Срезать верхнюю свежую часть корня, истолочь в кашицу. Смешать 1 столовую ложку кашицы со столовой ложкой кислого молока, нанести на расширенную вену и даже на варикозные язвы слоем толщиной1 сантиметр, обмотать сверху 6-8 слоями марли и оставить на 5-6 часов.

Противопоказания

Препараты папоротника мужского очень токсичны. Они противопоказаны при:

- болезнях печени и почек

- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

- при острых желудочно-кишечных и лихорадочных заболеваниях

- при беременности

- резком истощении

- малокровии и активном туберкулёзе

При наличии таких серьёзных противопоказаний лучше всего обратиться к другим лечебным средствам.

ВНИМАНИЕ! Все рецепты даны для ознакомления. Перед применением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!

ЭКСТРАТ МУЖСКОГО ПАПОРОТНИКА ГУСТОЙ

- ЭКСТРАТ МУЖСКОГО ПАПОРОТНИКА ГУСТОЙ

-

ЭКСТРАТ МУЖСКОГО ПАПОРОТНИКА ГУСТОЙ

. Exstractum Filicis maris

spissum.

Синонимы: экстрат мужского папоротника эфирный Exstractum filicis,

maris aethereum.Получают путем извлечения действующих веществ из корневищ папоротника эфиром.

Свойства.

Это густая малоподвижная масса зеленого или зеленого с коричневым оттенком цвета со специфическим запахом,

неприятным “царапающим” вкусом. Нерастворима в воде,

хорошо растворима в спирте и эфире.Форма выпуска.

Выпускают в склянках темного стекла и желатиновых капсулах по 0,5 г.Хранят с предосторожностью (список Б). Потемневший (бурый) экстракт не пригоден к применению.

Действие и применение.

Главными активно действующими веществами экстракта являются филиксовая кислота (филицин) и фильморон — производное последней,

которых в препарате должно содержаться 25-28 %. Эти вещества вызывают паралич мускулатуры кишечных цестод,

некоторых трематод,

анкилостом. Под их воздействием паразиты отстают от стенки кишечника и вместе с его содержимым (под влиянием солевого слабительного) выводятся из организма.Применяют препарат при аноплоцефалидозе лошадей,

мониезиозе и тизаниезиозе овец,

дифиллоботриозе собак,

цестодозах кур,

дрепанидотениозе гусей,

гименолепидозе уток. Перед дегельминтизацией животных выдерживают 16-18 ч на голодной диете,

после обработки через 2-3 ч дают слабительное.Экстракт токсичен для животных: может вызвать угнетение центральной нервной системы,

ослабление работы сердца,

дегенерацию печени и почек. Растительные жиры и масла способствуют всасыванию его действующих веществ.При отравлении промывают желудок,

дают слабительные и симптоматические средства. Назначают в капсулах,

пилюлях,

болюсах,

кашках,

микстурах,

эмульсиях.Дозы внутрь: крупному рогатому скоту 10-20 г; лошадям 15-20 г; жеребятам 5-7 месяцев — 5-7 г,

8-12 месяцев — 8-10 г,

1-2 лет — 10-12 г; овцам и свиньям 2-5 г; собакам 1-5 г; курам 0,2-1 г; уткам 0,3-0,5 г; гусятам 0,2-0,6 г.

Справочник ветеринарных препаратов, химиотерапевтические препараты. — Киров.

.

1997.

Полезное

Лечение цестодозов

Набор

препаратов, которые применяют при

лечении цестодозов, относительно

невелик, но схемы лечения отдельных

гельминтозов несколько отличаются.

В табл. 40 представлен перечень основных

проти-воцестодозных препаратов. Далее

в тексте приведены схемы лечения

цестодозов. Дозы указаны для взрослых.

Таблица

40. Антигельминтные

препараты, применяемые при лечении

цестодозов

|

Гельминтоз |

Препарат |

||||||

|

Фена-сал |

Экстракт |

Семена |

Пара-моми-цин |

Мебен-дазол |

Прази-кван-тель |

Оперативное |

|

|

Дифиллоботриоз |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Тениаринхоз |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Тениоз |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

|

Цистицеркоз |

+ |

+ |

|||||

|

Гименолепидоз |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

■—• |

|

Эхинококкоз |

— |

— |

— |

— |

—+ |

— |

+ |

|

Альвеококкоз |

+ |

||||||

|

Примечание. |

Фенасал (йомезан, вермитин) — практически

нерастворимый в воде порошок. Его

применяют при лечении дифиллоботриоза,

тениаринхо-за, гименолепидоза.

Противопоказан при тениозе из-за

возможности развития цистицеркоза, так

как препарат вызывает гибель паразита,

возможно затем его переваривание, при

этом из членика свиного цепня

освобождаются яйца и может наступить

аутоинвазия.

Перед употреблением всю дозу фенасала

заливают 10 мл кипятка, тщательно-растирают,

затем добавляют до 1/3 стакана холодной

воды, размешивают и выпивают. За 10 мин

до приема фенасала больному дают 2 г

(1/2 чайной ложки) натрия гидрокарбоната

и 50 мл воды.

В дни приема фенасала соблюдают легкую

диету.

Схема

лечения фенасалом при тениаринхозе

и

дифиллоботриозе.

Суточная

доза препарата составляет 2—3 г.

Вечером,

через 3—4 ч после легкого ужина, больной

принимает 2 г фенасала. На следующее

утро натощак можно дать еще 1 г препарата,

завтракать

можно через 2 ч (1 стакан сладкого чая с

сухарями или печеньем). Назначения

солевого слабительного не требуется.

Поскольку гельминт погибает и

переваривается в кишечнике, в выделившихся

обрывках его нет необходимости

искать сколекс. Об эффективности

лечения позволяет судить исследование

фекалий через 3 и б мес.

Схема

лечения гименолепидоза.

Фенасал

назначают в виде трех семидневных

циклов с семидневными интервалами. В

1-й день каждого цикла фенасал дают

больному утром натощак в дозе 2 г, в

последующие б дней каждого цикла

больной получает по 0,5 г фенасала.

Слабительное (взрослым — сернокислая

магнезия) больной получает только в

1-й день первого цикла (как полагают,

слабительное облегчает удаление

разрушенных паразитов).

Через

1 мес после основного курса лечения

проводят еще один семидневный

противорецидивный цикл.

Экстракт

мужского папоротника густой получают

из высушенного корневища мужского

папоротника. Применяют для лечения

тениоза, тениаринхоза, дифиллоботриоза,

гименолепидоза. Препарат парализует

мышцы гельминта, а не убивает его, в

связи с чем вероятность развития

цистицеркоза минимальна (гельминт

выходит целиком).

Экстракт

мужского папоротника — весьма токсичный

препарат, он обладает множеством

противопоказаний к применению и требует

тщательного обследования больного

перед его назначением и наблюдения за

больным в процессе лечения. Поэтому

самым внимательным образом перед

назначением препарата необходимо еще

раз ознакомиться с инструкцией по его

применению.

Схема

лечения пгениидозов

и

дифиллоботриоза:

2

дня больной получает легкоусвояемую

обезжиренную пищу. Вечером 2-го дня

(накануне приема препарата) на ужин

дают только 1 стакан сладкого кофе или