Недавно вышедшая «Первый сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-7Б. «Выйти из тени!». Собственно книгу такого формата реально(и приятнее) читать на бумаге.

Честно говоря, еще со времен сборки модели Су-7 от ГДРовского «Пластикарта» относился к этому самолету с большим уважением, нежели к «балалайке» МиГ-21. Су-седьмой был больше и как-то солиднее смотрелся.

Мне вообще «трубы» П.О. Сухого всегда нравились чисто с эстетической точки зрения. Су-7 тут воплощение романтической эпохи самолетов из неокрашенного металла.

История самолета рассказана внятно, нормально структурирована. Авторы книги (Приходченко, как я понимаю, отвечал за иллюстративный ряд) аргументированно оппонировали распространенному мнению, что Су-7 сделали бомбером под атомную бомбу изначально — на момент работ по Су-7Б соответствующего класса бомбы еще не было даже в проекте. Опупея с лыжним шасси самолета тоже изложена неплохо. Замечание пожалуй одно. Я не «гагарин» в послевоенной авиации, но мне несколько больше понравилось описание истории создания Су-7 в «Авиации и времени», там подробнее раскрывалась тема проектирования двигателей нового поколения в СССР и за рубежом (сверхзвуковые ступени турбины, число ступений итд.).

Однако главное достоинство новейших книг по истории техники в том, что они воспроизводят без прикрас реальную картину состояния военной промышленности и вооруженных сил Советского Союза. Здесь я могу отнести книгу Марковского к одному из лучших образцов т.к. ему удалось нарисовать объемную и яркую картину судьбы конкретной машины как в заводских цехах и на чертежных досках, так и в частях ВВС СССР. Собственно именно в таком формате нужно было подавать информацию в 1980-х, для прочистки мозгов и более реалистичной картины мира.

В самом начале эксплуатации Су-7 как истребитель т.е. без буквы был очень сырой. Ввиду мизерного ресурса первых двигателей (25-50 часов) Су-7 ранних серий выпуска выкатывали на полосу тягачом и только потом запускали двигатель. На стоянку тоже загоняли тягачом. Ресурс двигателей АЛ-7Ф-1 даже у наиболее совершенной модификации первого десятилетия эксплуатации не превышал 250 часов при цене у изделия 1969 г. 150 тыс. рублей т.е. час работы двигателя самолета стоил 600 рублей. Только к середине 80-х годов двигатели достигли 2200 часов ресурса.

В книге обильно раскрывается подоплека известной поговорки «самолет «Сухой», а техник мокрый». Автор пишет о начале карьеры Су-седьмого: «Кроме ресурса двигателя, Су-7 имел множество ограничений режимов полета, строгость которых по мере испытаний не уменьшалась, а наоборот, увеличивалась, грозя превратить фронтовой истребитель в маломаневренную машину, пригодную разве что для «полетов по прямой». Техническое обслуживание сильно затрудняли плотная компоновка и технологические лючки крайне небольших размеров, а для доступа к ряду агрегатов порой приходилось снимать несколько смонтированных рядом» (С.80).

Собственно на практике это выливалось в большое количество времени, которое требовали самолеты в повседневном обслуживании. Снова слово Марковскому: «В эксплуатации по состоянию на 1965 год, когда, казалось бы, основные проблемы должны были разрешиться, трудозатраты на обслуживание Су-7Б составляли 83 человеко-часа на один час полета, что вызывало законные вопросы к разработчикам со стороны руководства ВВС. Обращая внимание на неудовлетворительное состояние вопроса. Главком ВВС приводил данные для сравнения по американским самолетам такого класса, где они были вдвое меньше. Так, для обслуживания тактических истребителей F-104 «Старфайтер» и F-105 «Тандерчиф» даже с их сложной электроникой нормативы подготовок в расчете на один час полета составляли порядка 45 человеко-часов» (С.101-102).

Т.е. образ простой и надежной как топор отечественной боевой техники несколько блекнет. Что мне понравилось, автор книги по Су-7-му не ограничился просто общей статистикой, а показал, откуда это все бралось на практике: «При выполнении предварительной подготовки, в обязательном порядке предшествовавшей очередной паре летных дней, на Су-7Б для производства работ требовалось вскрыть 38 люков разнообразных узлов и систем (на машинах разных серий их количество менялось, эти цифры относятся к самолетам выпуска лета 1969 года). Из них 27 люков требовали для открытия специального инструмента (разнокалиберных отверток) с откручиванием в общей сумме 122 винтов и винтовых замков» (С.102).

Не следует думать, что Су-7 был в отношении эксплуатации паршивой овцой среди самолетов-ровесников. Собственно «мигари» были в этом отношении тоже не сахар, снова цитата: «Так, при обслуживании МиГ-21 ПФ в ходе предварительной подготовки вскрытие люков занимало даже больше времени, а винтов и замков нужно было открутить в полтора раза больше — 195 штук. Чтобы обеспечить доступ к обслуживаемым агрегатам первых МиГ-23, и вовсе необходимо было вскрыть аж 47 люков с 452 винтами и замками, потратив на эти операции без малого два часа!» (Там же).

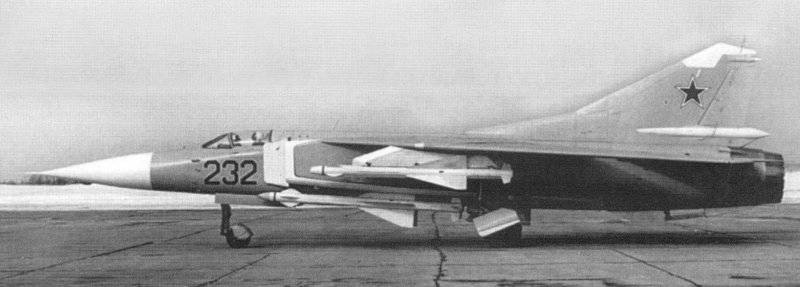

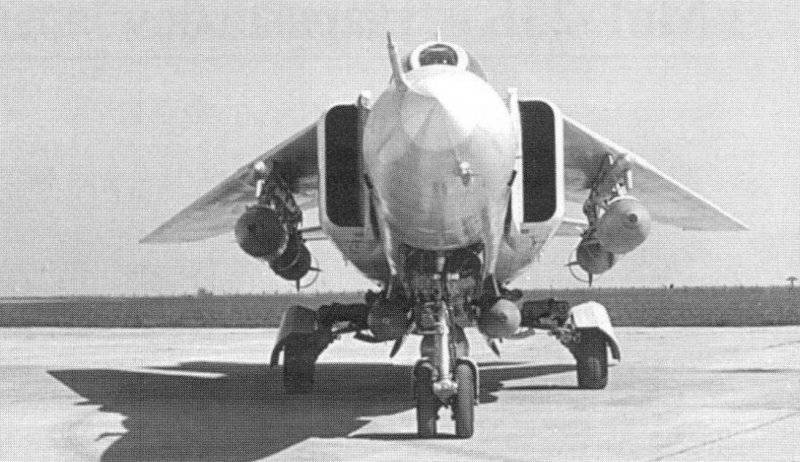

Лючки эти хорошо видны на этом фото Су-7, ставшего учебным пособием:

Однако все это цветочки. Ягодки начинаются, когда Су-7 поднимается в воздух. Цитата: «Что касается характеристик управляемости, то летчики оценивали усилия на ручке избыточно тяжелыми, в то время как отзывчивость самолета на дачу педалей была чересчур чувствительной. По словам летчика А Качура, «после полёта (особенно в составе группы на полигон) было впечатление, что разгрузил вагон картошки или угля, особенно когда летишь крайним в строю, держась за остальными. И было обидно, что тягаешься не с воздушным потоком, а с пружинами в автоматике». Другие и вовсе сравнивали впечатления от пилотирования Су-7Б с «работой тракториста или механика-водителя на Т-34»(С.111).

Далее: «Машина была строгой в пилотировании и ошибок ни «молодым», ни «старикам» не прощала. Су-7 был непростым в управлении, но зато устойчиво держал режимы. Чрезвычайно высокая чувствительность машины в поперечном отношении к отклонению руля направления на взлетных и посадочных углах атаки неоднократно приводила к весьма трагическим ошибкам на взлете и посадке — при даче ноги самолет резко кренился, но вяло реагировал на элероны. Попытка дачи обратной ноги приводила к поперечной раскачке самолета, и без того находившегося на пороге срыва и, как правило, завершалась сваливанием и падением. Часто случались срывные и скоростные подхваты, а не очень надежная система автоматики двигателя, его прожорливость и плохая приемистость держали летчика в постоянном напряжении весь полет» (С.118).

Масла в огонь добавляли конструктивно-производственные недостатки и в итоге складывалась невеселая картинка: «в 1964 году налет на одно летное происшествие — аварию или катастрофу с потерей самолета — по всем группам причин (включая отказы техники, ошибки летного и техсостава, руководства и организации полета, а также оставшиеся невыясненными факторы) для «семерок» достигал 1 770 часов, и машина по этому показателю являлась наиболее аварийной в советских ВВС. Данные говорили сами за себя: для МиГ-21 этот показатель составлял 3 225 часов и даже близкий к истребителю-бомбардировщику тип Су-9 выделялся почти вдвое лучшей статистикой — 3 246 часов налета на происшествие. Картина существенно не изменилась и годом спустя: в эксплуатации Су-7 в 1965 году одна потеря приходилась на 2 294 часа налета, в то время как безопасность и надежность МиГ-21 в строю удалось улучшить в полтора раза и налет на происшествие у этих машин возрос до показательных 4 650 часов.

Любопытно, что практически на том же уровне, что и у МиГ-21, находилась и аварийность американского F-104 «Старфайтер», именовавшегося нашей пропагандой не иначе, как «летающим гробом» — машины этого типа, служившие в ВВС США в Европе, в сходных с отечественными погодных и рельефных условиях местности, имели налет на летное происшествие по данным 1965 года равным 5290 часов, демонстрируя безопасность в эксплуатации по крайней мере в три раза лучше Су-7. Что касается другого «вероятного противника» — основного американского истребителя-бомбардировщика F-105 «Тандерчиф» то его служба в европейских условиях описывалась и вовсе заоблачными показателями надежности — налетом на одну потерю в 10 000 часов!» (С.117). Западногерманские «Старфайтеры» — F-104G — налетывали на одно летное происшествие 2 970 часов. Процент потерянных в ходе эксплуатации самолетов был больший, но и летали на западе больше.

Совершенствование самолета улучшило картину, но не изменило ее радикально: «В 1968 году налет самолетов на одно летное происшествие (ЛП) составлял для МиГ-19 — 4 474 часов, МиГ-21 — 4 422 часов, Су-7 — 2 245 часов и Су-11 — 2 100 часов» (С.118).

Проблема показана в книге на конкретных примерах летных происшествий, в том числе с трагическим исходом. Т.е. положа руку на сердце реальный уровень надежности советской боевой техники был не фонтан. Широкой публике об этом, правда, не докладывали.

Может быть все это искупали высокие боевые качества самолета? Тут в общем не надо быть семи пядей во лбу для понимания сложности поражения цели на скоростном маломаневренном утюге с весьма скромным набором прицельно-навигационного оборудования. Собственно как обычный истребитель-бомбардировщик Су-7Б был не пределом мечтаний. Истребитель без ракет воздух-воздух он был условный, а на ударные возможности повлияла та самая скорость за которогой гнались в начале карьеры машины. Марковский честно пишет: «Прежде всего, летчику скоростной «стрелы», в секунды проносящейся над целью, трудно было отыскать объект атаки. Обычным делом было, когда даже на знакомых полигонах летчики не могли обнаружить ориентиры и мишени. Не проще обстояло дело и с выполнением самого удара: визуально обнаруженная цель (а другими возможностями летчик Су-7Б не обладал) мигом оказывалась рядом, не оставляя времени на обдуманное построение маневра для атаки и прицеливания, притом, что самолетный радиодальномер Су-7Б для работы по наземным целям не годился, и выполнять ввод данных для решения прицельной задачи требовалось вручную. Для того, чтобы наложить на цель прицельную марку и «успокоить» ее колебания, требовалось, по опыту, 4-6 секунд, за которые самолет даже на дозвуке, на обычной при выполнении атаки скорости 900 км/час проскакивал порядка 1,5 км. Следовало учесть, что и сами бомбы, сброшенные на такой скорости, пролетали вперед на траектории еще 300-500 м. В итоге атаку требовалось начинать практически с рубежа обнаружения цели, действуя в высоком темпе и с большой вероятностью ошибок, поправлять которые было уже некогда» (С.139).

Командование ВВС все это ясно осознавало и иллюзий не питало. Снова цитата: «Характеризуя состояние ударной фронтовой авиации и ее основных самолетов Як-28 и Су-7Б, Главком ВВС маршал авиации К.Е. Вершинин писал в 1966 году: «Они имеют ограниченные возможности по обнаружению и прицельному поражению целей, недостаточную досягаемость, большую длину разбега и пробега. Эти самолеты по своим летнным данным и оборудованию уступают американским F- I05D и F-4C, являющимся всепогодными…». Значительно уступали им самолеты и по весу боевой нагрузки (втрое!), не имели управляемого вооружения, время обслуживания и подготовки к полету оставалось значительным» (С.142).

По прочтении всего этого у меня укрепилось мнение, что египетский НГШ, о котором я писал ранее совсем не лукавил.

Все это составляет менее лубочную и более реалистичную картину строительства советских ВВС. Страна была бедная, технологическое отставание имело место и достижения давались немалым трудом, да и труд летчиков был нелегким.

- Сообщества

- Авиа Драйв

13 апреля 2018

LexaFomchenkov

Был больше месяца назад

Алексей Фомченков, 48 лет

Я езжу на Lada 2110 Малышка

Смоленск, Россия

Подписаться

Сообщение

13 апреля 2018

1

Ранее Военная приемка. МиГ-31.

Далее Истребитель бомбардировщик Су 7БМ

Разместить рекламу

Реклама

Комментарии 1

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Войти

Зарегистрироваться

Shtorm63

Я езжу на Lada Гранта (1G)

Пословица про самолёт от техников: Конструктор — Сухой, самолёт — сырой, техник — мокрый)))😂 Обслуживать его было ой как не просто

7 лет

Этот самолет первым в Советском Союзе преодолел рубеж скорости «два звука». Его разгонные и высотные характеристики были лучшими в мире. Су-7 стал целой эпохой в истории отечественной авиации.

История

В начале 50-х годов военно-воздушные силы ведущих мировых держав имели на вооружении реактивные истребители 1-го поколения. Эти машины обладали дозвуковыми скоростями полета и пулеметно-пушечным вооружением. Наиболее массовыми среди них были советские МиГ-15 и американские F-86 Sabre.

В 1953 году КБ им. П. Сухого занялось разработкой истребителей второго поколения. При этом учитывался опыт войны в Корее, где МиГи и «Сэйбры» не раз сходились в воздушных поединках. Новые машины должны были иметь сверхзвуковую скорость, ракетное вооружение и радиолокационное бортовое оборудование. Сухой предложил правительственной комиссии сразу 4 варианта сверхзвуковых фронтовых перехватчиков и истребителей с треугольными и стреловидными крыльями. Новые машины должны были развивать невероятно высокую по тем временам скорость 1800 км/ч и подниматься на высоту до 19 000 м.

Во время заседания научно-технического совета Сухому заявили: «Это техническая фантастика – самолет с такими показателями сейчас построить невозможно». Стоит напомнить, что к 1953 году Советский Союз вообще не имел серийных сверхзвуковых самолетов. Правительство одобрило два проекта, но определило очень жесткие сроки передачи самолетов на испытания – май 1955 г.

Причина была проста – холодная война. В США уже велись летные испытания истребителя так называемой сотой серии: F-100, F-101, F-102 и F-104. Эти машины проектировались как самые скоростные и самые высотные в мире. Советский Союз не мог допустить отставания от военно-воздушных сил потенциального противника. Поэтому инженерному коллективу П. Сухого пришлось трудиться с предельной собранностью и максимальной отдачей. Работами по обоим проектам непосредственно руководил Евгений Фельскер.

При разработке истребителей второго поколения инженерному коллективу пришлось столкнуться со многими техническими проблемами. Именно здесь проявились конструкторские и организаторские способности П. Сухого. Павел Осипович всегда предоставлял своим сотрудникам большую самостоятельность, всячески стремился развить в них творческое начало.

В 1954 году был готов проект фронтового истребителя С-1 со стреловидным крылом. Этот самолет намного опередил свое время. Он имел совершенные аэродинамические формы: сильно откинутые назад крылья, стрелоподобное оперение, длинный сигарообразный фюзеляж. На С-1 был установлен мощный турбореактивный двигатель конструкции Архипа Люльки.

7.09.1955 С-1 совершил свой первый полет. Испытать машину Сухой пригласил полковника Андрея Кочеткова − одного из лучших советских пилотов. Именно Кочетков в августе 45-го первым поднял в воздух трофейный Messerschmitt Me.262.

Теперь ему предстояло освоить несравнимо более сложный истребитель. При этом летчику нужно было решить не только технические, но и психологические проблемы: скорость далеко за пределами звукового барьера, огромная высота полета – все это предстояло преодолеть впервые. Во время испытаний истребитель С-1 сумел достигнуть заданной высоты – 19 000 м. Максимальная скорость достигла 2170 км/ч. Впервые в истории советская крылатая машина шагнула за «два звука». Это был достойный ответ на американский вызов.

11.06.1956 постановлением правительства самолет запустили в серийное изготовление под индексом Су-7. Через 2 недели истребитель Сухого вместе с другими новинками отечественной авиации впервые выставили на показ широкой публике.

Высотные, скоростные и разгонные характеристики машины превзошли все достижения реактивной авиации, причем не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Машина была хорошо управляема и устойчива в полете, легко выполняла фигуры высшего пилотажа.

Вооружение и бортовое оборудование Су-7 вполне соответствовали военным требованиям. Современный дальномер позволял летчику атаковать цели при любых условиях видимости, днем и ночью. Казалось, самолет ожидает блестящее будущее, но его судьба круто изменилась уже в 1958 году, буквально в самом начале серийного производства. К тому времени на заводе в Комсомольске-на-Амуре было выпущено 132 машины.

Модификации Су-7

В середине 50-х годов в составе советских ВВС ликвидировали штурмовую авиацию. Однако задача поддержки сухопутных войск все равно оставалась на плечах ВВС. Фронтовой авиации срочно требовался специализированный ударный самолет.

Заменой устаревшим И-10 стали реактивные истребители МиГ-15 и МиГ-17. Но все понимали, что это лишь временное решение. МиГи, изначально сконструированные как чистые истребители, не были приспособлены для выполнения бомбардировочных и штурмовых задач. Взоры военного руководства обратились к Павлу Сухому, который на то время уже стал генеральным конструктором. Ему поручили за год создать специализированный самолет, истребитель-бомбардировщик, способный нести ядерное оружие и атаковать наземные объекты.

Получив такое сложное задание, Сухой принял единственно верное решение: с чистого листа новый самолет не начинать делать, а доработать под новые задачи Су-7. Большое значение при этом имел и производственный фактор. Промышленность уже успела освоить выпуск этой модели, и серийное производство нового самолета не представляло бы никаких сложностей. Уже в апреле 1959 г. летчик-испытатель Е. Соловьев совершил первый полет на опытном экземпляре новой машины. От базовой модели самолет отличался большим запасом топлива, включая навесные баки, новым бортовым оборудованием и вооружением.

Модифицированная «семерка» могла на высокой скорости преодолеть зону ПВО врага, переправить к цели ядерный заряд, с помощью бортового оружия эффективно поразить наземные объекты, а при необходимости вступить в бой с перехватчиками-истребителями противника.

В 1961 году самолет приняли на вооружение под индексом Су-7Б. Летные характеристики нового истребителя-бомбардировщика были такими же высокими, как и у базовой модели. Летчики строевых частей быстро полюбили машину, которая позволяла выполнять сложный пилотаж в большом диапазоне скоростей.

Оценили Су-7Б и авиатехники, которые занимались его аэродромным обслуживанием. Доступ к узлам и агрегатам самолета стал проще. Для этого конструкторы сделали несколько дополнительных лючков.

Истребитель-бомбардировщик Су-7Б стал главным ударным комплексом советской фронтовой авиации на два десятилетия. Кроме того, он явился родоначальником большого семейства самолетов КБ Сухого.

В 1957 г. в КБ П. О. Сухого был разработан проект двухместного истребителя-перехватчика П-1. Этот самолет должен был обладать высокими тактико-техническими характеристиками и сильным вооружением. Так, скорость полета должна была составлять 2050 км/ч, потолок — 19 500 м. Самолет был вооружен 50 неуправляемыми реактивными снарядами. П-1 прошел летные испытания, но серийно не производился. Фронтовой и истребитель КБ П. О. Сухого Су-7 был запущен в серийное производство в 1959 г. Этот самолет и его модификации имели высокие боевые характеристики, они были одними из лучших самолетов своего класса. Не случайно, что истребитель Су-7 стоял на вооружении ВВС страны почти четверть века.

В качестве силовой установки на самолете был использован один турбореактивный двигатель конструкции А. М. Люльки АЛ-7Ф-1. Он развивал тягу без форсажа 68,6 кН, с работающей форсажной камерой — 98,1 кН. Самолет был вооружен двумя пушками НР-3 калибра 30 мм, кроме того, мог нести ракеты.

Тактико-технические характеристики фронтового истребителя Су-7

-

Размах крыла, м 8,93

-

Длина, м 17,37

-

Высота, м 4,7

-

Масса пустого самолета, кг 8620

-

Стартовая масса, кг 13600

-

Скорость полета, км/ч 2300

-

Скороподъемность, м/с 152

-

Потолок, м 20 000

Су-7Б

В 1960 г. на базе истребителя Су-7 был создан ударный истребитель С-22, вскоре получивший другое обозначение Су-7Б. В 1960 г. он был принят на вооружение и стал производиться серийно на заводе № 126 (Комсомольск- на-Амуре).

Истребитель мог наносить удары по удаленным базам противника, поражать движущиеся объекты противника на земле, в воздухе, на водной поверхности и выполнять задачи собственно истребителя. Самолет был на вооружении египетских ВВС и принимал участие в боевых действиях в войне и Израиле.

Истребитель Сухой Су-7. Галерея.

Военная авиация

Avia.pro

К концу 60-х годов ИБА выступала главной ударной силой советской фронтовой авиации. На ее вооружении находились несколько типов боевых самолетов – Су-7Б различных модификаций, МиГ-15 и МиГ-17, МиГ-21ПФ и ПФМ. Полки на «сухих» являлись основой ИБА: промышленность дала 1950 самолетов этого типа (вместе с экспортными), и к этому времени ими были оснащены 25 авиаполков советских ВВС. В странах Варшавского договора Су-7Б находились на вооружении Польши и Чехословакии. От других типов истребитель-бомбардиров- щик выгодно отличался как завидной боевой нагрузкой, так и характеристиками – по скорости и скороподъемности он не уступал истребителям МиГ-21, существенно превосходя их в вооружении. К концу десятилетия Су-7Б оставались одними из наиболее массовых самолетов ВВС, выглядя подлинным воплощением мощи военной авиации: стремительные сверхзвуковые стрелы проносились по небу на парадах, обрушивали бомбовые и ракетные удары на учениях и прошли проверку боем в многочисленных локальных конфликтах.

Однако со стороны руководства ВВС все чаще звучали нотки недовольства по отношению к «надежде и опоре ИБА». Чаще других высказывались претензии к недостаточной боевой эффективности Су-7Б, обусловленной, прежде всего, невысоким уровнем бортового прицельного и навигационного оборудования. Возможности самолетных систем, которыми располагал летчик для решения боевой задачи, оценивались как невысокие уже вскоре после принятия самолета на вооружение. Фактически Су-7Б обеспечивал боевое применение лишь в хороших погодных условиях при визуальной видимости цели и, преимущественно, в дневное время. Помимо этого, с переоценкой роли ядерного оружия и признанием значимости обычных средств огневого поражения (бомб, НАР, авиационных пушек) вновь встал вопрос его боевой эффективности, напрямую зависевшей от точности применения оружия. Задача формулировалась просто: для поражения цели следовало ее вовремя обнаружить, а затем прицелиться и нанести точный удар (особенно при атаке малоразмерного защищенного объекта, требовавшего прямого попадания – танка, бронемашин или укрытия). В то же время сам выход на цель был проблемой, ведь навигационное оборудование на отечественных истребителях-бомбардировщиках в те годы было небогатым – гиромагнитный и автоматический радиокомпас, помогавшие выдерживать направление на маршруте. Располагая на Су-7Б только курсовой системой КСИ и радиокомпасом АРК-54И, летчики испытывали трудности с ориентированием, а призванный облегчить пилотирование автопилот АП-28И1 по инструкции разрешалось включать на высоте не менее 1000м, причем он мог стабилизировать машину только по крену и тангажу.

По оценкам, выполненным в те годы, вероятность выполнения удачной атаки с первого захода по малоразмерным целям не превосходила 0,1-0,2. Это же доказала и практика на учениях и при боевых стрельбах. Летчики путались даже на полигонах, среди знакомой обстановки, где положение целей обычно было заранее известно на карте. Лучшего оставляли желать и эксплуатационные характеристики прицелов АСП-5Н и ПБК-2, напрямую влиявшие на результативность удара.

Низкая боевая эффективность самолета, являвшегося ударным типом во фронтовой авиации, не устраивала заказчика. Уже в 1961 году, при принятии Су-7Б на вооружение, руководство ВВС настояло на внесении в текст Постановления правительства задания на разработку модификации самолета, способной к боевой работе в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Основой модификации всепогодного истребителя-бомбардировщика должно было стать новое прицельно-пилотажное оборудование, головным подрядчиком в разработке которого выступала ведущая отечественная организация по этой тематике – ленинградское КБ-283 Госкомитета по радиоэлектронике, с 1965 года преобразованное в НИИ РЭ, а затем в НПО «Ленинец». Уже в ходе предварительного проектирования выяснилось, что габариты и масса будущей системы выходят за пределы компоновочных объемов Су-7Б, куда не удавалось вписать ни поисковый локатор, ни блоки прицельной аппаратуры. Поиски решения привели к пересмотру всего предложения о модификации и разработке новой, более крупной машины. 24 августа 1965 года вышло соответствующее Постановление ЦК и Совмина СССР №648-241 о создании «тяжелого самолета-штурмовика», как он тогда именовался – самолета, впоследствии превратившегося в удачный и популярный фронтовой бомбардировщик Су- 24.

Тем не менее вопрос о полноценной замене Су-7Б не снимался. Более того, эту тему руководство ВВС считало одной из наиболее насущных по’цело- му ряду причин. Помимо неудовлетворительного уровня целевого оборудования, сохранявшегося без особых изменений все годы службы самолета, военные обращали внимание на недостаточную дальность самолета и неудовлетворительные взлетно-посадочные характеристики. На дальность самым отрицательным образом сказывались высокие расходные характеристики двигателя, буквально пожиравшего керосин и обусловившего самолету репутацию «реактивной трубы», в которую «вылетало» топливо, а также значительная удельная нагрузка на крыло, ставшая платой за скоростные и динамические характеристики. За час крейсерского полета на дозвуке Су- 7Б расходовал 3950 кг топлива (при емкости внутренних баков 2760 кг), из- за чего в строевой эксплуатации практически все полеты приходилось выполнять с использованием ПТБ.

Ситуация с взлетно-посадочными качествами Су-7Б выглядела еще более настораживающей. Тяжелый самолет, нормальный взлетный вес которого переваливал за 12 т, был сложен в пилотировании и имел репутацию строгой машины, небезопасной на этих режимах (особенно для малоподготовленного летчика). При утрате контроля за углом атаки Су-7Б проявлял склонность к сваливанию уже на скоростях менее 350 км/ч, из-за чего посадку приходилось выполнять на значительных скоростях и точно «притереть» несущуюся по посадочной глиссаде машину было нелегким делом. Положение с безопасностью полетов на Су-7Б неоднократно оценивались Главкоматом ВВС как критическое, причем в новых вариантах Су-7БМ и Су-7БКЛ самолет только потяжелел, что не лучшим образом сказалось на его взлетно-посадочных качествах. Маршал авиации К.А. Вершинин в своем докладе по итогам 1965 года прямо указывал, что по аварийности Су-7Б более чем вдвое превосходит МиГ-21. При среднем налете на самолет менее 80 часов, за год были разбиты в авариях и катастрофах 17 Су-7Б – каждый тринадцатый из находившихся тогда в эксплуатации 450 машин.

Возросшие скорости взлета и посадки сделали также несостоятельными надежды на работу ударной авиации с полевых аэродромов. Су-7Б требовал аэродромов значительных размеров с бетонированным покрытием, причем для них длина полосы была больше, чем у любого другого типа боевых машин фронтовой авиации, включая и бомбардировщики Як-28. Перевооружение на «сухие» практически повсюду сопровождалось переоборудованием аэродромов, удлинением и расширением ВПП и рулежных дорожек. Дороговизна и сложность обустройства авиабаз в этом вопросе тогда не были определяющими. Военное строительство являлось делом государственной важности, и «Военпроект» каждый год сдавал все больше аэродромов 1-го и 2-го классов.

Первый прототип истребителя МиГ-23 («23-11») с крылом изменяемой геометрии в цеху опытного производства микояновского ОКБ

Очевидным было, что крупные аэродромные узлы со стоянками, складами и хранилищами станут первоочередной целью в случае войны. Скрыть или замаскировать такие заметные объекты не представлялось возможным (хотя шаги по строительству подземных аэродромов и предпринимались), и их положение было загодя известно, что делало авиабазы привлекательной целью для авиационной или ракетной атаки противника, который первым же ударом по аэродромной сети постарался бы обеспечить себе превосходство, «расчистив небо». Подтверждением тому были свежие примеры очередной ближневосточной войны, в июне 1967 года начавшейся налетом израильской авиации на арабские аэродромы. Машины, находившиеся на стоянках, стали прекрасными мишенями для атакующих, которым за первый день удалось уничтожить 416 арабских самолетов. 393 из них были расстреляны на земле, так и не успев подняться в воздух. Сами израильтяне не скрывали, что успех кампании, занявшей всего шесть дней, они обеспечили в первые же часы – внезапностью и точной направленностью ударов.

Задача разрушения авиабаз потенциального противника стала обязательной частью стратегических планов. Прикрытие своих аэродромов силами ПВО не решало всей проблемы, ведь взлетно-посадочные полосы, стоянки и объекты аэродромного хозяйства были крайне уязвимы даже для одиночного самолета или ракетного удара. Выходом, в прямом смысле слова, являлось своевременное рассредоточение авиации на запасные аэродромы, грунтовые полосы и подходящие участки шоссе. Для каждого авиаполка предполагалось иметь несколько таких полевых площадок. Если бы противнику все же удалось бы нанести первый удар и повредить аэродромы базирования, сохранившие боеспособность авиационные силы должны были иметь возможность подняться с полуразрушенных полос, перелететь и работать с запасных баз, наскоро подготовленных и ограниченных размеров.

Самолет «23-11/2» — второй опытный МиГ-23 с макетами ракет К-23 под крылом и фюзеляжем

Определившись, командование ВВС выдвинуло требования: фронтовые боевые самолеты должны удовлетворять условию базирования на грунтовых аэродромах с полосой не более 400 м. Применявшиеся на некоторых сухопутных машинах взлетные ускорители, огромные тормозные парашюты и посадочные гаки для аэрофинишеров радикально проблемы не решали, как и использование системы сдува погран- слоя, снижавшей скорость сваливания и посадочную скорость, и лыжных шасси, предназначавшихся для работы с грунта. Все эти конструктивные меры так и не прижились в строевой эксплуатации.

Большие надежды возлагались на использование вертикальных подъемных двигателей, включавшихся на взлете и посадке и «разгружавших» крыло самолета, приобретавшего качества КВП – более крутую кривую набора высоты и посадочную глиссаду, малые взлетные и посадочные скорости и, соответственно, минимальный разбег и пробег. В перспективе развитие этой идеи сулило появление боевых машин с вертикальным взлетом и посадкой, не нуждавшихся в стационарных аэродромах и способных скрытно действовать с лесных полян, маскироваться в оврагах, распадках и даже городских кварталах.

Отражением концепции, реализованной в рамках принятой в 1964 году программы улучшения взлетно-посадочных свойств фронтовых самолетов, стали построенные в ОКБ П.О. Сухого Т-58ВД («вертикальные двигатели») и Т6-1 (первый прототип будущего Су-24), а также самолеты ОКБ А.И. Микояна «23-01» и «23-1 1».

Показательным для приоритетности программы выглядело то, что будущий МиГ-23 в своем первом исполнении отрабатывался именно в варианте с подъемными двигателями. После ряда экспериментов идею признали бесперспективной: включение подъемных двигателей приводило к перебалансировке самолета, резко менявшей его устойчивость и управляемость на и без того сложных режимах. При посадке и на малых высотах возникал сильный подсос газовых струй от земли, тянувший самолет вниз. Преодолеть его удавалось только увеличением тяги основного двигателя до «максимала», а то и форсажа, разгоняя самолет и интенсивно расходуя топливо. Само наличие на борту пакета подъемных двигателей «съедало» и без того ограниченные внутренние объемы, заставляя урезать запас топлива и препятствуя размещению целевого оборудования. Весовая отдача такой схемы с несколькими сотнями килограммов избыточной массы дополнительных двигателей оказывалась низкой, а в крейсерском полете неработающие двигатели становились обузой, отрицательно сказывавшейся на характеристиках машины – высотно- скоростных качествах, маневренности, продолжительности, дальности полета и полезной нагрузке. В итоге направление было признано тупиковым и после нескольких десятков испытательных полетов программу свернули. Подъемные двигатели прижились только на палубных самолетах вертикального взлета и посадки, где компенсировали недостаточную тягу основной силовой установки и особенности конструкции, парируя вынос тяги далеко за центр тяжести самолета.

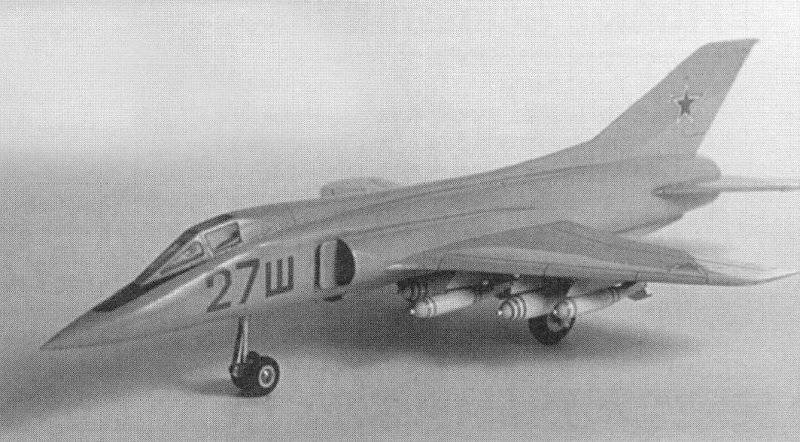

Модель штурмовика «27-11» с оживальным крылом

С освоением сверхзвуковых самолетов выявился и другой круг проблем, напрямую влиявших на их боевую эффективность. Скорость, казалось, разом решала многие вопросы – уменьшалось подлетное время до цели и возрастала оперативность воздействия, стремительная и внезапная атака сокращала время нахождения в районе цели и способствовала выживаемости, компенсируя отсутствие брони и других конструктивных мер защиты, от которых поспешили отказаться вместе со штурмовой авиацией. В СССР проводились также эксперименты по воздействию ударной волны низколетящего сверхзвукового самолета на живую силу, строения и сельхозобъекты неприятеля. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик мог уйти от преследования и обладал, по крайней мере, не худшими шансами в воздушном бою с самолетами противника. Однако погоня за скоростью принесла неожиданные издержки – летчики «сверхзвуковых ракетоносцев» испытывали трудности с ориентированием в полете, особенно на малых высотах, и обнаружением целей. Вот тут и открылась вторая сторона скорости, за которой ток стремились и которая так неблагодарно «отомстила» за это своим почитателям. Ведь одно дело, когда «Рев и грохот заглушают все – в небе проносятся реактивные самолеты», и другое, когда необходимо в полете отыскать малоразмерную цель на поле боя, да еще и часто хорошо замаскированную.

…Обозначившаяся тенденция подтвердилась при отработке боевого применения на полигонах и учениях, где то и дело выполнение задачи срывалось из-за сложностей с навигацией, поиском, распознаванием и точной идентификацией объекта атаки на несущейся внизу местности. Даже при выходе прямо на цель, лежащую среди знакомого мишенного поля полигона, было нелегко уложиться в скоротечные секунды контакта, которых часто не хватало для построения боевого маневра, прицеливания и удара. При скорости в 1000 км/ч за 3-5 секунд, минимально необходимых для прицеливания, самолет проскакивал километр-полтора. Бомбы то и дело летели мимо целей, не говоря уже о том, что задачу осложняло совершенствование средств ПВО и насыщение ими прифронтовой зоны, которое также приходилось принимать во внимание. При промахе повторный заход срывал весь эффект внезапности, грозя подставить атакующего под огонь зенитчиков.

Громкий резонанс имели прошедшие в 1969 году в Белоруссии учения «Березина», в которых участвовали несколько полков ИБА на Су-7Б, МиГ-21 и Ми Г-17. При разборе результатов учений руководство ВВС обратило внимание на неожиданный факт: «…наземные цели поразили только самолеты МиГ-17, в то время как МиГ-21 и Су-7Б эту задачу выполнить не смогли. Рассмотрением вопроса эффективности авиационной поддержки занимались представители самолетных ОКБ и 30- го ЦНИИ МО, ведавшего общими вопросами строительства военной авиации. Они пришли к следующему выводу: именно возможность летать у земли с меньшей скоростью, выполняя боевое маневрирование над целью на скоростях 500-600 км/ч, делает дозвуковые самолеты более эффективным оружием для штурмовых ударов. Огневое поражение становилось более точным, а хорошая маневренность (а не только скорость, как считалось недавно) вместе с использованием предельно малых высот становятся средством, повышающем шансы в противоборстве с ПВО.

Первый вариант штурмовика МиГ-27Ш

Подтверждения этому приходили и с Ближнего Востока, где арабские летчики не спешили отказываться от дозвуковых МиГов, зачастую предпочитая их современным истребителям-бомбардировщикам. Показательным было то, что обладавшие хорошей маневренностью, простотой в пилотировании и отличным обзором из кабины, МиГ-17 широко привлекались к борьбе с вражескими средствами ПВО, включая и ЗРК. Небольшой и верткий самолет оказывался трудной целью для зенитчиков: летчики МиГ-17 выполняли по 2-3 захода на цель, в то время как для Су- 7БМК повторный заход считался неприемлемым ввиду большего риска и если и допускался, то лишь при отсутствии зенитного огня. По опыту трехлетних стычек египетско-израильской «войны на истощение» уровень боевых потерь МиГ-17, использовавшихся более интенсивно, чем их сверхзвуковые преемники, оказался ощутимо ниже: за период с июля 1967 года по август 1970 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня, при ударах по наземным целям были сбиты всего четыре египетских МиГ-17 против 16 Су-7БМК.

Решением виделся многорежимный боевой самолет, который бы сочетал хорошие взлетно-посадочные качества с высокими летными характеристиками во всем диапазоне используемых скоростей – от высокой сверхзвуковой в полете, преодолении ПВО и прорыве к цели до умеренной при нанесении удара, с сохранением хорошей управляемости и маневренности, способствовавшими точности огневого поражения. Задача сменила прежние подходы, когда во главу ставились «главные» характеристики, как считалось, определяющие для боевой машины данного класса и достигаемые для ограниченных режимов полета (та же скорость для истребителя и ударного самолета или высотность для перехватчика). Универсальность самолета обеспечила бы также повышение его боевой эффективности с учетом разнообразия задач и условий боевого применения, позволив с максимальной выгодой использовать как имеющийся парк машин, так и различные средства поражения и тактические приемы.

Основная задача при создании такого самолета, в общем случае, сводилась к обеспечению широкого диапазона скоростей и увеличению отношения максимальной скорости полета к посадочной. Определяющими при этом являлись параметры основной несущей поверхности – крыла самолета. Оптимальным для обеспечения высоких взлетно-посадочных качеств и выгодных несущих характеристик на крейсерских скоростях было крыло небольшой стреловидности (в идеале – прямое), значительной толщины и удлинения, которое бы обладало наибольшими значениями коэффициента подъемной силы и критического угла атаки.

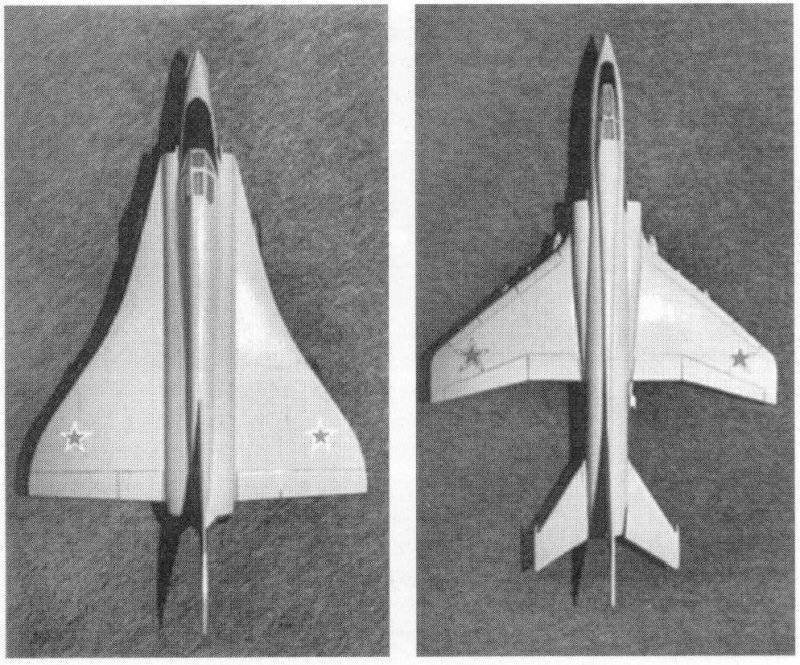

«27-11» и МиГ-27Ш

Однако толстое прямое крыло отличало высокое сопротивление, волновая и индуктивная составляющие которого резко возрастали с увеличением скорости, а возникновение местных скачков уплотнения на околозвуковых скоростях круто снижало аэродинамическое качество самолета. Выход на сверхзвук для самолета с таким крылом был практически невозможен из-за роста сопротивления, проявлявшегося в виде «стенки» уплотненного воздуха – прямого скачка уплотнения, «садившегося» на переднюю кромку.

Увеличение стреловидности затягивало «волновой кризис», повышая скоростные качества, однако влекло за собой ухудшение несущих свойств, продольной и поперечной устойчивости и управляемости. Естественным образом вопрос достижения требуемого диапазона скоростей на всех эксплуатационных режимах решался изменением стреловидности в полете, «приспосабливавшей» самолет к условиям полета – уходом консолей назад с увеличением стреловидности на большой скорости и разворотом вперед, приближаясь к прямому крылу на взлете, посадке и полете на максимальную дальность, когда требовалось максимальное аэродинамическое качество.

С изменением стреловидности крыла менялись все его параметры, определяющие аэродинамические характеристики, из- за чего за такой схемой утвердилось наименование «крыло изменяемой геометрии» (КИГ), более полно отвечающее сути решения. При развернутом («выпущенном») крыле увеличивался его размах, удлинение, относительная толщина, радиус закругления носка профиля и, в меньшей степени, площадь, причем одновременно создавались благоприятные условия работы взлетно-посадочной механизации, наиболее эффективной на такой несущей плоскости и позволяющей дополнительно опустить нижнюю границу диапазона эксплуатационных скоростей. При складывании («уборке») крыла часть его уходила внутрь неподвижной конструкции – центроплана, уменьшая несущую площадь, омываемую потоком, удлинение и относительную толщину, а стреловидность приближалась к оптимальной для заданной скорости. С освоением тактики скрытного прорыва к цели и удара с малых высот существенным оказалось то, что с уменьшением размаха и ростом удельной нагрузки на крыло снижалось влияние на самолет атмосферных возмущений, обычных вблизи земли, – турбулентности, порывов ветра, восходящих и нисходящих потоков, вызывающих болтанку, на высокой скорости труднопереносимые и экипажем, и машиной. Сложив крыло, самолет приобретал компактные формы, меньше подвергался тряске и получал ощутимые преимущества в отношении сохранения самочувствия и работоспособности летчиков.

При всей привлекательности решения не менее очевидными были и связанные с ним проблемы. Помимо вопросов аэродинамики, изменения устойчивости и управляемости, на первый план выдвигались трудности конструктивного и технологического плана – обеспечение перемещения консолей, управления и синхронизации их отклонения, сохранение требуемой прочности и жесткости подвижной конструкции и, особо, передача нагрузок (снять многотонные силы и моменты, обычно воспринимаемые всей силовой схемой, предстояло одним узлом поворота, к тому же небольшим по размерам и определяемым строительной высотой крыла, буквально сантиметровой).

Эксперименты с раздвижными и поворотными крыльями велись в авиации еще с 30-х годов, однако практический интерес к ним созрел с освоением сверхзвуковых скоростей и появлением связанных с этим проблем. Эффективность КИГ становилась ощутимой при разнообразии эксплуатационных режимов и рабочих скоростей, удовлетворять которым должна была машина. Проблема требовала решения, и работы по тематике КИГ развернулись сразу в нескольких странах. В 50- е годы в США испытывался самолет X- 5 с КИГ, который делался по заказу ВВС как прототип легкого штурмовика, а затем экспериментальный истребитель XF10F-1 для ВМС. Обе машины не вышли из стадии испытаний. В начале 60- х гг. в США приступили к реализации нового проекта, разрабатывая многоцелевой истребитель ТЕХ (позднее F- 111), а несколькими годами спустя аналогичными проектами занялись в СССР и Франции.

Начав работы с опережением по отношению к конкурентам, американцы вложили в проект F-111 огромные по тем временам суммы. Справиться с задачей достаточно быстро помог как опыт предыдущих попыток 50-х гг. (тогда КИГ пытались приспособить для самолетов палубной авиации, где проблема взлетно-посадочных характеристик всегда была первостепенной), так и развертыванием обширной исследовательской и экспериментальной базы со множеством испытательных стендов, натурных экспериментов и тестов материалов, конструктивных и технологических решений. Только на продувки в аэродинамических трубах было затрачено более 21000 часов, что соответствовало 2,5 годам напряженной работы. В воздух новая машина поднялась уже через дво года после выдачи заказа – в декабре 1964 года, а уже в 1967 году первые серийные F-111 поступили на вооружение. Самолет получился в полтора раза тяжелее современного ему F-4 «Фантом II», стоил втрое дороже и оказался буквально «золотым» – килограмм массы его конструкции составлял в ценах 1968 года около 330 долларов, что было намного дороже, чем у любой другой машины. Последние выпущенные F-11 1 поднялись в «удельной цене» до 765 долларов за килограмм (для «Фантом II» эта цифра составляла порядка 180 долларов). За многоцелевым F-111 в США последовали палубный истребитель с КИГ F-14″Томкэт» и стратегический бомбардировщик В-1.

Экономные французы в то время отказались от принятия на вооружение самолетов с КИГ, сочтя решение избыточно сложным и накладным. Поэкспериментировав с истребителями «Мираж» G и G.8, в начале 70-х гг. свернули программу. В Англии и вовсе отказались от постройки подобных машин только своими силами, ограничившись испытаниями моделей на этапе опытно-конструкторских работ….Совместными усилиями европейцы с 1970 года взялись за создание самолета с КИГ по программе MRCA-75. Результатом работ самолетостроителей Англии, Италии и ФРГ стал многоцелевой двухместный истребитель «Торнадо», первый опытный образец которого был облетан летом 1974 года…

В Советском Союзе за дело взялись куда более масштабно, достигнув впечатляющих результатов. Свою роль тут сыграл сам факт появления американского F-111, предполагавшегося к принятию на вооружение ВВС и на флоте в качестве универсального самолета – многоцелевого истребителя- бомбардировщика, палубного перехватчика, разведчика и бомбардировщика стратегической авиации. Ударный самолет, поражавший возможностями, хорошо вооруженный и высокоавтоматизированный, американцы планировали закупать в многотысячных количествах, притом вскоре после принятия на вооружение он приобрел репутацию по-настоящему воюющей машины, пройдя боевое крещение во Вьетнаме (правда, из шести посланных туда F-111 в течение нескольких месяцев три были сбиты). Ощущение брошенного вызова носило тем более ревностный характер, что противопоставить «агрессивному империализму» было нечего – как констатировал в своем докладе Главком ВВС А.К.Вершинин, «в Советском Союзе к 1965 году результаты НИОКР по самолетам с крылом изменяемой геометрии – крайне незначительные». Отставание стали исправлять скорыми и решительными методами, для чего соответствующие задания получили практически все ОКБ, занимавшиеся боевыми самолетами, от перехватчиков до дальних бомбардировщиков.

Для обеспечения решения проблем по КИГ были привлечены десятки КБ и НИИ авиапрома и смежных ведомств. Особый вклад внесли исследования специалистов ЦАГИ, где тематикой КИГ занимались Г.С.Бюшгенс, Г.В.Александров, С.М. Белоцерковский и другие ведущие аэродинамики, выполнившие огромный объем фундаментальных расчетов и экспериментов, на основе которых ЦАГИ настойчиво рекомендовал внедрение КИГ. Особо подчеркивалось, что такая схема будет наиболее перспективна для многоцелевого боевого самолета, способного решать разнообразные задачи, выступая как в роли фронтового истребителя, так и маловысотного ударного самолета. Назначению самолета ИБА такие возможности были как раз впору.

Планы были определены, задачи поставлены, и к началу 70-х гг. были построены и запущены в производство боевые самолеты с КИГ для основных видов ВВС, как для фронтовой, так и дальней авиации. Оценка «науки» полностью соответствовала взглядам командования ВВС, и новое направление приняло характер магистрального, получая мощную поддержку во всех инстанциях. Развернуть полномасштабные программы перевооружения ВВС на новейшую технику тогда могли лишь две страны в мире – СССР и США, что придавало заданию особое значение, ведь уступить в гонке в те годы было немыслимо. Потенциальному противнику следовало в кратчайшие сроки противопоставить ответ – качественный и, по возможности, более эффективный.

Первым в СССР самолетом с КИГ стал разработанный в ОКБ П.О.Сухого С-22И, ставший результатом модификации Су-7Б. Вскоре под наименованием Су-17 он был принят на вооружение в качестве истребителя-бомбардировщика и с 1969 года стал поступать в ВВС. Основным самолетом истребительной авиации стал МиГ-23, фронтовым бомбардировщиком – Су- 24, дальняя авиация начала переходить на Ту-22М (а впоследствии получила и тяжелый бомбардировщик Ту-160).

Как уже говорилось, помимо Су-7Б и Су-17, на вооружении ИБА к этому времени находились также МиГи, однако в истребители-бомбардировщики они переклассифицировались по «остаточному принципу»: когда машины морально устаревали, заметно отставая от более современных типов и модификаций, их переводили в ударную авиацию, где МиГ-17 и МиГ-21 составляли заметную часть.

Будучи преимущественно загруженным работами по истребительной тематике для ВВС и авиации ПВО, ОКБ А.И.Микояна практически не занималось разработками в интересах ИБА и БА – направлениях со своей спецификой, кругом вопросов, интересов и, не в последнюю очередь, отношений (исключением являлись разведывательно- ударные модификации МиГ-25, приспособленные для высотного бомбометания). Министр авиапромышленности П.В.Дементьев

Новый министр обороны А.А.Гречко, сменивший Р.Я.Малиновского на этом посту в 1967 году, также придерживался реалистических взглядов на роль ВВС, настаивая на развитии их ударной составляющей, включая и самолеты поля боя. С этим предложением весной 1969 года он обратился в МАП, вскоре объявивший конкурс на «самолет-штурмовик» с участием ОКБ А.С.Яковлева, С.В.Ильюшина, А.И.Микояна и П.О.Сухого. Надо сказать, что к этому времени еще толком не оформилась диверсификация темы ударного самолета. Задание на «самолет- штурмовик» предполагало характеристики и возможности более широкие, нежели необходимые самолету поля боя в обычном понимании. В соответствии с ним предлагавшиеся проекты представляли собой достаточно отличные типы ударной машины, как ее видели создатели, от фронтового бомбардировщика-ракетоносца, воплощавшего в себе новейшие достижения авиастроения, радиоэлектроники и служившего противовесом F-111 (им стал Су-24), и скоростного истребителя-бомбардировщика с широким ассортиментом прицельно-навигационного оборудования и новейшего вооружения (по типу западных тактических истребителей) до собственно «войскового штурмовика» – дозвукового, маневренного, хорошо защищенного и действующего преимущественно в армейских интересах (как явствовало и из названия).

Проекты были представлены на Научно-технический Совет МАП, где перспективными были признаны разработки ОКБ А И.Микояна и П.О.Сухого. Яковлевский проект, представлявший собой вариант того же Як-28 с бронированием кабины экипажа, и вновь предложенный Ильюшиным Ил-40 вызвали много претензий и были отвергнуты как недостаточно проработанные – в первую очередь, по уровню специализированного целевого оборудования и вооружения.

На втором этапе конкурса ОКБ А.И.Микояна и П.О.Сухого соревновались уже между собой, отстаивая не только проекты, но и собственное видение ударного самолета поля боя В числе других вариантов «суховцами» рассматривался и уменьшенный вариант Су-17 с КИГ и бронированной кабиной, предлагавшийся A.M. Поляковым, но в конечном счете, более удачным признали проект Ю.В. Ивашечкина – дозвуковой легкий войсковой самолет- штурмовик ЛВСШ (будущий Су-25), «приглянувшийся» не только и не столько руководству ВВС, сколько Главкому Сухопутных войск И.Г. Павловскому. Генерал армии с военным прошлым сразу оценил концепцию самолета и даже настаивал на его передаче из ВВС сухопутным войскам, где штурмовая авиация всегда была бы под рукой.

Представленные на конкурс микояновские проекты являлись вариациями на тему заслуженного МиГ- 21, что сулило экономию времени и удешевление самолетов и, в общем, отвечали требованиям заказчика, настаивавшего на сверхзвуковой машине со скоростью у земли не менее 1200 км/ч (это условие в ТТТ было продиктовано обеспечением выживаемости самолета при прорыве ПВО и опиралось на данные о возможностях основного в армиях НАТО ЗРК «Хок», боевая эффективность которого резко снижалась при указанных скоростях маловысотных целей)…

Первоначально ОКБ предложило превращение простого и надежного истребителя МиГ-21 в штурмовик МиГ- 21Ш кратчайшим путем. Предполагалось обойтись «малой кровью» – установить на МиГ-21 новое крыло увеличенной площади с шестью узлами подвески вооружения и новое прицельно- навигационное оборудование. Однако расчеты и прикидки показали, что решить проблему «в лоб» с требуемой эффективностью вряд ли удастся. Было решено значительно модернизировать конструкцию «двадцать первого», больше уделить внимание вопросам живучести и вооружения. Работы по новой теме, получившей индекс «27», велись сразу над двумя проектами: МиГ-27Ш и «27-11».

Первая машина создавалась на базе МиГ-21, но в итоге от него в новом самолете осталась только хвостовая часть фюзеляжа с оперением, остальное проектировалось заново. МиГ- 27Ш получил низкорасположенное трапециевидное крыло большой площади, боковые воздухозаборники, бесфорсажный двигатель, короткий нос и кабину с хорошим обзором. Для защиты от огня стрелкового оружия и осколков снарядов кабина летчика проектировалась полностью бронированной. Вооружение машины было представлено двухствольной 23 мм пушкой ГШ-23 (АО-9), бомбами и НАР массой до трех тонн, размещаемым на девяти наружных точках подвески.

Базой для второго проекта послужил самолет «21-11», больше известный как МиГ-21И или «Аналог». Он был создан для отработки оживального крыла сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 и изготовлен в двух экземплярах. «Бесхвостка» с оживальным крылом тонкого профиля, имевшим коническую крутку, была привлекательной ввиду высокого аэродинамического качества, меньшего сопротивления и балансировочных моментов, что делало ее удачным решением в удовлетворении противоречивых требований аэродинамики и прочности конструкции. Крутка крыла позволяла затянуть срыв потока в концевых сечениях до больших углов атаки, улучшая его несущие качества на взлетно-посадочных скоростях и повышая эффективность управления. Схема отличалась также малой удельной нагрузкой на крыло, что позволяло нести значительное вооружение, повышало маневренность и взлетно-посадочные характеристики ударной машины (на «аналоге» была получена мини- мольная эволютивная скорость полета 212 км/ч).

Испытания «Аналога» дали положительные результаты, и новое крыло решили использовать на истребителе- бомбардировщике. Тем не менее фюзеляж «27-11» тоже стал совершенно иным. Были применены боковые воздухозаборники, бронированная кабина и новая форма носовой части, в которой предполагалось разместить аппаратуру радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему наведения управляемых ракет класса «воздух-поверхность». Шасси по сравнению с МиГ-21 было усилено и позволяло эксплуатировать потяжелевшую машину с полевых аэродромов. Силовая установка для повышения надежности состояла из двух турбореактивных двигателей, расположенных бок о бок в хвостовой части фюзеляжа. Вооружение массой до трех тон планировали разместить на восьми подкрыльевых и четырех подфюзеляжных держателях.

Но обе машины так и остались в виде эскизов и моделей. К тому времени основа этих проектов, МиГ-21, уже не был последним достижением конструкторской мысли. Модернизация, мало что оставлявшая от прототипа, фактически выливалась в создание нового самолета, а обещанная боевая эффективность не поспевала за расходами и не обеспечивала желаемого качественного рывка. Заказчик также высказывал недовольство отвлечением сил и средств от приоритетной тематики – самолета МиГ-23 с крылом изменяемой геометрии, широкие перспективы которого, как тогда виделось, разом решали многие проблемы. Следует заметить, что руководство ВВС не было полностью удовлетворено состоянием ударной авиации: принятие на вооружение Су-17 решило лишь часть проблем, фактически лишь позволив несколько поднять дальность полета и улучшить взлетно-посадочные качества по сравнению с Су-7Б. Боевая эффективность Су-17, несшего практически тот же комплект прицельно-навигационного оборудования и вооружения, что и Су- 7БКЛ, осталась практически на прежнем уровне, так что ожидавшегося качественного и количественного роста боевых возможностей сразу достичь не удалось. ОКБ П.О.Сухого избрало проверенный путь постепенной модификации машины, упрощавший проблемы с преемственностью новой техники в производстве и эксплуатации и снижавший технический риск по принципу «лучшее – враг хорошего», позволяя «подтягивать» самолет следом за постоянно растущими требованиями заказчика.

Конструкторы Микояна предприняли иной ход, заложив в новую машину множество радикальных новшеств, обеспечивавших приоритет по многим направлениям. МиГ-23 обещал стать не только многорежимным, но и многоцелевым. Его возможности выглядели настолько многообещающими, что позволяли рассчитывать на появление целого семейства боевых машин – от перехватчика и фронтового истребителя до разведчика и ударного самолета.

Новые решения

На МиГ-23 возлагались большие надежды: П.С. Кутахов, в 1969 году назначенный с должности 1-го заместителя на пост Главкома ВВС, сам был выходцем из истребителей и не скрывал своего расположения к «двадцать третьему», открыто заявляя, что из новых самолетов он признает только МиГ-23. По мнению Главкома, самолет должен был стать основной боевой машиной военной авиации и его модификациями следовало вооружить как истребительную авиацию и авиацию ПВО, так и ИБА и разведывательные части.

Надо сказать, что позиция руководства ВВС опиралась не только на личную приязнь. Помимо схемы, общепризнанно перспективной на то время, и многообещающих летных характеристик, в числе достоинств МиГ-23 находилось весьма современное бортовое оборудование. Одной из назревших к тому времени проблем стала психофизиологическая перегрузка летчика, особенно проявлявшаяся в полетах на малых высотах, необходимость использования которых, в свою очередь, стала очевидной. Поначалу казалось, что основной риск при этом связан с опасностью столкновения с землей и препятствиями, достаточно высокой в скоростном полете.

Первые же опыты выполнения боевых задач на малых и предельно малых высотах показали, что более существенной оказывается быстрая утомляемость экипажа из-за сильной болтанки и внезапных перегрузок в неспокойной атмосфере у земли и высокой рабочей нагрузки, требующей постоянного внимания и сосредоточенности, ведь малейшая ошибка в пилотировании над летящей навстречу местностью могла стать фатальной. У летчиков отмечалось нараставшее чувство неуверенности, беспокойство, большое число просчетов и увеличение времени реакции. В целом эти факторы даже вызвали понятие психологического барьера, когда выполнение задачи, требовавшее еще и наблюдения за местностью, ориентирами, собственно поиска цели и атаки, становилось проблематичным. Не менее критичным для боевой эффективности становилось применение оружия в скоротечные секунды контакта с целью. В ручных режимах малейшие ошибки летчика приводили к серьезным промахам – стоило неточно задать или не выдержать расчетную скорость, высоту, дальность или угол пикирования, чтобы бомбы летели мимо цели. Так, при скорости 900 км/ч задержка со сбросом бомбы всего на полсекунды приводила к перелету на 125 м; при бомбометании с горизонтального полета перетянутая на 1° ручка давала уход бомбы примерно на 120 м; ошибка с определением высоты сброса на 50 м относительно расчетной оборачивалось недолетом или перелетом в 160 м.

На помощь экипажу должна была прийти автоматика, связанная с бортовыми системами. Она позволила бы частично разгрузить летчика, избавив его от некоторых задач, связанных с навигацией и пилотированием, позволив сосредоточиться на основном – поиске и поражении объекта атаки. Требованиями к такому оборудованию оговаривались возможность полета по заложенной программе с автоматическим выходом на цель и возвращением на аэродром посадки, управление самолетом со стабилизацией по курсу и высоте, соблюдение ограничений по предельным режимам, балансировка машины в полете но разных режимах, выполнение заданных боевых маневров и решение прицельных задач. Созданием комплекса навигации КН-23 для самолета занималось ПО «Электросила», специализированное на вычислительной технике и приборном оборудовании. Микояновцы уже имели опыт работы с близкой по назначению системой «Пеленг», отработанной и принятой в эксплуатацию на МиГ- 25РБ, где оборудование в комплексе с ЦВМ «Орбита 10-155» обеспечивало выполнение автоматизированного полета и бомбометания.

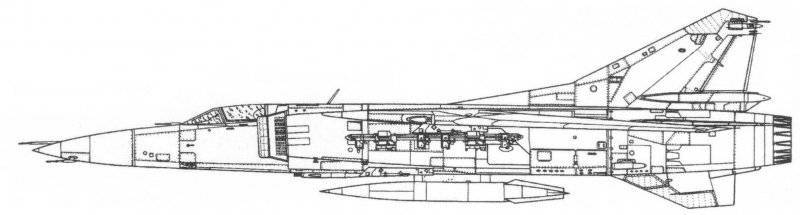

Опытный самолет «23-11/4» но аэродроме ЛИИ в Жуковском. Лето 1969 г. Бортовой номер «234» в традициях ОКБ содержал шифр изделия и порядковый номер опытной машины

МиГ-23Б («изделие 23-11/4′)

Комплекс КН-23 обладал более широкими возможностями, соответствуя предполагавшемуся назначению и специфике работы истребителя-бомбардировщика – многоцелевого самолета с обширным диапазоном скоростей, высот и задач. Основными составляющими КН-23 являлись инерционная курсовертикаль ИКВ-1, допплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС- 7 «Поиск» с аналоговым вычислителем В-144, аппаратура радиосистемы ближней навигации и посадки РСБН-6С «Ромб-1 К» и датчики воздушных параметров. В качестве решающего устройства в комплексе использовалась вычислительная и радиотехническая часть РСБН.

Гироскопы и чувствительные акселерометры ИКВ-1 фиксировали мгновенные значения данных о пространственном положении машины, их изменениях и перегрузках. ДИСС-7 выдавал текущие данные о скорости полета и скольжении, РСБН-6С позволяла определять собственные координаты самолета относительно наземных радиомаяков и направление на них. КН-23 был связан также с автоматическим радиокомпасом АРК-10 и радиовысотомером РВ-4.

Вычислитель, выполняя обработку поступающих текущих данных, обеспечивал непрерывное решение навигационных задач для самолетовождения в автоматическом режиме, при котором самолет по маршруту вела САУ, или в директорном, с выдачей летчику курса и расстояния до цели, поворотной точки маршрута или аэродрома. При решении прицельной задачи для бомбометания, пуска ракет и стрельбы из пушки автоматика вычислителя выдавала в прицельный комплекс сигналы углов крена, тангажа, модуля путевой скорости и угла сноса.

К 1969 году отработка навигационного комплекса была, в основном, завершена. КН-23 обладал высокой по тем временам эффективностью: совместно с САУ он позволял выполнять полет по заданному маршруту с тремя поворотными точками (они же могли служить и целями), обеспечивая возврат на один из четырех аэродромов посадки, куда система выводила самолет со снижением до высоты 50-60 м (саму посадку летчик выполнял вручную), обеспечивал стабилизацию режима, положения в пространстве и высоты полета самолета с возвращением в горизонтальный полет при потере ориентации ночью и в облаках. Для этого был предусмотрен режим «приведение к горизонту», автоматический увод с опасной малой высоты, балансировка машины по крену и тангажу, демпфирование колебаний от порывов ветра, турбулентности и других причин, снятие усилий на ручке управления, а также выполнение боевых маневров, включая выход из атаки. При испытаниях КН-23 летчики отмечали его значительные преимущества. Автоматика комплекса освобождала летчика от рутинной работы, позволяя сконцентрировать внимание на ориентировании и поиске цели, упрощая выполнение атаки и существенно повышая точность применения оружия. При работе в автоматическом режиме КН-23 обеспечивал прохождение маршрута практически без участия летчика, в резервном директорном режиме тому достаточно было лишь отслеживать показания приборов – стрелки указателя курса и счетчика пути, отрабатывая их и точно выводя самолет к цели.

Работы над МиГ-23 продвигались весьма интенсивно. Первый опытный самолет «23-11/1» поднялся в воздух 26 мая 1967 года под управлением А.В. Федотова. Ведущим инженером на испытаниях был назначен сын Генерального Конструктора В.А.Микоян. Уже четвертый опытный экземпляр «23-го» – самолет «23-11/4» был собран в варианте истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б (Б – бомбардировщик), а с учетом того, что лишь третий прототип получил комплектное радиолокационное оборудование и вооружение, ударная машина последовала сразу за истребителем. МиГ-бомбардировщик, выпущенный на испытания летом 1969 года, отличался от базовой машины, главным образом, установкой иного оборудования и вооружения. Носовой радиопрозрачный конус под «истребительный» радиолокационный прицел «Сапфир-23» заменил дюралевый обтекатель, а носовая часть была занята блоками прицельной системы «Сокол- 23» (на машине «23-11/4» еще некомплектной). Пушечное вооружение в виде подфюзеляжной ГШ-23Л было сохранено, однако обеспечить размещение заданной трехтонной боевой нагрузки оказалось проблемой (стоит напомнить, что недавно такой бомбовый груз был «по плечу» разве что бомбардировщикам Ил-28 и Як-28).

Подвеска бомб на самолете «23-11/4»; инертные ФАБ-500М-62 на подкрыльевых многозамковых держателях МБДЗ-У2Т и штурмовые ФАБ-500Ш на подфюзеляжных держателях.

Особенности компоновки МиГ-23 оставляли возможности установки лишь небольшого числа держателей – двух подкрыльевых под центропланом и, с учетом центровки, двух подфюзеляжных по бокам пушечной установки. От выноса узлов подвески под поворотные консоли отказались сразу ввиду сложности решения кинематики синхронного поворота при раскладке и уборке крыла, к тому же соответствующие тяги и качалки пришлось бы монтировать в кессон-баках крыла с неизбежными проблемами герметизации и уплотнений проводки.

Для подвески требуемой бомбовой нагрузки пришлось использовать многозамковые тандемные бомбовые держатели, заимствованные из комплекта вооружения МиГ-25РБ. На них размещалось по паре бомб калибром до 500 кг. Держатели смонтировали под неподвижной частью крыла, и с их помощью самолет получил возможность нести до шести «пятисоток». Помимо бомб, МиГ-23Б мог использовать блоки НАР УБ-16-57 и тяжелые НАР С-24.

Самолет получил невысокую оценку испытателей и военных: значительная часть прицельной системы еще не была готова, а обзор из кабины и условия работы прицельного оборудования были неудовлетворительны для ударной машины (так, угол обзора вниз- вперед составлял всего 8,5° – меньше, чем у МиГ-21, из-за чего прицельная марка при визировании цели быстро «садилась на капот», а сама цель исчезала из вида). Восьмитонная тяга двигателя Р27Ф-300 оценивалась как недостаточная для сохранения приемлемых взлетных характеристик прибавившей в весе машины. Назрела также необходимость пересмотра ряда узлов конструкции с учетом возросших нагрузок – в первую очередь, шасси, «державшего» на пределе потяжелевший самолет, особенно с учетом требований базирования на полевых аэродромах.

Соответствующие изменения были заложены при разработке модификации МиГ-23Ш (Ш – штурмовик), аванпроект которого выпустили в том же году. Самолет отличался измененной носовой частью фюзеляжа для улучшения обзора вперед и вниз, введением бронезащиты кабины и улучшенной прицельной системой «Сокол-23С». Проект получил одобрение заказчика, причем при обсуждении были особенно отмечены рациональность компоновки и использование перспективных систем и аппаратуры. Познакомившись с макетом самолета, военные оценили обзор из кабины как наилучший не только изо всех имевшихся, но и новейших самолетов (нескрываемый упрек при этом звучал в отношении только что принятого на вооружение Су-17, где обзор остался на уровне Су-7Б).

Создание самолета получило официальное подтверждение Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР №116 от 4 февраля 1970 года. В соответствии с ним по установленной процедуре 20 апреля 1970 года состоялось Решение Военно-Промыш- ленной Комиссии (ВПК) при Совмине, а в его исполнение Минавиапром 20 августа 1970 года выпустил Приказ №157. Документы были приняты «по факту» строительства опытных машин, шедшего полным ходом.

Изображение будущего МиГ-23Б из проектной документации ОКБ А. И. Микояна представляет собой модель на фоне нарисованного неба

Внимание! Устаревший формат новостей. Контент может отображаться некорректно.

16 июня 2020

Работая над моделями техники для War Thunder, мы регулярно консультируемся со специалистами, которые хорошо знакомы с реальными боевыми машинами, и сейчас хотим дать слово одному из них. В этом интервью на наши вопросы о Су-7Б отвечает Аскар Рашитович Алпысбаев, лётчик-инструктор ВВС СССР.

— Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы решили, что пойдете служить в авиацию? Мечтали ли об этом с детства?

Родился на Северном Урале, в городе Березники Пермского края. С детства у меня была мечта стать военным, необязательно летчиком, при том что в семье не было военнослужащих. А после того, как перед нами в школе выступил наш земляк и на тот момент учащийся Ейского училища, я как говорят «загорелся» и решил поступать именно в это учебное заведение. Так и пришел в авиацию.

— Где служили, на чем летали? На Су-7Б когда летали и сколько?

Летную службу начинал в Ейском училище, потом стал летчиком-инструктором в Зернограде Ростовской области, далее – в Николаевке возле Алма-Аты республики Казахстан, а заканчивал в Талды-Кургане тоже в Казахстане. В училище летал на Су-7У, Су-7Б, далее в частях служил на Су-24м. Общий налет – чуть более тысячи часов.

— Чем запомнился самолет Су-7Б в реальной жизни, есть ли какие-то интересные случаи, истории, байки?

Су-7Б запомнился мне своим первым полетом. На всю жизнь я запомнил эту мощь! Когда после включения форсажа и отпуска тормозов, я ощутил себя сидящим верхом на ракете. Поверьте, это незабываемо. А насчет баек – тут ведь такое дело, что их поймут только те кто служил вместе со мной и как говорится в «теме». Они комичны по ситуации и трагичные по сути.

— Как и когда познакомились с War Thunder, насколько часто играете и на чем чаще всего идете в бой? Какие режимы предпочитаете?

Я познакомился в проектом еще со времен ЗБТ, с тех пор и играю. Играю практически каждый вечер по мере наличия свободного времени. Последнее время чаще всего играю в совместных боях (реалистичные бои), а до этого – в основном авиационные. Бывает и в симуляторных играю, когда есть время и спокойная обстановка.

— Какие чувства испытывали, впервые садясь за штурвал Cу-7Б в игре?

Ностальгия, вот такое чувство. Очень хотелось вновь ощутить те эмоции, которые я испытывал, будучи курсантом во время пилотирования данного самолета в реальной жизни. И можно сказать, что мне это удалось.

— Как вы тестировали Су-7Б в War Thunder? На что в первую очередь обращали внимание? Что разработчики игры просили вас проверить?

Разработчики просили проверять все что только можно. Меня в первую очередь интересовала работа самолета на взлете и посадке. Ну и общие характеристики проверялись, естественно.

— Можете коротко рассказать, что в игре было скорректировано по итогам ваших отзывов? Насколько реалистичнее стал от этого самолет?

Если быть честным, то у разработчиков с первой же версии настройки данного самолета получилось создать очень правдоподобную летную модель. Я её облетывал с особым пристрастием. Было небольшое замечание при выполнении петли, но это быстро исправили. Основные проблемы были связаны с работой приборов в кокпите, но и это в большей части было исправлено. Видимо, наличие большого количества технической документации дало положительный результат.

— Многие игроки отмечают, что Су-7Б получился очень комфортным в управлении — отличная скороподъемность, разгонные характеристики, на удивление неплохая маневренность. Насколько это похоже на реальный самолёт? Во многих популярных источниках, например, пишут, что Су-7Б был крайне непрост в освоении пилотами.

То, что самолет непрост в освоении, это правда. Но, тут надо, видимо, раскрыть данный момент. Сложность в его пилотировании была связана с очень большими физическими нагрузками на пилота. Очень «тяжелые» органы управления требовали приложения больших усилий на всех режимах полета. Потом, по мере взросления и привыкания к данной особенности, самолет уже не казался сложным. На момент моего обучения этот самолет признавался одним из самых сложных в управлении. Но в игре есть «инструктор», и он снимает главную проблему данного самолета в реальной жизни. А разгонные характеристики, скороподъемность, скорость, маневрирование, очень точно совпадают с реальной машиной.

— Что вы скажете о применении вооружения Су-7Б в реальной жизни? В игре самолёт по отзывам игроков, оказался весьма эффективен, как для штурмовки, так и для воздушных боев. Иногда его даже называют лучшим реактивным штурмовиком в игре! Хотя в популярной литературе обычно пишут, что бомбометание на Су-7Б было крайне затруднено, при малейшей ошибке скоростной самолёт отклонялся далеко от цели.

То, что пишут в популярной литературе, несколько отдалено от истины. Единственные сложности были в поражении малоразмерных целей. Но это касается любого ударного самолета. Во всех остальных случаях, особых сложностей не было. А что касается воздушного боя, так это все-таки истребитель, и ему положено уметь вести воздушный бой.

— Многие игроки умудряются на Су-7Б неплохо воевать и против истребителей противника. Как вы оцените шансы реального Су-7Б в схватке с истребителями предполагаемого противника той эпохи — F-104, Mirage IIIC, J-6 (МиГ-19), F-4? Известно, что Су-7 в локальных конфликтах сбивали и Миражи, и маневренные Сейбры F-86.

Ничего удивительно тут нет. В реальной жизни на таких самолетах победителя определяла тактика, мастерство пилота и немного удачи. Тут много факторов работает. Кто первый увидел противника, как отработали наземные службы обнаружения и наведения и т.д. Если все сложится как надо, то шансы победить очень высоки.

— Как вы оцените визуальную составляющую модели Су-7Б? Насколько похожа игровая модель на реальный самолет? Нравится ли она вам? Похожа ли модель кокпита на кабину реального Су-7Б? Насколько точно выполнены приборы и интерьер?

Модель выполнена на отлично, кабина отличная. Тут я проблем не вижу. Мне нравится. Может быть, камуфляжей добавить.

— Напоследок скажите, можете дать какие-то советы игрокам, которые садятся за штурвал Су-7Б?

Особых советов нет. Главное – не увлекаться маневренным воздушным боем.

Если вы лично хорошо знакомы с техникой, представленной в War Thunder, и хотите поделиться с нами воспоминаниями о службе и впечатлениями от игры, пишите нам на адрес story@gaijinent.com.

Читайте также: