Время на прочтение5 мин

Количество просмотров15K

Введение

Для чего может понадобиться знание методики семантического дифференциала?

- Можем узнать наше место относительно конкурентов в подсознании потребителей. Нам может показаться, что клиенты плохо относятся к нашему товару, но что будет, если мы узнаем, что к конкурентам они относятся ещё хуже по наиболее значимым для нас критериям?

- Можем узнать, насколько успешна наша реклама относительно реклам товаров конкурентов из той же категории (Call of Duty или Battlefield?)

- Определим, над чем стоит поработать при позиционировании. Образ компании либо товара воспринимают как «дешевый»? Видимо, при проведении новой рекламной кампании нам предстоит либо оставаться в этом уголке сознания потребителя (и смириться с этим статусом), либо срочно менять вектор развития. Xiaomi позиционируются как более дешевые альтернативы флагманов с тем же железом (условно). У них есть четко выверенная позиция, которая выделяет их на фоне именитых конкурентов, позиционирующих себя как дорогих – Apple, Samsung, etc. Одной из главных проблем в таком случае станет то, что ассоциация (а именно на них и построен весь метод в целом) со словом «дешевый» может привлечь и ассоциацию «плохой», либо «некачественный».

К слову, это работает и при сравнении любых других объектов в выбранной категории — вы можете сравнивать и процессоры, и телефоны, и новостные порталы! По сути, фантазия для применения этого метода не ограничена.

Как определить, по каким именно критериям мне следует сравнивать наши товары?

В принципе, ответить на этот вопрос можно по-разному – вы можете попробовать взять экспертное интервью, полуструктурированное интервью, или же выбрать метод фокус-групп. Некоторые из полученных вами категорий могут встретиться вам на просторах интернета — это не должно вас смущать. Помните, что главное в вашем исследовании — не уникальность полученных данных, а их объективность и достоверность.

Также следует отметить, что не единожды в различных учебных пособиях я встречал подобные фразы: «Плохое, как правило, ассоциируется с холодным, темным, низким; хорошее – с теплым, светлым, высоким». Представьте, если Sprite после очередной рекламы «Избавься от жажды» увидит, что их напиток по-прежнему ассоциируется с теплым?

Именно поэтому стоит обращать внимание на то, с чем именно мы работаем – если для приложения, основной целью которого является релаксация, мы получим в ассоциативном ряду слово «спокойный», то совсем не обязательно, что мы захотим получить такую же характеристику и к шутеру. В некоторой степени, оценка — самая субъективная часть этого метода, но не стоит забывать, что он изначально ориентирован на работу с ассоциативным рядом, который может изменяться от потребителя к потребителю (именно поэтому ещё одним важным фактором станет изучение вашей целевой аудитории, которое чаще проводится с помощью метода анкетного опроса или структурированного интервью).

Методология

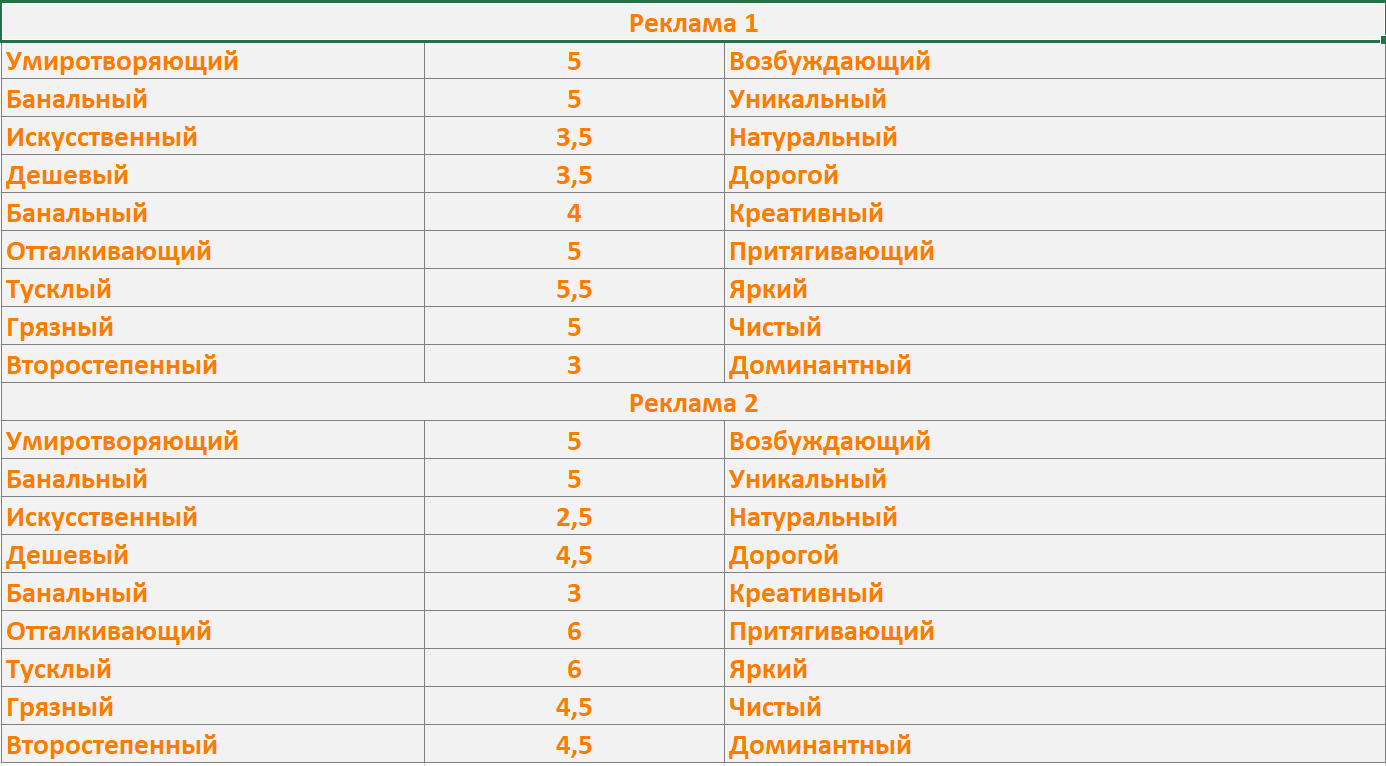

Ещё до начала этапа мы обязаны определиться с тем, какие рекламные сообщения (будем разбирать все на данном примере) хотим протестировать. В нашем случае ими станут рекламы следующих телефонов:

Для простоты освоения метода возьмем двух респондентов.

Первый этап – определение категорий для изучения.

Предположим, что с помощью метода фокус-групп мы смогли определить следующие 9 категорий (цифра не взята с потолка – первоначально именно столько критериев, разделенных на 3 равные группы — факторы оценки (Е), фактор силы (Р) и фактор активности (А), предлагал определять автор):

- Возбуждающий 1 2 3 4 5 6 7 Умиротворяющий

- Банальный 1 2 3 4 5 6 7 Уникальный

- Натуральный 1 2 3 4 5 6 7 Искусственный

- Дешевый 1 2 3 4 5 6 7 Дорогой

- Креативный 1 2 3 4 5 6 7 Банальный

- Отталкивающий 1 2 3 4 5 6 7 Притягивающий

- Яркий 1 2 3 4 5 6 7 Тусклый

- Грязный 1 2 3 4 5 6 7 Чистый

- Доминантный 1 2 3 4 5 6 7 Второстепенный

Второй этап – разработка опросника.

Методологически правильный опросник для двух респондентов по двум рекламам будет иметь следующий вид:

Как вы можете заметить, наименьшая и наибольшая величина меняется в зависимости от строчки. По мнению создателя данного метода – Чарльза Осгуда, такой способ помогает проверить внимательность респондента, а также степень его вовлеченности в процесс (заметил и уточнил – супер!). Впрочем, некоторые исследователи (особенно недобросовестные) могут не чередовать шкалы, чтобы затем их не инвертировать. Таким образом, они пропускают четвертый пункт в нашем списке.

Третий этап – сбор данных, занесение их в нашу шкалу.

С этого момента вы можете как начать забивать данные в Excel (как сделал я для большего удобства), так и продолжать все делать вручную – в зависимости от того, какое количество человек вы решили опросить (Как по мне, Excel сподручнее, но при малом количестве респондентов быстрее выйдет посчитать вручную).

Четвертый этап – восстановление шкал.

Если вы решили следовать «правильному» методу, то теперь вы обнаружите, что вам следует привести шкалы к единому значению. В данном случае я решил, что максимальным значением у меня будет «7», а минимальным – «1». Следовательно, четные столбцы остаются нетронутыми. Остальные значения мы «восстанавливаем» (отражаем значения — 1<=>7, 2<=>6, 3<=>5, 4=4).

Теперь наши данные будут представлены в следующем виде:

Пятый этап – вычисление средних и общих показателей.

Самые популярные показатели – «победитель» по каждой шкале («наилучший») и «проигравший» по каждой шкале («наихудший»).

Получаем путем стандартного суммирования и деления на количество респондентов всех отметок у каждого бренда по выбранной характеристике и их последующего сравнения.

Средние показатели по каждой рекламе в восстановленном виде:

- Возбуждающий и умиротворяющий – одинаковые показатели (5).

- Банальный и уникальный – одинаковые показатели (5).

- Самый натуральный – реклама 1.

- Самый дорогой – реклама 2.

- Самый креативный – реклама 1.

- Самый притягивающий – реклама 2.

- Самый яркий – реклама 2.

- Самый чистый – реклама 1.

- Самый доминантный – реклама 2.

Теперь перейдем к обобщенным показателям. В данном случае нам предстоит просуммировать каждый бренд по всем его оценкам, полученным от всех респондентов по всем характеристикам (тут пригодятся наши средние). Так мы определим «абсолютного лидера» (их может быть 2, а то и 3).

Общая сумма баллов – Реклама 1 (39,5 баллов). Реклама 2 (41 баллов).

Победитель – Реклама 2.

Главное, чтобы вы четко осознавали, что победитель без большого отрыва – легкая добыча.

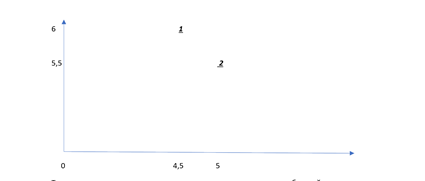

Шестой этап – построение карт восприятия.

Одним из наиболее приемлемых и приятных зрелищ для глаз ещё с момента введения в науку Анхерсоном и Кроме стали графики и таблицы. При отчете гораздо нагляднее выглядят именно они, в связи с чем Чарльз и позаимствовал у более точных наук и психологии в придачу карты восприятия. Они помогают наглядно отразить вам, где именно находится ваш бренд/реклама/товар. Строятся они через присвоение обеим осям двух значений – например, ось X станет обозначением для критерия «грязный-чистый», а ось Y «тусклый-яркий».

Строим карту:

Теперь мы можем наглядно увидеть, как именно в сознании потребителей стоят два товара-представителя известных компаний.

Главным достоинством карт восприятия является их удобство. По ним достаточно легко анализировать потребительские предпочтения и имиджи различных марок. А это, в свою очередь, имеет большое значение для создания эффективных рекламных сообщений. шкалой, используемой для оценки товара по какому-либо признаку.

Итоги

Как вы видите, метод в сокращенном виде не является сложным для понимания, применять его могут не только специалисты в области методологии социальных и маркетинговых исследований, но и обычные пользователи.

Цель: изучение личностных качеств

субъекта

Данная методика позволяет исследовать количественное и

качественное выражение субъективных значений различных семантических понятий

при помощи применения особых биполярных шкал. В зависимости от целей и задач

исследования существует многообразие модификаций применения указанной методики

(Шмелев А.Г., Вассерман Л.И., Петренко В.Ф и др.).

С целью изучения инициативности детей младшего школьного

возраста был разработан собственный вариант методики. Авторский вариант

методики представляет собой четыре биполярные, разнонаправленные шкалы с

десятью градациями делений от «– 5» до «+5», по которым оценивается

инициативность.

По инструкции к методике экспертам (родителям, педагогам)

необходимо понаблюдать за поведением ребенка во время выполнения заданий

познавательной направленности дома и на уроках не менее четырех дней подряд. По

итогам наблюдений родители дают оценку собственной активности ребенка по

каждому дню исследования, отметив на шкале цифру, соответствующую их

представлению о предложенном понятии. Учителя проводят наблюдение за ребенком

на уроках и оценивают его инициативность аналогичным способом. Если ребенок

посещает занятия разнообразной направленности в рамках дополнительного

образования, то педагоги подобным способом отмечают его инициативность. Особое

внимание уделяется способам общения, поведению, виду деятельности ребенка.

Для оптимизации исследования родителям и педагогам

представляется бланк инициативности, на котором указаны: фамилия, имя ребенка,

его возраст, инструкция, определение понятия «инициативность», четыре шкалы и

номер дня исследования (см. рис.1). Программа наблюдений предоставляется в

устной форме.

Рис.1

Бланк инициативности

В Программу наблюдения входит анализ:

·

инициативной включенности в ситуацию общения и взаимодействия с взрослыми

вначале выполнения заданий, во время выполнения и по завершению работы;

·

оценки вербальных и невербальных реакций детей;

·

эмоционального состояния по отношению к собственным действиям;

·

самостоятельности реализации поставленных задач;

·

волевых усилий ребенка (сознательного напряжения умственных сил, направленных

на осмысление поставленной задачи и поиск решения ее);

·

оценки сосредоточенности внимания (направленности внимания на поиск

эффективного способа решения);

·

организации процесса собственной деятельности (совокупности целенаправленных

действий, ведущих к получению результата);

·

наличия контроля (подсказки себе) и самоконтроля (замечает ли собственные

ошибки);

·

результаты выполнения задания (выполнено задание или нет);

·

отношения к результатам своего труда (анализ собственной деятельности).

По итогам исследования проводится подсчет средних значений

полученных баллов инициативности за четыре дня наблюдений и выявляется ее

степень по следующим критериям:

Оценка

инициативности детей 7-10 лет:

—

низкая степень инициативности: показатели средней балльной оценки ниже 1,72

баллов;

—

средняя степень инициативности: показатели средней балльной оценки находятся в

диапазоне от 1,72 баллов до 3,91 баллов;

—

высокая степень инициативности: показатели средней балльной оценки выше 3,91

баллов.

Критерием оценки является наблюдение за ребенком не менее

четырех дней подряд и наличие единодушного мнения родителей и педагогов об

инициативности каждого конкретного ребенка.

Параллельно с изучением инициативности проводится

исследование уровней умственного развития ребенка. Изучаются процессы развития

внимания и воображения, слуховой и зрительной памяти, мышления, речевого

опосредствования, а также особенности развития эмоциональной и личностной сферы

психики. Обращается внимание на уровень актуального развития (самостоятельность

выполнения без оказания какой-либо помощи со стороны взрослого). Изучается

уровень потенциального развития (совместное выполнение задания со взрослым в

ситуации затруднения и последующее самостоятельное выполнение задания после

обучения).

В инструментарий входят следующие методики: «Да и нет не

говорите» Л.С.Выготского в модификации Е.Е.Кравцовой; «Где чье место?»

Е.Е.Кравцовой; «Узнавание фигур» (тест Бернштейна); «10 слов» А.Р.Лурии;

«Расскажи» Е.Л.Брежковской; «Отражение чувств» О.В.Дыбиной; «Сложи узор»

Б.П.Никитина; «Нарисуем клоуна» В.Цымбал.

Источник: Новиков А.Л. Метод семантического дифференциала: теоретические

основы и практика применения в лингвистических и психологических исследованиях.

А.Л. Новиков, И.А. Новикова. Вестник Российского университета дружбы народов.

Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2011. №. 3. С. 63–70.

Содержание

- 1 Описание

- 2 Теоретические основы

- 2.1 В основе теоретической разработки СДВ лежат два обстоятельства.

- 3 Внутренняя структура

- 4 Техника проведения исследования

- 5 Интерпретация

- 5.1 Математическая модель подсчёта результатов

- 5.2 Подсчёт значений шкал

- 5.3 Нормативные данные

- 5.3.1 Нормативная выборка

- 5.3.2 Группа больных эндогенной депрессией

- 5.3.3 Группа больных невротической депрессией

- 5.4 Интерпретация показателей отдельных шкал

- 5.5 Содержательная интерпретация

- 6 Клиническая значимость

- 7 Стимульный материал

- 7.1 Бланк методики

- 8 См. также

- 9 Литература

Описание

Методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ) предназначена для изучения когнитивных и эмоциональных компонентов в субъективном восприятии личностью своего психологического времени.

Теоретические основы

Полезность и диагностическая значимость психосемантического подхода в оценке когнитивных и эмоциональных характеристик индивида, его генотипических (типологических) свойств подтверждается научными исследованиями в психиатрии и медицинской психологии, особенно в клинике аффективной психической патологии. Указанный подход позволяет выявлять осознаваемые и неосознаваемые типы отношений (в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом аспектах) к событиям и явлениям, развертывающиеся в психологическом времени жизнедеятельности личности. Очевидно, что единство личности осуществляется смысловым единством прошлого, настоящего и будущего в их субъективном, дифференцированном значении в судьбе человека.

В известном методическом подходе, основанном на семантической дифференциации времени, выделяются 3 фактора: «континуальность-дискретность времени», «напряженность времени» и «эмоциональное отношение к диапазону времени». В другой работе модификация семантического пространства сведена к выделению 5 факторов времени, что существенно расширяет диагностические возможности инструмента.

Особенно важным представляется изучение направленности индивидуального времени, так как это одна из закономерностей, определяющих, по-видимому, пространственно-временную организацию психики. Известно, что восприятие времени в пространственном масштабе (эмоционально значимое отношение к своему настоящему, прошедшему и будущему времени) при разных психических состояниях изменяется. Как психические расстройства различного генеза, степень выраженности симптомов аффективной патологии и личностно-типологические свойства влияют на интуитивное представление индивида о времени — эти вопросы до сих пор остаются мало разработанными и в психиатрии, и в клинической психологии. Задача заключается в том, чтобы при психологической диагностике перейти от описаний феноменов к их экспериментальной оценке на основе воспроизводимости результатов исследования в

сочетании с другим психодиагностическим инструментарием, например с методикой MMPI, шкалами Зунга, Бека и ОДС.

Таким образом, СДВ является одним из методов, при помощи которого в весьма простом эксперименте можно уточнить и конкретизировать механизмы формирования тех компонентов самосознания (знания и понимания себя), которые определяются понятиями и свойствами психологического времени.

В основе теоретической разработки СДВ лежат два обстоятельства.

- Методика СДВ, как уже говорилось, относится к классу психосемантических методик, разрабатываемых в русле экспериментальной психосемантики. Центральным понятием в экспериментальной психосемантике является понятие семантического пространства, а методы психосемантики как раз и направлены на построение индивидуальных семантических пространств (СП), под которыми подразумевается пространственно-координатная модель индивидуальной или групповой системы представлений. При этом оси пространства образуются с помощью технологии анализа данных и представляют собой обобщенные смысловые основания, которыми стихийно пользуется испытуемый для соотнесения и противопоставления объектов в своей системе отношений. Психосемантическая парадигма конструирования психодиагностических методик существенным образом отличается от традиционной психометрической. В основе этого различия лежат два разных фундаментальных представления о возможностях исследования психологических особенностей человека и системы его отношений. В рамках традиционной психометрической парадигмы конструирование методик основано на привлечении группы испытуемых или выборки, наличии тестовых норм, при этом испытуемый представляется в ряду других испытуемых как некоторая точка в пространстве признаков, определяемых разрабатываемым тестом, т.е. в пространстве внешних по отношению к испытуемому координат. Психосемантическая парадигма рассматривает индивида как носителя субъективного опыта со своей собственной системой смыслов. Субъективный опыт представляется в виде семантического пространства, осями которого являются обобщенные смысловые основания, используемые испытуемым для соотнесения и противопоставления стимулов или объектов, т.е. точки (понятия или объекты) располагаются в пространстве внутренних по отношению к испытуемому координат. Таким образом, в психосемантическом подходе реализуется не «объектная», а «субъектная» парадигма анализа данных, при которой исследование личности человека возможно без привлечения групповых данных. Такой подход позволяет рассматривать самого субъекта как некое пространство смыслов, индивидуальных значений, социальных отношений и идентификаций. Анализу в этом случае подвергается индивидуальная структура личности, описываемая на ее собственном языке, в системе собственных конструктов. Исходная информация для такого анализа дается самим испытуемым и отражает определенную систему смысловых субъективных оценок, отношений и предсказаний. Преимущества психосемантических методик, способных существенно дополнить психометрические и проективные, видятся прежде всего в том, что они характеризуются портативностью и гибкостью в исследовании личности человека, в возможности строить прогнозы и проверять гипотезы сразу же в ходе эксперимента без привлечения как групповых статистических норм, так и громоздких систем толкования, а также в их способности «разводить» получаемые данные по критерию «осознаваемость – неосознаваемость».

- Отношение человека к окружающему, к себе, ко времени зависит от его эмоционального состояния и особенностей личности. При психических расстройствах, особенно у больных, страдающих депрессиями, изменяются и познавательные процессы. Известно, что А.Бек, разрабатывая познавательную модель депрессии, так называемую когнитивную триаду, использовал принципы психосемантики. В эту триаду вошли: негативная самооценка, негативная интерпретация настоящего опыта, негативная оценка будущего времени. Эти 3 элемента неравномерны (3-й элемент как бы слагается из двух первых). Активация когнитивной триады происходит под влиянием провоцирующих стрессовых ситуаций. При тяжелых депрессиях соответствующий (познавательный) механизм приобретает характер автономности, т.е. продолжает действовать независимо от внешних стимулов. Следовательно, переживания времени, особенно своего будущего, у личности является своеобразным индикатором его актуального психического состояния.

Внутренняя структура

Методика содержит ряд различных прилагательных, на основе которых каждый испытуемый может выразить свои «временные» переживания, субъективные представления о своем прошлом, настоящем и будущем. Методика содержит 25 полярных шкал, на основе которых выделено 5 факторов. На каждой шкале полярные значения представлены прилагательными — антонимами, в известной мере метафорически характеризующими время. Оценка значения понятия по шкалам СДВ испытуемым позволяет поместить время в точку семантического пространства, для выделения основных измерений которого применялся факторный анализ. При помощи СДВ можно оценить координаты точки в семантическом пространстве, расстояния между значениями различных понятий, понятийные структуры испытуемых, например «прошлое», «настоящее» и «будущее». При его использовании оценивается то значение, которое данное явление имеет для человека в зависимости от его индивидуального опыта и эмоционального состояния.

Из 25 полярных шкал выделены следующие 5 факторов:

- Активность времени (АВ);

- Эмоциональная окраска времени (ЭВ);

- Величина времени (ВВ);

- Структура времени (СВ);

- Ощущаемость времени (ОВ).

Два первых фактора совпадают полностью с факторами, выделенными Осгудом третий – фактор величины, аналогичен фактору «силы» по Осгуду. Два последних фактора специфичны для оценки времени, отражают особенности переживания времени – степень ощущения его реальности, cочетания последовательности и одновременности. Таким образом, специально сконструированные шкалы СДВ, характеризующие настоящее, прошлое и будущее время, позволяют оценить индивидуальные различия переживания личностью временных аспектов своей жизни.

Фактор активности (АВ) показывает степень напряженности, активности, плотности, стремительности и изменчивости времени. При негативном (низком по величине) показателе этого фактора (преимущественно при психической заторможенности, апатичности, низкой мотивации) у пациента психологическое время кажется пассивным, постоянным, застывшим, расслабленным или даже пустым.

Фактор эмоциональной окраски (ЭВ) в существенной мере выражает удовлетворенность своим оцениваемым временем. Низкие показатели этого фактора указывают на относительно пессимистическое отношение испытуемого ко времени и к своей жизни. Особенно важно определить фактор «ЭВ» в отношении будущего времени, так как в этом отражается надежда на преодоление негативных переживаний.

Отсутствие надежды, низкая поведенческая активность и мотивация жизнедеятельности сопровождается, как правило, депрессивным состоянием. В таких случаях время кажется печальным, тусклым, тревожным, серым и темным. При положительном показателе фактора «ЭВ» время кажется радостным, светлым, цветным, спокойным и ярким.

Фактор величины (ВВ) отражает косвенно общий мотивационный потенциал и эмоциональное состояние пациента. Положительный показатель в отношении фактора «ВВ» отражает интуитивное представление, где время воспринимается длительным, большим, объемным, широким, глубоким. Отрицательный показатель фактора «ВВ» представляет собой психологическое время, которое можно описать в таких понятиях как маленькое, мгновенное, плоское, мелкое и узкое.

Фактор структуры (СВ) свидетельствует о развитии понятности, ритмичности, обратимости, непрерывности и неделимости познавательной структурой времени у пациента. Высокие положительные баллы данного фактора, например, в отношении своего будущего, показывают, что у испытуемого имеются определенные и хорошо разработанные планы в отношении будущего или достаточно точные представления о предстоящих событиях и деятельности. Отрицательный показатель этого фактора может свидетельствовать о том, что для пациента время кажется непонятным, неритмичным, делимым, прерывистым и необратимым.

Фактор ощушаемости времени (ОВ) отражает степень реальности, близости, общности и открытости психологического времени. При ряде психопатологических синдромов, например при дереализации, восприятие времени пациента может изменяться весьма значительно, в том числе ощущаемость изменения себя во времени. При отрицательном показателе фактора «О» время воспринимается кажущимся,

далеким, частным, замкнутым и неошущаемым.

Техника проведения исследования

Семантический дифференциал времени проводится индивидуально и в группах. Испытуемому дают 3 бланка СДВ, где в каждом напечатано 25 идентичных полярных определений (качеств или свойств), характеризующих время. С помощью предложенных понятий просят пациента сначала оценить свое настоящее время, затем свое прошедшее и, наконец, свое будущее время. В каждом ряду семантического дифференциала времени испытуемый должен подчеркнуть то прилагательное, которое соответствует в данный момент его ощущения времени. Цифры 1, 2, 3 на шкалах означают выраженность названного свойства времени. Цифра 1 отмечает слабость, незначительность, 2 – умеренность и 3 – значительность выраженности этого качества времени для пациента.

В инструкции желательно дополнительно объяснить, что испытуемый должен оценивать то, как он реально представляет свое будущее время, а не каким он его хочет видеть. Опыт показывает, что именно в этой части исследования пациенты часто ошибаются. Поэтому расширенное повторение инструкции и адекватное ее понимание испытуемым помогает предотвратить искажения в ответах.

Обязательным условием проведения исследования является наличие хорошего контакта психолога с испытуемым и отсутствие условий, мешающих проведению исследования, так как работа с данной методикой требует от пациента сосредоточенности. В некоторых случаях при осмысливании понятий СДВ (длительное – мгновенное; обратимое – необратимое) у пациента могут возникать трудности в понимании этих прилагательных в отношении времени. В такой ситуации психологу требуется объяснить значения этих понятий в контексте времени и полезно привести соответствующие примеры.

В клинической практике семантический дифференциал времени необходимо проводить с пациентами несколько раз (например, в начале, середине и конце лечения, а также при катамнестических наблюдениях), так как особенно информативными представляются изменения показателей СДВ в процессе лечения, в частности для оценки эффективности терапии и дифференциальной диагностики депрессивных расстройств в связи с выбором методов психофармакологической или психотерапевтической коррекции.

Интерпретация

Математическая модель подсчёта результатов

- На первом этапе необходимо суммировать баллы по каждому фактору в отношении каждого из времён (5 факторов, 3 времени, итого 15 показателей).

- Затем необходимо вычислить среднюю оценку представления каждого времени. Для этого вычисляется среднее арифметическое по всем пяти факторам каждого времени.

- Полученный результат может быть сравнён с нормативными данными при первичном проведении диагностики, и служить отправной точкой при повторном проведении на фоне лечения.

Для более точного отнесения испытуемого к одной из трех групп, полученные значения по пяти факторам на испытуемого при оценке им настоящего времени ранжируются, и вычисляется коэффициент корреляции Спирмена:

- Результаты по шкалам ранжируются, т.е. шкалам присваиваются номера от 1 до 5 по убыванию значения. То же самое делается для результатов по шкалам респондента.

- Вычисляется разность между рангом респондента по первой шкале [math]\mbox{d}_\mathrm{1}[/math] и нормативным значением ранга по той же шкале группы с депрессивными расстройствами (отдельно — невротической и эндогенной) [math]\mbox{d}_\mathrm{2}[/math]. Эта разница возводится в квадрат [math]\mbox{d}_\mathrm{x}^2[/math]

- Операция повторяется для всех пяти шкал. Полученные квадраты суммируются.

- Полученная сумма умножается на 6 и делится на 20 (частный случай формулы [math]{n(n^2 — 1)}[/math] для [math]n=5[/math])

- Полученное число вычитается из единицы.

По формуле:

[math]\rho = 1 — \frac{6(\sum(d_1 — d_2)^2)}{n(n^2 — 1)} = 1 — \frac{6(\sum(d_1 — d_2)^2)}{20}[/math]

Полученный коэффициент корреляции более 0,8 говорит об близости (статистической неразличимости результата) к той или иной группе.

Например:

| № п/п | Фактор | Нормативное значение при эндогенной депрессии | Результат испытуемого | Ранг норматива | Ранг респондента | [math]\mbox{d}[/math] | [math]\mbox{d}_\mathrm{2}[/math] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | Активность | -1,59 | -1,6 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| 2. | Эмоцинальная окраска | -6,25 | -2,5 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 3. | Величина | -3,45 | -2,8 | 4 | 4 | 0 | 0 |

| 4. | Структура | -2 | -1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 5. | Ощущаемость | -2,82 | -3,7 | 5 | 5 | 0 | 0 |

[math]\sum(d_1 — d_2)^2 = 2[/math], поэтому

[math]\rho = 1 — \frac{2}{20} = 0,9[/math]

Так как [math]\rho \gt 0,8[/math], можно уверенно говорить о близости испытуемого г группе больных с эндогенной депрессией.

Подсчёт значений шкал

| № понятия | Учитываемое со знаком «+» | Учитываемое со знаком «-» |

|---|---|---|

| Активность | ||

| 2. | Активное | Пассивное |

| 3. | Напряжённое | Расслабленное |

| 5. | Стремительное | Застывшее |

| 6. | Плотное | Пустое |

| 19. | Изменчивое | Постоянное |

| Эмоциональная окраска | ||

| 4. | Радостное | Печальное |

| 7. | Яркое | Тусклое |

| 11. | Спокойное | Тревожное |

| 12. | Цветное | Серое |

| 22. | Светлое | Тёмное |

| Величина | ||

| 1. | Длительное | Мгновенное |

| 9. | Большое | Маленькое |

| 13. | Объёмное | Плоское |

| 14. | Широкое | Узкое |

| 20. | Глубокое | Мелкое |

| Структура | ||

| 8. | Понятное | Непонятное |

| 10. | Неделимое | Делимое |

| 16. | Непрерывное | Прерывное |

| 24. | Обратимое | Необратимое |

| 25. | Ритмичное | Неритмичное |

| Ощущаемость | ||

| 15. | Близкое | Далёкое |

| 17. | Реальное | Кажущееся |

| 18. | Частное | Общее |

| 21. | Ощущаемое | Неощущаемое |

| 23. | Открытое | Замкнутое |

Нормативные данные

Нормативная выборка

105 испытуемых, из них 53 женщины и 52 мужчины в возрасте 19-56 лет; средний возраст — 35,8 лет.

| №№ | Факторы | Средняя оценка |

|---|---|---|

| Настоящее время | ||

| 1. | Активность времени | 5,49±4,54 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | 2,08±5,38 |

| 3. | Величина времени | 2,92±4,24 |

| 4. | Структура времени | 2,14±3,56 |

| 5. | Ощущаемость времени | 4,65±4,50 |

| Средняя оценка данных факторов | 3,52±2,72 | |

| Будущее время | ||

| 1. | Активность времени | 5,05±3,24 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | 5,45±4,60 |

| 3. | Величина времени | 5,40±4,45 |

| 4. | Структура времени | 2,34±3,64 |

| 5. | Ощущаемость времени | 5,10±4,57 |

| Средняя оценка данных факторов | 4,68±2,42 | |

| Прошедшее время | ||

| 1. | Активность времени | 3,81±5,01 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | 1,59±6,21 |

| 3. | Величина времени | 1,48±5,35 |

| 4. | Структура времени | -0,02±3,95 |

| 5. | Ощущаемость времени | 1,49±5,75 |

| Средняя оценка данных факторов | 1,70±3,74 |

Группа больных эндогенной депрессией

78 испытуемых, из них 53 женщины и 25 мужчина в возрасте 24-56 лет; средний возраст — 40,4 года.

| №№ | Факторы | В начале лечения | После 3-недельного лечения | Достоверность различий (Р) |

|---|---|---|---|---|

| Настоящее время | ||||

| 1. | Активность времени | -1,59±5,29 | -0,04±4,46 | р<0,01 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | -6,25±5,52 | -2,91±5,44 | |

| 3. | Величина времени | -3,45±4,49 | -1,84±4,62 | |

| 4. | Структура времени | -2,00±4,8 | -0,65±3,93 | |

| 5. | Ощущаемость времени | -2,82±5,21 | -1,17±4,57 | |

| Средняя оценка данных факторов | -3,20±3,36 | -1,35±3,29 | ||

| Будущее время | ||||

| 1. | Активность времени | -2,03±4,27 | 1,84±4,66 | р<0,05 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | -8,48±4,34 | -1,92±5,90 | |

| 3. | Величина времени | -4,55±4,28 | -0,99±4,91 | |

| 4. | Структура времени | -3,94±4,15 | -0,75±3,92 | |

| 5. | Ощущаемость времени | -6,49±5,10 | -1,04±5,00 | |

| Средняя оценка данных факторов | -5,09±2,82 | -0,54±3,88 | ||

| Прошедшее время | ||||

| 1. | Активность времени | 1,92±4,39 | 1,58±5,24 | р<0,01 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | -1,78±7,20 | -0,77±6,26 | |

| 3. | Величина времени | -1,62±4,78 | -0,18±4,26 | |

| 4. | Структура времени | -1,27±4,26 | -0,23±3,73 | |

| 5. | Ощущаемость времени | 0,18±5,23 | 1,13±4,31 | |

| Средняя оценка данных факторов | -0,46±3,74 | 0,38±3,70 |

Группа больных невротической депрессией

70 испытуемых, из них 49 женщины и 21 мужчина в возрасте 18-50 лет; средний возраст – 33,9 года.

| №№ | Факторы | В начале лечения | После 3-недельного лечения | Достоверность различий (Р) |

|---|---|---|---|---|

| Настоящее время | ||||

| 1. | Активность времени | 0,47±4,28 | 2,86±3,52 | p>0,05 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | -3,53±5,92 | 1,84±5,08 | |

| 3. | Величина времени | -0,16±3,86 | 2,27±3,12 | |

| 4. | Структура времени | -0,26±3,52 | 2,67±2,28 | |

| 5. | Ощущаемость времени | 1,34±4,62 | 3,89±4,86 | |

| Средняя оценка данных факторов | -0,42±2,81 | 2,66±2.30 | ||

| Будущее время | ||||

| 1. | Активность времени | 3,31±3,18 | 4,91±3,50 | p>0,05 |

| 2. | Эмоциональная окраска времени | 4,64±5,12 | 6,79±4,19 | |

| 3. | Величина времени | 4,50±3,84 | 5,96±3,76 | |

| 4. | Структура времени | 2,90±3,63 | 4,10±2,73 | |

| 5. | Ощущаемость времени | 4,04±4,91 | 5,90±4,40 | |

| Средняя оценка данных факторов | 3,81±2,81 | 5,44±2,32 | ||

| Прошедшее время | ||||

| 1. | Активность времени | 3,97±4,79 | 4,61±4,44 | p<0,01 |

| 2 | Эмоциональная окраска времени | 1,24±6,42 | 3,47±5,69 | |

| 3. | Величина времени | 2,51±5,11 | 3,54±3,85 | |

| 4. | Структура времени | 0,90±3,75 | 2,27±2,87 | |

| 5. | Ощущаемость времени | 2,01±5,68 | 3,03±4,06 | |

| Средняя оценка данных факторов | 2,17±3,88 | 3,20±3,51 |

Интерпретация показателей отдельных шкал

Если получен отрицательный показатель фактора «Активности» времени, то это свидетельствует о том, что психологическое время кажется испытуемому пассивным, постоянным, застывшим, расслабленным или даже пустым. Такое восприятие времени характерно преимущественно при психической заторможенности, апатичности, опустошенности и низкой мотивации.

Отрицательные показатели фактора «Эмоциональной окраски» указывают на то, что психологическое время кажется испытуемому печальным, тусклым, тревожным, серым и туманным. Такое представление характерно для лиц с выраженной внутренней напряженностью, неудовлетворенностью актуальной ситуацией, возможно, депрессивным состоянием.

Отрицательные показатели фактора «Величины» времени предполагают описание испытуемым времени в таких понятиях как маленькое, мгновенное, плоское, мелкое и узкое. Такое представление отражает низкий мотивационный потенциал и преимущественно негативное эмоциональное состояние испытуемого.

Отрицательные показатели фактора «Структуры» времени предполагают описание испытуемым времени в таких понятиях как непонятное, неритмичное, делимое, прерывистое и необратимое. Такое представление свидетельствует об отсутствии планов и достаточно точных представлениях о событиях.

Отрицательные показатели фактора «Ощущаемость» времени предполагают описание испытуемым времени в таких понятиях как кажущееся, далекое, частное, замкнутое и неощущаемое. Это свидетельствует о негативном отношении испытуемого к своему настоящему, о возможном нарушении ощущения изменения себя во времени.

Содержательная интерпретация

Однократное проведение СДВ дает информацию, которая соотносится с клинической и данными других психодиагностических методик

о состоянии пациента в данный момент. Более существенные результаты дает методика при определении эффективности терапии депрессивных расстройств на основе сравнения результатов СДВ на разных этапах лечения.

Исследования показали, что чем больше у больных выражен эндогенный фактор в патогенезе депрессии, тем отрицательнее показатели интуитивного представления о времени. Результаты экспериментов выявили, что после 3-недельного лечения у больных с эндогенной депрессией уменьшалась степень отрицательного отношения к будущему времени, но положительной оценки не возникло. Для больных с так называемой невротической (психогенной) депрессией, в отличие от пациентов с эндогенной депрессией, характерно coхранение в интуитивном представлении положительного отношения к своему будущему времени – при отрицательной оценке настоящего времени.

Эксперимент обнаружил, что у больных с депрессивным фоном настроения психогенного генеза полностью сохраняется чувство надежды, и больные оценивают свое будущее достаточно позитивно, несмотря на актуальность психогений и интрапсихических конфликтов. Вместе с тем показано, что общие результаты СДВ у больных с неврозами зависят от специфики невротических синдромов, в частности от степени выраженности тревоги и тревожности. По материалам исследования есть основания утверждать, что больные с тревожно-депрессивной симптоматикой требуют более массивной психофармакотерапии в комплексной системе лечения и психотерапевтической коррекции отношений личности. Это обстоятельство в целом увеличивает сроки, при которых позитивное (относительно адаптивное) восприятие времени (главным образом будущего) приближается к нормативному. В процессе лечения у больных с невротической (психогенной) депрессией отношение к настоящему времени становится относительно положительным и повышается позитивное отношение к будущему и прошедшему времени.

Данные исследования у депрессивных больных выявили, что малопозитивное (чаще отрицательное) отношение, особенно к своему настоящему и будущему времени связано с психотическим или ближе к психотическому типам профиля ММРI (подъем психотических шкал MMPI – 4-6-8-9).

Клиническая значимость

Опыт применения методики в целях психодиагностики показал, что она позволяет определять когнитивные и эмоциональные особенности больных при оценке ими субъективного времени (настоящего, прошедшего и будущего), и тем самым отразить индивидуально-типологические свойства личности. Преимущество данной методики в ее простоте и доступности для любой категории больных, особенно при экспресс-диагностике.

Стимульный материал предлагаемой методики в опосредованной (метафорической) форме позволяет отразить индивидуальную (типологическую) специфику восприятия времени и тем самым дополнить клинические и психологические критерии оценки настроения испытуемых, в особенности при депрессивных расстройствах и их комбинациях с другими аффективными синдромами.

Применение данной методики может быть полезным при оценке эффективности психофармакотерапии, так как психические состояния и личностные особенности больных, отражающиеся в познавательных процессах, опосредуются преимущественно через механизмы проекции и оцениваются интерпретативно.

Методика может быть использована в стационарной и амбулаторной практике любых учреждений здравоохранения в целях диагностики, оценки эффективности лечения депрессий, в частности при применении краткосрочной когнитивной психотерапии, а также в целях вторичной психопрофилактики при технологии скрининговых и проспективных исследований.

Исследования пространственных переживаний: интуитивного представления о свойствах времени, субъективной картины жизненного пути, представлений о прошлом, настоящем и будущем могут существенно дополнить не только квалифицированно собранный психологический анамнез жизни и болезни, но и данные других личностно-ориентированных психологических методик.

Стимульный материал

Бланк методики

См. также

Опросник временной перспективы (автор Ф. Зимбардо)

Опросник временной перспективы трансцендентного будущего (автор Ф. Зимбардо)

Литература

- Л.И.Вассерман, О.Н.Кузнецов, В.А.Ташлыков, М.Тейверлаур, К.Р.Червинская, О.Ю.Щелкова. Семантический дифференциал времени как метод психологической диагностики личности при депрессивных расстройствах. Пособие для психологов и врачей. СПбНИПНИ им. Бехтерева. 2005 год.

- Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – Киев, 1984,с.207.

Семантический дифференциал в онлайн опросах

Семантический дифференциал — это метод оценки восприятия, который позволяет измерять отношение респондентов к объекту исследования через серию оценочных шкал, закрепленных между двумя биполярными атрибутами. Предложенный Чарльзом Э. Осгудом в середине 20-го века, этот инструмент быстро завоевал популярность благодаря своей универсальности и простоте использования.

Ключ к пониманию семантического дифференциала заключается в его способности трансформировать субъективные впечатления и ощущения в количественные данные. Например, ответы на вопросы могут варьироваться от «не согласен» до «согласен» или от «очень плохо» до «очень хорошо«, позволяя исследователям анализировать нюансы восприятия и отношения.

Семантический дифференциал нашел широкое применение в разнообразных сферах:

- Маркетинговые исследования: компании используют этот инструмент для оценки восприятия бренда, продукта или услуги. Он помогает понять, как целевая аудитория воспринимает их по сравнению с конкурентами и выявить потенциальные направления для улучшения.

- HR и организационное развитие: семантический дифференциал помогает оценить удовлетворенность и вовлеченность сотрудников, а также эффективность обучения и развития. Это важный инструмент для выявления областей, требующих внимания в корпоративной культуре и управлении персоналом.

- UX (User Experience) и пользовательские исследования: семантический дифференциал позволяет оценить, как пользователи воспринимают интерфейс и функциональность продуктов. Это может помочь в улучшении дизайна продукта, увеличении удобства использования и повышении удовлетворенности клиентов.

Актуальность для создателей опросов и исследователей

В эпоху данных и аналитики глубокое понимание восприятий и отношений целевой аудитории становится ключом к успеху в любой области. Семантический дифференциал предоставляет мощный инструмент для этого понимания, трансформируя качественные впечатления в количественные оценки, которые можно анализировать и сравнивать.

Для исследователей и создателей опросов важно не только собирать данные, но и уметь интерпретировать их для принятия обоснованных решений. Семантический дифференциал облегчает эту задачу, предоставляя структурированный способ измерения отношений, что делает его незаменимым инструментом в арсенале современного маркетолога, HR-специалиста или UX-дизайнера.

Как семантический дифференциал помогает измерять отношения, эмоции и восприятия

Семантический дифференциал позволяет оценивать субъективные восприятия объектов, идей, людей и событий с помощью количественных методов. Это даёт возможность исследователям преобразовать абстрактные и эмоциональные аспекты восприятия в структурированные и анализируемые данные.

- Оценка отношений: Методика позволяет оценить, насколько положительно или отрицательно люди относятся к определенному объекту исследования. Это может помочь компаниям понять восприятие бренда или продукта и выявить потенциальные области для улучшения.

- Измерение эмоций: Семантический дифференциал эффективен для измерения эмоциональных реакций. Например, он может помочь определить, вызывает ли новый дизайн веб-сайта чувство доверия или скептицизма у посетителей.

- Восприятие субъективных качеств: Методика идеально подходит для изучения того, как люди воспринимают различные аспекты объекта, будь то его новизна, сложность или полезность.

Семантический дифференциал демонстрирует, что даже самые субъективные и трудноизмеримые аспекты человеческого опыта могут быть эффективно изучены с помощью методологически продуманных инструментов. В современном мире, где данные играют ключевую роль в принятии решений, такой подход к измерению субъективного восприятия остается неотъемлемым инструментом для исследователей и специалистов по аналитике данных.

Практическое применение в онлайн опросах

Семантический дифференциал в онлайн-опросах на платформе, такой как Тестограф, предлагает исследователям уникальные возможности для глубокого понимания восприятий и отношений аудитории. Этот метод можно использовать для получения детализированных отзывов о продуктах, услугах, брендах и многом другом. Давайте рассмотрим примеры применения семантического дифференциала в опросах и ключевые принципы его эффективного использования.

Примеры вопросов с использованием семантического дифференциала

Оценка качества обслуживания

Вопрос: Оцените качество обслуживания в нашем ресторане.

Шкала: От «Очень плохо» до «Очень хорошо».

Восприятие бренда

Вопрос: Как вы воспринимаете наш бренд?

Шкала: От «Ненадежный» до «Надежный», от «Недружелюбный» до «Дружелюбный».

Оценка удовлетворенности продуктом

Вопрос: Насколько вы удовлетворены нашим продуктом?

Шкала: От «Совершенно не удовлетворен» до «Полностью удовлетворен».

Как правильно подбирать пары противоположностей

Подбор пар противоположностей — ключевой момент при создании вопросов с семантическим дифференциалом. Вот несколько советов для эффективного выбора:

- Релевантность: Пары должны быть релевантными и значимыми для объекта исследования. Они должны точно отражать качества или характеристики, важные для вашего исследования.

- Ясность: Избегайте двусмысленности. Пары атрибутов должны быть понятны и однозначны для респондентов.

- Сбалансированность: Пары должны быть сбалансированными, чтобы охватить весь спектр возможных отношений без предвзятости.

Преимущества использования семантического дифференциала в онлайн-опросах

- Детализация отзывов: Семантический дифференциал позволяет получать более детализированные и точные отзывы, поскольку респонденты могут выражать свое мнение на градуированной шкале, а не выбирать из ограниченного набора ответов.

- Точность в оценках: Этот метод дает возможность точно измерять отношения, восприятия и эмоции, что особенно важно при сравнительном анализе данных.

- Улучшение вовлеченности респондентов: Вопросы с семантическим дифференциалом могут быть более интересными и вовлекающими для респондентов, поскольку они позволяют выразить свое мнение более тонко и нюансировано.

Использование семантического дифференциала в онлайн-опросах на Тестографе дает исследователям мощный инструмент для глубокого понимания целевой аудитории. Это позволяет не только собирать более качественные данные, но и повышать уровень участия и вовлеченности участников опроса, что в конечном итоге приводит к более обоснованным и эффективным решениям.

Создание опроса на Тестографе с семантическим дифференциалом

Создание опроса на Тестографе с использованием семантического дифференциала — это процесс, который позволит вам глубоко изучить восприятия и отношения вашей аудитории. Давайте пройдем через этапы создания такого опроса, обратив внимание на ключевые моменты, которые помогут сделать ваше исследование максимально эффективным.

Пошаговое руководство по созданию опроса

- Регистрация и вход в систему: Первым шагом будет регистрация на сайте Тестограф, если у вас еще нет аккаунта. После регистрации войдите в свой аккаунт.

- Создание нового опроса: В панели управления выберите опцию «Создать опрос». Дайте вашему опросу название, которое четко отражает его суть.

- Настройка общих параметров опроса: Задайте общие настройки, такие как описание опроса, язык, на который он будет переведен, и конфиденциальность ответов.

- Добавление вопросов с семантическим дифференциалом: Выберите тип вопроса «Семантический дифференциал» из списка доступных типов вопросов. Введите ваш вопрос и укажите пары противоположностей (например, «Ненадежный – Надежный»). Настройте шкалу оценок по вашему усмотрению (часто используется шкала от 1 до 5 или от 1 до 7).

- Повторение процесса для добавления нескольких вопросов: Добавьте необходимое количество вопросов с семантическим дифференциалом, следуя инструкциям выше.

- Настройка логики и внешнего вида опроса: Воспользуйтесь возможностями настройки логики переходов между вопросами, если это необходимо для вашего исследования. Настройте внешний вид опроса, выбрав цветовую схему и логотип вашей компании для создания уникального стиля.

- Публикация и распространение опроса: После завершения настройки опубликуйте опрос и начните сбор ответов, распространяя ссылку на опрос среди вашей целевой аудитории.

На сайте Тестограф в разделе с шаблонами опросов вы найдете готовые к использованию шаблоны, в том числе и с семантическим дифференциалом. Эти шаблоны могут служить отличной отправной точкой для создания собственных опросов.

Типы вопросов и настройки для улучшения качества данных

- Различные типы вопросов: Комбинируйте семантический дифференциал с другими типами вопросов, такими как открытые вопросы или вопросы с выбором, чтобы получить максимально полную картину.

- Рандомизация вопросов и ответов: Используйте рандомизацию для предотвращения последовательного эффекта и снижения риска систематических ошибок.

- Логика переходов: Настройка логики переходов поможет вам создать адаптивный опрос, который будет подстраиваться под ответы респондентов, делая его более релевантным и уменьшая количество отказов от участия.

Использование семантического дифференциала на платформе Тестограф дает исследователям мощный инструмент для глубокого анализа восприятий и отношений. Следуя этому руководству, вы сможете эффективно собрать и проанализировать данные, необходимые для достижения ваших исследовательских целей.

Примеры из практики

Семантический дифференциал представляет собой универсальный инструмент, который находит применение в различных областях, включая маркетинг, управление персоналом (HR) и исследования пользовательского опыта (UX). Рассмотрим конкретные кейсы использования семантического дифференциала в этих сферах и выделим ключевые выводы, которые можно сделать на основе полученных результатов.

Маркетинговые исследования

Кейс: Компания проводит исследование для оценки восприятия своего бренда среди потребителей. С использованием семантического дифференциала респондентам предлагается оценить бренд по таким параметрам, как «надежный — ненадежный», «инновационный — устаревший», «качественный — низкокачественный».

Результаты и выводы: Анализ данных показывает, что большинство респондентов ассоциируют бренд с надежностью и качеством, но считают его довольно устаревшим в плане инноваций. На основе этих результатов компания может сфокусироваться на усилении коммуникации инновационных аспектов своей продукции, чтобы улучшить общее восприятие бренда.

Управление персоналом (HR)

Кейс: Организация использует семантический дифференциал в рамках анкеты удовлетворенности сотрудников, чтобы измерить их отношение к рабочей среде, корпоративной культуре и возможностям для профессионального развития.

Результаты и выводы: Анализ показывает, что сотрудники высоко ценят корпоративную культуру компании, однако чувствуют нехватку возможностей для профессионального роста. В ответ на эти результаты HR-отдел может разработать и внедрить программы обучения и развития для повышения уровня удовлетворенности и вовлеченности сотрудников.

Исследования пользовательского опыта (UX)

Кейс: Разработчики мобильного приложения хотят оценить, насколько интуитивно понятен и удобен новый интерфейс. С помощью семантического дифференциала пользователи оценивают удобство использования интерфейса, переходя от «очень неудобно» к «очень удобно», и интуитивность навигации от «совсем неинтуитивная» до «полностью интуитивная».

Результаты и выводы: Результаты показывают, что большинство пользователей находят интерфейс удобным, но выражают трудности с интуитивностью навигации. Это указывает на необходимость дальнейшей оптимизации UX, возможно, с добавлением более очевидных подсказок или упрощением структуры меню.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели многогранный подход к использованию семантического дифференциала в онлайн-опросах, осветив его теоретические основы, практическое применение и примеры из различных областей. Семантический дифференциал представляет собой мощный инструмент для измерения отношений, эмоций и восприятий, трансформируя субъективные ощущения в количественные данные, доступные для анализа.

Ключевые моменты:

- Теоретические основы: Метод, разработанный Чарльзом Осгудом, позволяет исследовать коннотативные значения слов через биполярные шкалы.

- Практическое применение: Семантический дифференциал находит широкое применение в маркетинге, HR и UX-исследованиях, предоставляя детальное понимание восприятия аудитории.

- Примеры из практики: Кейсы использования метода демонстрируют его эффективность в оценке брендов, рабочей среды и пользовательского опыта.

Семантический дифференциал играет ключевую роль в глубоком анализе данных и повышении эффективности опросов. Он не только обеспечивает детализацию отзывов и точность в оценках, но и способствует улучшению вовлеченности респондентов, делая опросы более интересными и значимыми для участников.

Приглашаем вас использовать семантический дифференциал для создания собственных опросов на Тестографе. Этот подход не только углубит ваше понимание целевой аудитории, но и повысит качество собираемых данных, помогая принимать более обоснованные решения. Начните с выбора шаблона или создайте опрос с нуля, исследуя восприятия и отношения вашей аудитории с новым уровнем детализации и точности.

Создать опрос Шаблоны опросов

Читайте также:

- 50 вопросов для опроса удовлетворённости сотрудников, для вашего вдохновения

- Повышение качества найма — Профессиональные тесты при приеме на работу

- Логические тесты при приеме на работу: почему они важны и как их использовать с Testograf

- 60 вопросов для опроса по метрике CSAT (Customer Satisfaction)

- 100 вопросов для UX опросов, для вашего вдохновения

- Геймификация опросов: 5 примеров успешной реализации

- Индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score, NPS)

Методика «семантический дифференциал» (сд)

СД

– чрезвычайно простая в использовании

информативная методика – представляет

собой набор биполярных или униполярных

шкал, с помощью которых испытуемый

оценивает любые объекты. Обычно каждый

исследователь составляет набор шкал

самостоятельно, исходя из задач и условий

исследования. При работе с учащимися

удобнее использовать биполярные шкалы

– содержащие на полюсах пары антонимов

– со шкальными оценками, имеющими

следующие значения:

+3

– максимальная выраженность качества;

+2

– значительная выраженность качества;

+1

– слабая выраженность качества;

0 – качество не выражено, не могу сказать;

-1

– слабая выраженность противоположного

качества;

-2

– значительная выраженность

противоположного качества;

-3

– максимальная выраженность

противоположного качества.

|

Качества |

Баллы |

Качества |

||||||

|

+3 |

+2 |

+1 |

0 |

-1 |

-2 |

-3 |

||

|

Добрый |

Злой |

|||||||

|

Умный |

Глупый |

|||||||

|

Трудолюбивый |

Ленивый |

|||||||

|

Интересный |

Скучный |

|||||||

|

Помогает |

Не |

|||||||

|

Спокойный |

Вспыльчивый |

|||||||

|

Мягкий |

Грубый |

|||||||

|

Откровенный |

Скрытный |

|||||||

|

Понимающий |

Непонимающий |

|||||||

|

Честный |

Лживый |

|||||||

|

Веселый |

Мрачный |

|||||||

|

Отзывчивый |

Неотзывчивый |

|||||||

|

Скромный |

Развязный |

|||||||

|

Серьезный |

Легкомысленный |

|||||||

|

Общительный |

Необщительный |

|||||||

|

Активный |

Пассивный |

|||||||

|

Справедливый |

Несправедливый |

|||||||

|

Ответственный |

Безответственный |

|||||||

|

Требовательный |

Нетребовательный |

|||||||

|

Целеустремленный |

Нецелеустремленный |

Следует

рекомендовать испытуемому как можно

реже пользоваться нулевой оценкой.

Испытуемому

можно дать следующие указания:

а)

сравнение реального «я» и идеального

«я».

Инструкция

испытуемому: оцени себя по следующим

шкалам сначала какой ты есть (каким себя

считаешь), потом – каким бы ты хотел

быть.

Оцениваем

степень расхождения оценок по шкалам.

Можно сосчитать среднее расхождение,

которое определяется как сумма разностей

оценок, деленная на количество шкал.

Обработка качественная: выясняется, по

каким шкалам и насколько различается

реальный и желаемый образ себя – чем

больше разница, тем значительнее

внутренний конфликт личности. При

совпадении оценок проявляется или

завышенная самооценка или заниженная

требовательность к себе, нежелание

исправляться, совершенствоваться. В

норме желаемая оценка несколько

превосходит реальную.

б)

сравнение оценок наиболее предпочитаемого

и наиболее отвергаемого товарища.

Инструкция

испытуемому:

оцени по следующим шкалам сначала

товарища, наиболее тобой ценимого

(предпочитаемого), потом – наиболее

нелюбимого и тебе неприятного

(отвергаемого).

Если данное задание

предлагается после проведения социометрии,

можно попросить оценить одноклассников,

получивших у данного испытуемого первый

положительный и первый отрицательный

выбор. При обработке результатов также

оцениваем степень расхождения оценок.

Значительное расхождение говорит о

том, что подросток сильно поляризует

оценки людей, что свидетельствует о его

склонности занимать заведомо неравное

положение с людьми: приниженное – с

сильными и доминирующее, подавляющее

– со слабыми. Малое расхождение указывает

на склонность к установлению

демократических, равных отношений,

основанных на взаимном уважении.

Совпадение оценок бывает в случаях

неумения дифференцированно оценивать

людей.

в)

сравнение ожидаемой оценки и желаемой

оценки.

Инструкция

испытуемому: оцени по следующим шкалам

сначала – каким тебя видят окружающие,

потом – каким бы тебе хотелось, чтобы

они тебя видели.

Разность

полученных оценок говорит об

уровне притязаний.

Очень большая разность указывает на

завышение уровня притязаний, очень

малая – на заниженную оценку своего

положения в коллективе.

Возможны и другие

варианты применения данной методики.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #